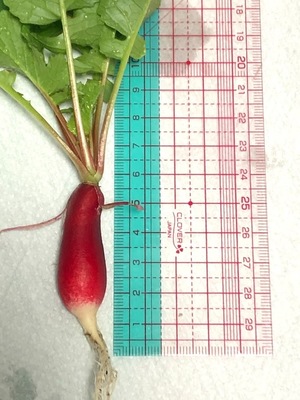

[12]一株収穫(工:吉田朱里)

2020年1月23日 (木)

ついに収穫したのでその写真をトップにまずあげてしまいました。いつも背景の黒は百均で買った黒厚紙のあまりを使っているのですがかなり色が映えた気がします!(テスト勉強の最近で書けそうな出来事がない...!と言った具合です。実は。)

「ハツカダイコン」

まずは簡単な疑問から。

たまに面白画像などで出てくる変形した大根も、元は私の育てている株のような割れがあったのでしょうか。

ハツカダイコンの根の割れについて改めて調べてみました。

(調べるときはハツカダイコンに限らず大根として調べました。)

ダイコン栽培.comと言うサイトによると、ダイコンの割れには

- 肥料過多

- 水分の過不足

- 栽培期間が長い

- 病気

以上のことが上げられるそうです。以前調べたときの過去の受講生の方の記事で"水分の過不足"は見覚えがあったのですが、栽培期間が長いというのも影響があるのですね。発育不良で収穫までが伸びてしまっても規定サイズまで育つわけではなく、それまでにダイコンが老化し、割れが生じてしまうらしいです。

今回の場合、(私の場合)肥料は割れが生じた後に与えているので"肥料過多"が除外でき、"水分の過不足"はやや影響があった可能性があります。そして何より"栽培期間の長さ"。こちらは例年の受講者のハツカダイコンと比べても長めで、肥料を与え始めるまでが私の場合特に遅くなってしまった気がしました。後ほど詳しく書きますが、割れた後の一部が太くなってからのところにはほぼ影響をしていなかったことより、形成層が肥料不足で育ちにくかったときに一時期細胞分裂が間に合わずに老化してしまったのかもしれません。

一方、二股ダイコンなどは理由が違うようです。同じサイトにて。ダイコンの根が分岐している状態は"股根"と呼ぶそうです。

こちらの原因は

- 障害物がある

- 肥料に当たった

- 水の発生源が近い

といったものがあるそうです。ダイコン内部での影響による割れとは違って外的要因によるもののようです。

- 約11.0cm

- 9.7cm

- 10.3cm

- 11.0cm

- 10.0cm

- 7.5cm

- 6.2cm

- 3.0cm

粘性と言えば、恥ずかしながら最近初めて長ネギを切りました。ネギ自体あまり好きではなくいつも料理に使っていなかったのですが、友達を呼んだ際、麻婆豆腐に入れたくなり初調理をしてみました。(小学校の給食の"ねぎぬた"がほんとうに苦手でややトラウマ気味だったかもしれません。)

コメント

吉田さんこんにちは

今回の報告も内容が濃いですね! 来週に試験科目が9つもあり、ここ展開ゼミの最終報告もあり、そんな中での報告は凄いと思います。ちなみにですが最終報告の期日の設定は、学生の試験日程と被らないようやや早めにするという親切心の結果なのです。

それにしても来週だけでそんなに試験とはけっこう単位をたくさん取るんですね。最近の学生さんは昔より多く取るようですが。そういえば最低単位数というものは文科省最低基準というのがありますが、それよりもやや多めに各大学で独自に設定されているのです。各国立大でもばらばらです。東北大学はその文科省基準と同じ、つまりこれ以上下げられない最低の単位数だったと思います。その意味でも学生を信用して、独自に学んでくれると期待しているのです。ただまあ、私見を言えば単位を取り過ぎている学生さんの方が多いかなあ、もっとだらだらしてもいいんじゃないか、とは思いますが。

さて、今回はハツカダイコンの収穫がお題目ですね! とうとう収穫できました! おめでとうございます。

ハツカダイコンの根の割れについて、きちんと調べているのは大したものです。ただし、敢えて言うならばそれはネット情報で多く見られる「列挙」です。実のところ「列挙」された情報は役に立たないと思って下さい。

例えで言うのですが、咳をして心配になった人がネットで調べて、「単なる風邪」「肺炎」「アレルギー」「肺がん」などと列挙された可能性を見て役に立つでしょうか。大きい可能性も小さい可能性も一緒くた、何にもなりません。

必要なのは、論理に裏付けられた「スキーム」なのです。

学生さんは是非、帰納法的思考だけでなく、演繹的思考も身に付けて下さい。

この場合も、情報をまとめると「皮が硬いのに」「内側が膨らんだ」から割れるという当たり前のことに集約されます。肥料で急激に成長してそれに皮が追い付かない、水で急に内側が膨れる、老化して皮が硬くなるのに大きくなろうとする、ということです。

辿り着いた結論は正しいと思います。こちらからすれば栽培条件と品種特性のマッチングがどうだったかな、などとという方向に興味が湧くところです。まあ、直接的な原因としてはおっしゃる通り栽培期間の長さかもしれません。具体的には低温期なのでその考察の通り形成層の細胞分裂数が多くなく、それなのに、ゆっくりでも内部の細胞は栄養と水を貯め込んで膨大化してくるので、ついには破綻するのかもしれません。

幸いにもこの季節ならば割れても中まで腐るに至らず修復されますからよかったと思います。ちなみにですが皮というのは防御に決定的な因子となるもので、特定の病原菌だけしか侵入できません(その機構は世界中で研究されているが不明)。私も家庭菜園でスイカを作ると、皮に傷がつかない限り11月にもまだ食えます。

さて次に食レポですね。縦切りというのも面白いことです。綺麗ですね!

子葉と根、胚軸との繊維的なつながりについては実は私も知りません。しかし良く割れを観察したものだと思います。現象を関連つけて考察するのは正に科学的ですね。

葉を並べて、その大きさの考察も面白いことです。まあ、この場合は葉の成長はまだ途中であり、遺伝子的に規定された大きさなのか、あるいは環境応答の結果制限された大きさなのかは不明です。

大きさの計測は、事象を客観的にする上で大切なことですね。これで本報告は来年以降もその先もずっと使える貴重なデータに変換されました。

根の色もとても鮮やかです。そういえば、今回は一本収穫しているので鉢の中の根がどうなっているかは見ていませんね。最後の収穫の時に鉢をひっくり返してみればいいと思います。この大きさのハツカダイコンなのに鉢土全体にくまなく回っていて驚くと思います。

さて葉の料理もいいですね。モヤシが大量、そして味付けがチリソースとは! それとこの場合、葉が鮮やかな緑になるのは色素的な分解のためというよりは、熱によって細胞間隙が埋まってしまい、光が反射散乱しなくなるためです。

そういえば、昨年の展開ゼミで金あおいさんの記事で、焼きそばのカンスイで紫ミズナ(赤キャベツでもいい)の色素が青に変わった、青い焼きそばの話があります。かなり面白いです。

辛み成分はアブラナ科植物に多く見られるイソチオシアネートですが、熱によって揮発しますので炒めると辛みはなくなると思います。誰かワサビ(これもアブラナ科!)を加熱実験したら面白いかもしれませんね(特に実用的意味はない)。ちなみに辛さをしのぐには油成分が一番です。辛みでどうしようもない時、牛乳あるいはマヨネーズが対処に適当です。

さて次は植物体内の移送について、つまり切断面の話ですね。関係ないですがここ宮城県では給食でネギヌタとは聞いたことがないです。もっとどうでもいいことですが、私の育った倉敷市の小学校では「青汁給食」というとんでもないものがあり、小学生は皆死ぬかと思いながら飲んでいました。そういえば、栃木県では「しもつかれ」という尋常でない食品が給食で出るそうです。

ネギといえば、昔はユリ科だったのですが、そこからネギ科、そして今ではヒガンバナ科に属するという珍しいものです。ネギもまた一般的なものと、九条ネギやら大仁田ネギやら、各地方で細かく品種が分かれ、愛されています。そういう地場の伝統野菜も貴重ですね。

そしてそして、ここ宮城県では何と「曲がりネギ」が特産なんですね。これは曲がっちゃった、のではなく曲げたのです。晩秋にネギをいったん抜いて、畑に斜めに並べて土をかけます。ネギは抜かれたストレスと斜めのストレスに応じて栄養を貯め込み、味の濃いネギになるそうです。スーパーで宮城産の曲がりネギを見かけたらそういうものだと思って下さい。

ネギの効用ですが、こういったことはよく薬学系の人が研究してますね。さて、最近の大きなトピックなのですが、「sRNAによる情報伝達」なるものがあります。それは体内の各臓器間で多種多様のsRNAによる「対話」があり、従来考えられなかったほどの大量の情報がやり取りされ、精密に制御されていることです。それが何と体内だけではなく、食物として取り入れたものからも「情報」を得ているということです。つまり、従来は食物は「栄養」的な見地で見られてのですが、実は「情報」でもあり、体を制御しているのかもしれないということです。面白いですね。薬用養命酒なども実はそういうことなんでしょうか。

さて、若い人はダイエットなど考えなくとも基礎代謝が高いですからいいですね。体のエネルギーの8割がたは基礎代謝であり、ほとんどは体熱です。ダイエットするにしても一日1200kcalを下回らないようにしましょう。かくゆう私も「どこまで体重は減るんだろうか」ということに挑戦したことがありますが、BMIが16を下回ると走ることができない、骨が痛くて座れないという羽目になったことがあります。ちなみに「胃が大きくなる」とかいうのは本当のことです。というか誤解が多いのですが、胃は単純な袋ではありません。普通は締まっていて、食物に応じて自発的に「スペースを空けていく」から入るのです。別腹というのは本当のことです。

コメントへの返信もありがとうございます。

品種名、面白いですね! インゲンのケンタッキーというのは園芸史に残る名品種なのですが、他は私も知りません。そのうち「ブラックサンダーターボゼット」とか、「プリンセスティアラローズ」とか厨二ネームが流行るかもしれませんね。そういえば馬の名前でも面白いのがたくさんあるようで、「ICBM」とかどんなに速いんだろうと思います。

先日イチゴで「アスカルビー」というのを見て、何でイチゴが「かるび」なんだろうかと考えました。調べると奈良県で作出された品種なので、なるほどそういう区切りかと納得しました。

話は戻りホウレンソウの厨二病ネーム、誰が考えたのでしょう。まあ種苗会社のオッサンでしょうけど。そういうのを見ると、思わず厨二病の私としては、

「天地開闢以来、世を統べし四大精霊が一人水の精霊ウンディネラよ、今こそ我が身に宿りてその力を貸し与え、以って威を示し給え! 極大魔法、メガアクアスラッシュ!!」

「くっ、まだそんな力を!? さすがは第一王女エルフィーネ、王都の最上位魔導士よな。魔王の三大使徒たる我の作りし多重結界、紅輪炎舞陣を破るとは...... しかしこれだけの魔法、もはや魔力は枯れ、立っているのがやっとだろう。せめて健闘を称え、安らかな眠りを与えてくれる。ん、な、なにっ、もう一度撃てるだとっ!」

なんていう厨二セリフがすらすらと考えられてしまいます。ちなみに私が厨二病なのは娘から伝搬したせいです。

さて温室はそういうことでしたか。風を防ぐのも大事ですね。ちなみに静岡あたりではお茶畑が霜が降りないよう、扇風機で設置されています(東海道線からよく見えます)。それはどうしてなんでしょう、私にも分かりません。

そしてもう一つ、展開ゼミも終わり近くなので言っときたいことがあります。

それは、こういう講義で頑張るのは無駄ではないのですが、それには理由があります。ここで印象が強いと当研究室と「つながり」ができます。大学を卒業してから何かのことで相談したいときにふらりと訪ねても、こちらは名前と印象を憶えているので、応対ができます。講義を与える側は学生のことを学生から想像する以上に憶えているものですよ。例えば卒業して新聞記者になったとして、何かの植物的知見を得たいとき、こちらに問うことが手軽にできます。社会人になってはじめて分かることですがそういう「人とのつながり」というのが非常に貴重な財産なのです。

さて最終報告も締切間近です。頑張って下さい。

ラボスタッフ・オガタ