ほうれん草を作ろう その7.5(中間発表: 植物は動く)(工:柳澤暢孝)

2023年11月23日 (木)

こんにちは。柳澤です。

今回の記事は、中間発表です。僕はまず、2学期がもう半分終わろうとしていることにびっくりしています。でも、2学期にやったことはたくさん思い出せます。10月の初めが相当昔に感じられるほどです。この先も、たくさん思い出せることが残るような時間にしていきたいです。

ほうれん草の栽培について、中間発表をします。

【①栽培を通して一番驚いたこと】

実は、栽培そのものをしている時に驚いたことは、正直に言ってあまりありませんでした。植物というのは動物とと違って、目で見たときにすぐ、大きな変化が分かるわけではないからです。

しかし、あとから栽培全体を通してみると、植物が成長する速さにはとても驚きました。

種をいただいたのは10月5日ですが、まだ1か月と18日しかたっていないのです。1か月半で、3~5mmの種が高さ10cm近くはある苗になったのです。

植物は、私たち人間のような動物と比べてしまえば、ほとんど動きがないようなものにも感じられます。しかし、時間のスケールを変えれば植物もとても激しく、目に見えて動くものなのだと改めて思いました。

また、「驚いた」とはまた違うかもしれませんが、植物を成長する段階で、自分の作業が植物の成長に多少なりとも影響を与えているのだということを実感しました。

例えば、その6と、その7を見比べると、土寄せをすることによって、ほうれん草の苗がより上に向かって成長していることが分かります。僕は植物を成長させるにあたって、どうすればよりよい(おいしい?大きい?)ほうれん草を育てられるかを考えながら、椅子を作ったり反射板を作ったりしているのかもしれません。このように、長い目で見て変化があると、うれしくなります。

【②参考になった記事の内容】

参考になった記事としてまず思い出されるのは、同じタイミングで授業を受講している田中さんの記事です。間引きや土の入れ方など、僕がやりたい内容を田中さんも行っていました。身近な実例として、僕が作業をする時にはとてもありがたい存在でした。また、田中さんは2種類の鉢を使った比較などを行っており、植物栽培への情熱が感じられました。

田中さんの中間発表も見たのですが、参考になった記事の内容(ここと同じ項目)に、僕の記事が挙げられていて嬉しかったです。これからも頑張ります。

他には、種まきや鉢への移植、間引きなど、それぞれの作業について詳しく記述されている記事を参考にしました。キーワードで記事を検索して、記事を何本か読んで考えていました。例えば、その5では、「徒長」で記事を検索していくつか読んだ後、特に理解が深まった記事を掲載しました。2018年の菅原さんの記事や、2021年の山田さんの記事(/a)を参考として載せています。

【③気づきがあった、参考になったコメント】

スタッフのおがたさんや渡辺先生からのコメントは、ほうれん草の育て方や植物の知識についても、もちろん参考になりました。ただ植物そのものの話ではありませんが、個人的に、情報や参考文献の集め方についてのコメントは、自分の中で大きな気づきがありました。

僕は小学校4年生のころから両親にインターネットを使わせてもらっていて、趣味や勉強の疑問について調べることが多くありました。そのため、自分の中では、情報の集め方に少し自信を持っています。

自分の中では、ネット上で情報を探す際には複数のサイトを探して、なるべく違う書き方をしているものを見つけて考えること、また、なぜそう言えるのかが自分の中で納得できる記事を探すことをよく考えています。

この講義を受ける中でも今まで通りに情報を調べて載せていたのですが、先生のコメントを通して、記事の調べ方や読み取り方をもっと上手にできるのではないかと気付きました。

例えば、その3

では、自分が学研や農水省といった有名団体のwebサイトから情報を引っ張ってきたのに対して、おがたさんが、インターネットから情報を見つける際には「列挙が多い」ものと、「根本的な意義の説明がない」ことに注意するべきだと指摘しています。「列挙が多い」ことは、原因を考える際に今までにない視点を知ることができるため、僕の中ではそこまで悪い印象がありませんでした。しかし、いろいろなことを考えすぎて、本当の原因にたどりつけなることはあると思います。「根本的な意義の説明がない」については、今までも前述のように似たようなことを考えてきたつもりではありますが、より本質的にはそういうことなのかもしれない、と思いました。

この辺りのことも考えながら、調べ物をしてみたいです。

【④双方向の講義について、ほかの講義スタイルとの比較】

この講義は、大学らしい講義だと思います。「大学らしい」というか、やはり学生の中で動かないといけない所があります。特に、ほかの講義と違って授業も宿題も無いので、その部分は大きいと思います。

僕は毎週金曜日が、植え替えをしたり設備を作ったり、記事を書いたりする日となっています。それを自分の都合に合わせて決められるのは面白いと思います。でも、都合が合うように自分で何とかしないといけないんですが...。

双方向という部分も、いいことだと思います。自分で考えただけではなくそれを文字で表現することで、これまでなかった考えが思いついたり、一歩引いた目線から考えることができたりして、考えをまとめられることになると思います。また、それを先生などほかの人に見ていただくことで、気づかなかったことに気づくことができるのと思います。

【⑤これから注意したいこと、目標】

これからの目標は、引き続き毎週金曜日に投稿することと、最後の収穫までほうれん草の面倒を見ることです。

毎週金曜日に投稿しているのは、金曜日の午後に授業がなく、記事をまとめる時間を安定して確保できるからです。

ただ、その分作業をするのがすべて金曜日になってしまったり、ほかの作業をする余裕がなくなってしまうことが、今まで何回かありました。僕にととって自宅は休む場所であり、自宅で勉強や作業をすることが苦手なため、忙しいときはなるべく家にいる時間を減らすようにしています。このため、どうしても自宅から動かせないほうれん草の世話をしづらくなるタイミングもできてしまうのです。

ただ、植物の成長も大事ですし、家での整理や体の休息も必要なので、家にいる時間を増やし、余裕を持つことも意識してみようと思います。

いつほうれん草が収穫できるのかはやってみないと分かりませんが、楽しみに作業をしたいと思います。

最後に、ここで質問をしてしまって申し訳ないのですが、スプラウトは全員育てるものなのでしょうか...?

栽培セットの受け取り時に、「種は1種類だけ育てた方が、栽培に集中できる」ということを言われた記憶ばかりが残っていたようで、ほうれん草の分しか種を持ち帰らなかったのです。

もしスプラウトの種が必要であれば、別途メールを先生に送信させていただきます。

今回は以上です。

コメント

工学部 柳澤さん

〆切日1日前という余裕を持っての記事の投稿、よい心がけです。というか、大事なポイントです。〆切日に対応することをしていると、思いがけず、次の〆切が近い日程に来て、近い〆切がとても大事な事案であったりします。なので、〆切に追われるのではなく、〆切日には終わっている、できれば、〆切が発表された日から取り組み、早めに終わらせる、そんな心がけをしていると、〆切に追われて、大変なことにならないと思います。是非、他の講義の〆切でもこうした対応ができるようになってください。 最初の写真を見て、10-11月で色々なトライをしたのだなというのが見える写真です。日長が長くなると、ホウレンソウの場合、抽苔(茎が伸びて、花が咲くこと)が始まるのですが、その点はカバーできているのではと思いました。というようなことは、ラボスタッフの尾形君からのコメントでも見て取れるのではと思います。そんな植物の生長がとてもすごいことに気がついている点は、植物をしっかり観察できていると思います。動物であれば、動きは容易に観察できますが、時間軸をどのように取るかで、植物もゆっくりではあるかも知れないですが、動いている実感と持てる感性をこれからも大事にして下さい。作物栽培をやっている方に聞いたことがあるのは、ちゃんと毎日見てあげる、世話をする、それが何よりの肥料だと。これから寒くなり、生長のスピードも下がりますが、肥料、水やりなどの世話をして、観察をして下さい。

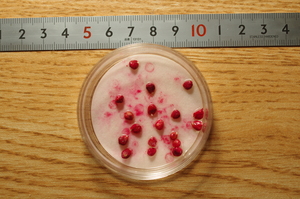

最初の写真を見て、10-11月で色々なトライをしたのだなというのが見える写真です。日長が長くなると、ホウレンソウの場合、抽苔(茎が伸びて、花が咲くこと)が始まるのですが、その点はカバーできているのではと思いました。というようなことは、ラボスタッフの尾形君からのコメントでも見て取れるのではと思います。そんな植物の生長がとてもすごいことに気がついている点は、植物をしっかり観察できていると思います。動物であれば、動きは容易に観察できますが、時間軸をどのように取るかで、植物もゆっくりではあるかも知れないですが、動いている実感と持てる感性をこれからも大事にして下さい。作物栽培をやっている方に聞いたことがあるのは、ちゃんと毎日見てあげる、世話をする、それが何よりの肥料だと。これから寒くなり、生長のスピードも下がりますが、肥料、水やりなどの世話をして、観察をして下さい。

ここ数年でなく、2018年の記事まで遡っているのがよいですね。検索をしたとありますが、検索をしてでも「徒長」への理解を深めようとしていることは評価できます。このlinkはポジティブなものをlinkしているだけで、ちょっと使えなかったというのもたくさんあったと思います。そんな調べが大事ですから。 この講義のあり方を大学の講義らしいと評価してもらっているのはうれしいですね。今は大学の講義を講義と呼ばず、授業といいます。渡辺の頃は講義でした。また、小学生は児童、中学生、高校生は生徒、大学生は学生です。その漢字の意味を読み取ってもらうと、大学生は生きることを学ぶ、それも主体的にということが含まれていると思います。英語では、どれも「students」でひとくくりだと思いますので。つまり、自由にできるということは容易に思えるかもしれないですが、しっかりとした計画を立てて考えて行動するということの裏返しで、逆にとても大変だということを理解しており、この講義の残り、さらには他の講義にプラスの影響があることを期待させてくれます。その意味で時間の使い方を金曜日にと言われていますが、例えば、写真撮影、記事の構想は普段から準備しておいて、金曜日は文章を作り、写真を挿入して記事を完成させることに注力してはどうでしょうか。

この講義のあり方を大学の講義らしいと評価してもらっているのはうれしいですね。今は大学の講義を講義と呼ばず、授業といいます。渡辺の頃は講義でした。また、小学生は児童、中学生、高校生は生徒、大学生は学生です。その漢字の意味を読み取ってもらうと、大学生は生きることを学ぶ、それも主体的にということが含まれていると思います。英語では、どれも「students」でひとくくりだと思いますので。つまり、自由にできるということは容易に思えるかもしれないですが、しっかりとした計画を立てて考えて行動するということの裏返しで、逆にとても大変だということを理解しており、この講義の残り、さらには他の講義にプラスの影響があることを期待させてくれます。その意味で時間の使い方を金曜日にと言われていますが、例えば、写真撮影、記事の構想は普段から準備しておいて、金曜日は文章を作り、写真を挿入して記事を完成させることに注力してはどうでしょうか。

ここまでの中間発表はよいものでした。ところが、最後の段落で「なに???」という状況でした。講義はしっかり聴いてメモを取ることです。逆に、スプラウトしか、してない学生さんもいました。こちらが驚きを隠せません。長年やっていますが、初めてでしたので。スプラウトの種子は準備してありますので、取りに来て下さい。

わたなべしるす