[10] シュンギクの葉序(農:菅原のの)

2017年12月27日 (水)

目次

1.シュンギクの生長(12/21~12/26)

2.シュンギクの葉序

今日から冬休みになりました。1月4日からまた学校なのでほとんどあってないような冬休みのように感じますが、やらなければいけないことが山積みです。今回は記事にするといって今までしてこなかったシュンギクの葉序についてお伝えします。

1.シュンギクの生長(12/21~12/26)

12月21日(木) 10:00

葉の数を数えるのが大変なほどたくさん葉が出てきています。わき芽が生えてきているため、さらに窮屈そうに見えます。わき芽を入れない本葉の数は判別できるだけで13枚あります。頂芽のあたりにはまだ小さい葉が密集しているので判別するのが難しくなっています。

12月25日(月) 10:00

わき芽を入れない本葉の数は15枚まで判別できるようになりました。頂芽のあたりの葉はあまり増えてはいないですが、鉢はとても窮屈になったように見えます。わき芽の生長が著しいことが伺えますね。黒いものができている株は写真の下のものだけなのですが、比較すると背丈が少し小さく、成長もわずかに遅いようです。

12月26日(火) 10:00

わき芽の様子です。一番初めに出てきた赤丸の方のわき芽については、一番初めに出た2枚の一組の葉は3.1cm、次の一組の葉は2.0cmの大きさになっています。さらに新しい葉も見えはじめました。次の青色のわき芽も葉がきちんと確認できるほど大きくなってきました。ここで、以前の記事で上の方の葉は上方向に、下の方の葉は下方向に反るように生長していると書きましたが、この原因がわき芽によるものだとわかりました。わき芽が出るのは今まであった葉の上部なので、わき芽が生長するにつれて元々あった葉が押されて下の方へ反るようになっているようです。

2.シュンギクの葉序

シュンギクの葉の出方がとても規則的で面白いので図に表してみました。岡田和花さんの記事を参考にして図を作りました。

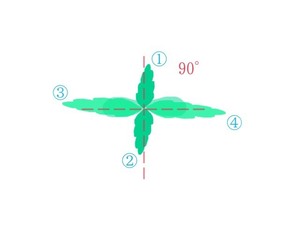

(1)

子葉については、葉がほぼ同時に出てきてそのまま同調的に生長しました。葉は180°分かれたように位置しています。

(2)

1,2枚目の本葉もほぼ同時に子葉に対して90°の位置に出てきました。この2枚の葉も同調的に生長しました。3,4枚目の本葉も同様に、同時に出てきて同調的に生長しました。1,2枚目の本葉に対して90°、子葉の真上に葉が出てきました。

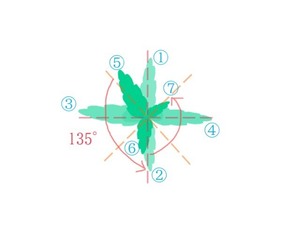

(3)

5枚目の本葉から葉の出方が変わりました。5枚目の葉は1,3枚目の本葉の間から出てきて生長しました。また、6枚目の本葉は2枚目の本葉の上に出てきて生長しています。このように、葉の出る位置が90°ごとではなく、135°ずつになりました。また、成長の仕方も同調的ではなく、一枚ずつ独立して生長するようになりました。

わき芽もいま、180°→90°というように葉が出てきているので、これからどのように葉が出てくるのか観察していくつもりです。

わき芽もいま、180°→90°というように葉が出てきているので、これからどのように葉が出てくるのか観察していくつもりです。

今週末はクリスマスでしたね、みなさんはどのような週末を過ごしましたでしょうか?わたしは、所属しているアカペラコーラス部のメンバーとクリスマス会で発表したり、祖父母とチキンを食べたり、家族とケーキを作ったり、学部の友達とゾンビ映画を見たりしました。雪が降ったり積もったりしていますが、この寒さでも野菜たちがきちんと生長しているのが確認でき、とてもうれしいです。肥料は週に一回日曜日、一つの鉢に合計15粒ほどずつ与えているのですが、水は以前より頻繁に与えておらず週に二回ほどなので、肥料が無くならず土の上に残ってしまっています。肥料、水やりの量と頻度を考え直そうと思っています。

コメント

菅原さんこんにちは。

1月4日から学校というのも、今はそうなんでしょうか。会社並みですね。いや、会社でも4日までは休みのような・・

さて、今回報告の主題はシュンギクの葉の発生角度、つまり葉序についてです。その前に、立派に成長させているのが大したものです。これだと1月に収穫が見込めます。

先ず二つの株の違いですが、これくらいのバラツキは通常のことです。特にシュンギクはF1種ではなく固定種なのでバラツキが多くても不思議ではありません。次に脇芽もよく観察されました。押されて角度が変わるのだろう、という考察も、単純なようですが観察のみで終わらさずこの一文だけでも加えることに意義があります。

葉序の図、きれいですね。こういう模式図のプレゼンテーションはいいものです。科学論文でも模式図を使った示し方は、言いたいことを浮き彫りにして提示する、いわゆるクリアカットな論文にするための重要な方法です。

内容自体について、その角度的な観察が普遍的なものなのか私も判断つきません。個体によるのか、栽培条件で変わるのか、逆に他のキク科植物も似たものなのか。他の人の報告があれば照らし合わせて確定つけましょう。ただ言えることは植物の生存戦略の巧みさです。小さいうちは葉の角度を大きくずらして重なりをなるべく減らし、後には少しずつずらすのでしょうか。

この先も観察を続けて下さい。また、栽培管理もお願いします。水やり追肥のペースもこのままでいいと思いますが、肥料が充分見えているとのこと、土に埋めているわけではないのですね。この肥料はたまたま野菜用ばら撒きにも使えるタイプであり、土の上にあっても成分が溶け出すものなので、構わないといえばそうなのですが・・・ 原則肥料は土に埋めるものです。もしもコーティング肥料であれば粒の全周に水があるのが設計された溶出環境です。また、根に触れて、根からの酸成分によって有効化する肥料もあります。土の上に乗せておくだけの肥料は、置き肥、という特別な呼ばれ方をするものです。

さて、クリスマスは充実しているものなのか、判断つきませんが有意義だったのですね。ゾンビ映画(列車の奴?)というのも真冬には・・ まあ私も昨日は、リベンジガールと、未成年だけど子供じゃない、を連続で見ました。どちらも微妙だったのですが。年末映画はやはり鎌倉物語が一押しです。面白かったですよ。それと29日からのインド映画バーフバリが楽しみです。前編が良かったので。

年初はおみくじ引いて、そして仙台人らしく初売りで福袋を買って下さい。服の福袋はその場で開けて、サイズや色を強引に変えてもらうことも可能ですよ。(メンタル強ければ、ですが)

ではまた報告お待ちします。

ラボスタッフ・オガタ

農学部・菅原さん

こんばんは、遺伝の渡辺でございます。シュンギクの生長、よいのではと思います。最初の写真の土は乾燥していて、最後のは適度に乾燥している。水管理がしっかりできているのではと思います。そのおかげでしょうね。もちろん、施肥もよいタイミングなので、全体の生長、腋芽の生長もよくなっているのだと思います。ここまで生長したら、葉っぱの枚数でない形で、全体の生育を計測することができるとよいですね。何か、おもしろい指標を探してみて下さい。

葉っぱの展開の模式図、よくできていますね。ずれているのを135oCとしているのは、これからも維持されるのか、たのしみですね。そのあたりをうまく計測して、図式化したら、新しい発見があるのだと思います。ぜひ、収穫までの間、やってみて下さい。今年のうちにロマネスコのこともuploadされるのでしょうか。今年でも来年でも、日々の変化をしっかり観察して下さい。帰省しない分、水管理などしっかりして下さい。今日、明日、明後日くらいは、かなり寒いですから。そのあたりも是非是非に。あとは、ラボスタッフのオガタくんのコメントも参考にして下さい。

わたなべしるす