~地道に一歩ずつ~<栽培の様子⑬>(宮一高:直江彩花)

2018年1月 7日 (日)

こんにちは。早速ですが1月4日(木)から、2018年最初の部活動がスタートしました。お正月期間はお餅を食べすぎないように気を付けていました。食べ過ぎるといつもの走るペースに戻すのが大変です。そして体を毎日動かすことの大切さを認識しました。今年も頑張って部活動に励みたいと思います。

ところで、「前回1/1投稿時の記事」で、オガタさんからのコメントにありましたおみくじの結果ですが、『小吉』でした。おみくじは毎年、何が出るかな?と楽しみの一つです。今回のテーマ「~地道に一歩ずつ~」を目標に何事にも前向きに着実に進んでいきたいと思います。

1.栽培の様子

■シュンギク

2018年1月6日(土) 7:00~栽培93日目~晴れ 1℃

(1)【土の中に入れた割りばしの状態について】

「前回の記事」で渡辺先生より、割りばしを土の中に入れた環境はどうでしたかとご指摘がありました。今週は、その点に気を付けながら観察をしてみました。

【割りばしを土の中に入れていた環境について】

①水やり後、何日で、どれくらい、土に入れていたのか?

→水やリ後4日間、割りばしを土の中に入れていました。

②また、もう少し詳しくすると、水やり後の間の天候はどうだったか?

→割りばしを土の中に入れている4日間(1/2~1/5)の天候、気温、湿度を調べてみました。

≪水やりをした日時≫ : 1月2日(火)7:00

≪水やりをしてから割りばしを取り出すまでの天候≫

・1月2日(火)7:00 晴れ 気温3℃ 湿度62%

・1月3日(水)7:00 曇り 気温-2℃ 湿度80%

・1月4日(木)7:00 曇り 気温1℃ 湿度65%

・1月5日(金)7:00 晴れ 気温-2℃ 湿度75%

≪割りばしを土の中から取り出した日時≫ : 1月6日(土) 7:00 晴れ 気温1℃ 湿度80%

1月2日(火)~1月6日(土)の間、毎朝7:00に観測した結果、その時間帯の気温はマイナス2度から3度の間で、湿度は65%から80%でした。この間、日中の最高気温は5℃や7℃くらいまでしか上がっていません。日照時間も少なく毎日低温でした。空気がとても冷たく風が強く吹いていたり、雪が降ったりと寒かったです。そのため、あまり土は乾かず、割りばしの水の吸収率が高かったです。プランターの割りばしの木の湿り具合を見てみましたが、4日間入れていた土の中から出した割りばしの状況は次の画像になります。

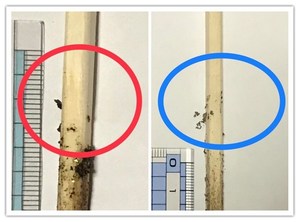

前回同様、プランター(左:赤丸)、鉢(右:青丸)にさしたものの2種類を比べてみました。

左側のプランターの方の割りばしが濡れています。赤丸で囲んだ部分です。反対に右側の鉢(青丸)は、割りばしがあまり湿っていません。(画像をズームしたものです)

今回も、土の中に入れた割りばしの状態を容器で比較はしてみたものの、先週のコメントでオガタさんからあったように、プランターと鉢では、土の容積がそもそも違うし、形状も違うので単純に土の乾きを比較することは難しいと思いました。今後はこれらも考慮して観察してみたいと思います。

今回も、土の中に入れた割りばしの状態を容器で比較はしてみたものの、先週のコメントでオガタさんからあったように、プランターと鉢では、土の容積がそもそも違うし、形状も違うので単純に土の乾きを比較することは難しいと思いました。今後はこれらも考慮して観察してみたいと思います。

③どれくらいで、土が乾いていくのか。

割りばしや土の色を見たところ、5日目でやっと土が乾いてきた感じです。

日照時間が短く、且つ気温が低い日が続けば、土の乾きもスローペースなんだなと思いました。

これが、夏場であればまた育つ環境(気候)が全然違うので、水やりのタイミング等も変わってくると思います。冬場も夏場と同じ感覚だけで水やりをやってしまえば、間違いなく失敗するだろうと思いました。

(2)【移植によって枯れてしまったシュンギクについて】

「前回記事のオガタさんのコメント」に『胞子っぽいものがあるか見て下さい。』、とありました。

よく見たところ、胞子のようなものはないようなのです。しかし、今週ももっと元気がなくなりました。葉が白く腐ってきて、下に垂れ下がっています。今まで大切に育ててきた1株だったので、ショックです。やはり「べと病」なのでしょうか?出来るだけ症状がわかるような画像を撮ってみました。

また、オガタさんより、シュンギクの『葉の色が薄めですね。日光がどれほど当たっているのか、お教え下さい。』と、コメントがありました。こちらについては次の通りです。

・日光に当たっている時間は、長くても午前中の早い時間帯に1時間ぐらいかなと思います。そんなに長い時間はあたっていないと思います。最近は、朝から曇りの日は、日光がベランダに差し込むことがほぼないです。本当にあっても30分くらいかもしれません。天気が悪いと日光の量がゼロの日もあります。オガタさんのコメントにあったように、この時期は一番太陽角度が低くなっている時期ということもあり、成長に変化が表れてしまったのかと思います。

・シュンギクの葉の色が薄めの点については、もしかしたら、施肥の量が少ないのかもしれないと思い、一株あたり20粒程ずつ1月2日(火)にあげました。今までは、1週間間隔で一株あたり10粒ぐらい施肥していたので、足りなかったと思います。

■1月1日(月)のシュンギク

■1月6日(土)のシュンギク

上と下の画像を見比べて、今のところあまり葉の色に変化は見られませんが、様子を見ていきます。

■シュンギクを真横からとった茎の状態です。

やっと少しずつではありますが、茎がしっかりしてきたような気がします。徒長はしてないようです。

2.感想

今週は水やりについて、渡辺先生とオガタさんからのコメントを通して再度考える良い機会となりました。割りばしを土の中に入れて、水の吸収具合を観察することと、合わせて気温や日照について調べることで、影響があることが分かりました。シュンギクにとっては、そんなに沢山の水が必要ではないことも。このシュンギクの成長観察を10月からスタートさせ、3か月間の観察を通して、今までの自分の知識が色々と間違っていたことも分かってきました。植物を育てることで、うまくいかないこと等を通して、本当に少しずつ、一歩ずつではありますが学ぶことが出来たと思います。

今回のタイトルに掲げた~地道に一歩ずつ~の意味は、①シュンギクの成長も一歩ずつ、②シュンギクの成長を通して一歩ずつ変化に気づき学ぶ、③自分への今年の目標「一歩ずつ確実に前に進んで行く」という、意味でもあります。

これらのことを忘れずに今年1年間過ごしていきたいと思います。

コメント

直江さんこんにちは。

まあ、正月くらいはのんびりと。食べ過ぎても必ず若いうちは元に戻るものです。ちなみに私も娘と正月中は各種食べ歩きのため、かなり太りました。ビッグボーイやステーキ宮でついつい食べ放題のご飯をいくらでも食べてしまいます。しかもそういう時は必ずパフェまで付けてしまって。

おみくじ、小吉はちょうどいいくらいで最高だと思いますよ。つつがなく過ごせそうです。

さて、報告では先ず割り箸の湿り具合の詳細なデータですね。一つの使いやすい目安として、この方法はいいものです。ところが、言っている我々でも果たしてどんな時にどれほど湿って見えるのかは、知りませんでした。今回のデータは大変貴重なものです。

結果、4日程度では明確に乾かないのですね。そして、鉢により結構な差が出ることもわかりました。ついでに最大のポイントは割り箸の湿りの違いが、目できちんと見分けられるという前提が確認できた、ということです。ご自分で言われるように、これがまた夏なら乾き具合は相当違ってくるでしょうが、今年の夏にでも軽く試せればいいですね。

シュンギク、残念です。この理由は分かりません。日光について一日一時間は確かに厳しいものがあるのですが、シュンギクがこれほど遅くなるとも思えません。まあ、できる工夫はしておきましょう。アルミホイルで作る反射板を最適化して、少しでも多く当たるようにするとか・・

全体、私から見ても一歩一歩、着実に理解が進んでいると思います。科学的な物の見方、細かい観察の実践、そして植物を育てるという実用的なことも。これは地味にサバイバル的にも意味のあることです。

例えば、今田んぼで10アール(10×100m2)当たり収量は大体米600kgです。一日で人間1800kcal取るものとして、米100g当たり360kcalとしましょうか。すると計算して、一人につき17m四方の田んぼがあれば米で生きていけるということになります。

また、報告お待ちします。

ラボスタッフ・オガタ

宮城一高・直江さん

遺伝の渡辺でございます。年が明けて、2回目の投稿になりますね。そろそろ、最終発表にも備えてくださいね。もちろん、最終発表が終わってからも、通常の投稿をすることはできますので。是非、収穫まで続けるようにしてみて下さい。基本的なことは、すでに、ラボスタッフのオガタくんがコメントを書いてくれていますので、参考にして下さい。1つ気になるのは、他の受講生で、シュンギクを栽培している方より、少し小さいことです。その原因として、ラボスタッフのオガタくんが書いてくれているように、「日照不足」というのはあり得ることですね。そのコメントにあったように、少しでも日照があるように、反射板のようなものの工夫は可能ですね。やってみてはいかがでしょうか。

それから、土の中の湿り気を目に見えるようにできたことは、こちらも実験をしたことがないことで、それを新しくやっていることは、高く評価できます。何の目的で何をやればよいのか、その結果をどの様に考察するのか。ここで学んだことを4月からの課題研究での実験に活かして下さい。生物の実験に限らず、どんな実験でも同じですから。着実に1つ1つ学んでいますので。では、今年もがんばって下さい。投稿も楽しみにしております。

わたなべしるす