ハツカダイコン第二弾(4日目)&温室の改良(教:阿部美里)

2018年1月 7日 (日)

あけましておめでとうございます。冬休みは楽しかったですが、やっぱりみんなに会える普通の日も楽しいです。

あけましておめでとうございます。冬休みは楽しかったですが、やっぱりみんなに会える普通の日も楽しいです。

前回の投稿の渡辺先生とオガタさんのコメントで、収穫したハツカダイコンの大きさ、重量、数値などがあればよかったというような内容のものがありました。重さは量っていなかったのですが、大きさは測っていました。記事に書くのを忘れていました。すみません。膨らんだ根の部分は、紫の方が、縦3㎝、横3㎝。桃色の方が縦4㎝、横2㎝でした。桃色の方はまん丸でなかったので、失敗したかと思っていましたが、渡辺先生のコメントに、いろいろな形のものが入っている種類だ、とあったので、失敗ではなかったと分かり、嬉しくなりました。

これは前回の記事にも登場した、市販の豆苗です。3回目です。2回目よりも背丈がそろっています。 そして3回目の収穫も終え、現在4回目の収穫を待っています。気のせいではなく、だんだん伸び始めが早くなっています。今3㎝ほどです。オガタさんは2~3回は収穫できるとコメントしてくださいましたが、一体何回収穫できるのか今後も挑戦を続けるつもりです。遮光していないので、オガタさんのコメントを参考に、早めに収穫します。

そして3回目の収穫も終え、現在4回目の収穫を待っています。気のせいではなく、だんだん伸び始めが早くなっています。今3㎝ほどです。オガタさんは2~3回は収穫できるとコメントしてくださいましたが、一体何回収穫できるのか今後も挑戦を続けるつもりです。遮光していないので、オガタさんのコメントを参考に、早めに収穫します。

さて、前置きが長くなりましたが、本題のハツカダイコン第二弾です。

今回は、徒長がひどかった前回の二の舞にならないよう、反省点から工夫をしていきたいと思います。

前回の徒長の最も大きな原因は、日光不足であると考えます。10月より条件は悪いですが、徒長対策の温室を作ったので、その効果があればいいなと思っています(温室についてはのちほど詳しく)。

まずは種を発芽させるところからスタートです。

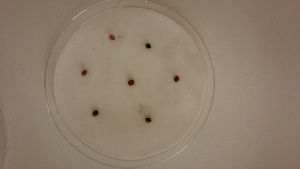

1/4(木) AM 6:00 室温 約7℃~17℃(夜は低くなり、私が起きてエアコンをつけると高くなります) 前回同様、水で濡らしたシャーレに種を7粒のせました。第一弾では同じ色の種ばかり(収穫した2つの色は全く違いましたが)だったので、今回はいろいろな色になるように、また、大きい種を選抜しました。そして、前回と同じようにシャーレに蓋をして、段ボールに入れ、段ボールを押し入れに入れて遮光しました。本来土の中で発芽するので嫌光性なのですよね。

前回同様、水で濡らしたシャーレに種を7粒のせました。第一弾では同じ色の種ばかり(収穫した2つの色は全く違いましたが)だったので、今回はいろいろな色になるように、また、大きい種を選抜しました。そして、前回と同じようにシャーレに蓋をして、段ボールに入れ、段ボールを押し入れに入れて遮光しました。本来土の中で発芽するので嫌光性なのですよね。

1/6(土) PM 22:00 室温8℃~

見にくいですが、5個発芽しました。右上と左下の黒っぽい二つ以外は発芽しています。前回も黒っぽい種の発芽が遅かったので、これは何か因果関係があるような気がします。そしてまた皮から脱皮しているのがいます。可愛いです。

前回の10月のときには、20時間ほどで発芽しました。しかし今回は、64時間もかかっています。前回の3倍以上です。光の条件は変えていないので、室温の影響をこれほどまで大きく受けるのかと、驚きです。

発芽した5個は、もともと水をやって準備してあった植木鉢の土に植え替えました。(オガタさん、ちなみに今のところ土は足りています。この前いただいたものがまだ残っています。ありがとうございました。)前回間引きした後のことを考えず、端寄りに植えてしまったことを反省し、今回は全体的にやや中央寄りに植えました。 1/7(日) PM 21:00現在、まだ芽は出ていません。第一弾で私は、植木鉢に植え替えてすぐ家を空けなければいけない用事があり、帰ってきたら芽が出ていたという状況だったので、何時間で芽が出るものなのかわからないので、比べることができません。でもきっと、前回よりは遅いのだろうと予測できます。気長に待ちます。渡辺先生のコメントのように、子葉が出るか本葉が一枚出るまでは室内で育てようと思います。室内でも、日光をたくさん当てたいので、アルミホイルが貼ってある温室に入れて窓際に置いています。

1/7(日) PM 21:00現在、まだ芽は出ていません。第一弾で私は、植木鉢に植え替えてすぐ家を空けなければいけない用事があり、帰ってきたら芽が出ていたという状況だったので、何時間で芽が出るものなのかわからないので、比べることができません。でもきっと、前回よりは遅いのだろうと予測できます。気長に待ちます。渡辺先生のコメントのように、子葉が出るか本葉が一枚出るまでは室内で育てようと思います。室内でも、日光をたくさん当てたいので、アルミホイルが貼ってある温室に入れて窓際に置いています。

ちなみに様子を見ている残り二つの種のうち、1/7(日)現在、一つは発芽しました(右下の種です)。上の種はダミーです。脱皮した種の皮だけです。左の種は発芽待ちです。別な植木鉢で育てるのもありかなと思っています。

ちなみに様子を見ている残り二つの種のうち、1/7(日)現在、一つは発芽しました(右下の種です)。上の種はダミーです。脱皮した種の皮だけです。左の種は発芽待ちです。別な植木鉢で育てるのもありかなと思っています。

続いて温室の改良についてです。前回の記事で紹介したものから、渡辺先生、オガタさんのコメントを参考に、主に4点、改良を加えました。 1, 覆いは、光を通しやすいビニールにした

1, 覆いは、光を通しやすいビニールにした

プチプチから、透明度の高いビニールに換えました。徒長防止のためにも、日光を当てることが最優先なので。透明度の高いビニールは、素材を探すのに苦労しました。ゴミ袋でいいかなと思っていたのですが、ゴミ袋は本当に透明ではなくて、少し白っぽかったため、覆いにすると中の植木鉢がよく見えなくなりました。スーパーの袋も白っぽくて、これでは光をあまり通さないのではないかと思いました。そこで、先に温室を作っていた人たちの記事を読んでみると、岡田さんが、クリーニング後の服にかけてあったビニールを使っていました。ちょうど家にあったので見てみると確かに透明。本当に助かりました。岡田さん、ありがとう。

下からの冷気を防ぐため、実家でゲットした発泡スチロールを貼り付けました。

3, 水が入ったペットボトルを入れた

ご指摘をいただいたように、緩衝装置として非常用のペットボトルの水を置きました。

4, 開口部は前と左だけにした

上は空気が入らないようにガムテープで固定しました。

他に、細かいですが、開口部の留め具をヘアピン&ボタンから、たまたまあったマジックテープに換えました。とても便利です。手持ちが少ししかなかったので一か所しか留めていませんが、必要であればもう少しマジックテープを買って来ようかと考えています。

今回は私なりに充実した記事を書くことができて満足しています。残りの投稿も頑張ります。よろしくお願いします。

コメント

阿部さんこんにちは。

初めにハツカダイコンの大きさの話ですね。その大きさであれば、ほぼ収穫時期だったのかと思います。市販品も3から4センチくらいかな、というイメージがあります。決して時期遅れでなかったのがいいですね。

トウミョウ、4回目の挑戦、これは凄いですね。一つには水を腐らせることなく継続できているのが大したものです。そしてもちろん、エネルギーを保っていることですね。おそらく遮光していないので、もう光合成を開始しているのでしょう。それでエネルギーを補給している可能性があります。それは本来のスプラウトの育て方とはまた異なるのですが、青臭くなく食べられるのであれば、それもまたオッケーだという気がします。大変オトクなことです。これで施肥まですれば・・と思ってしまいましたが、おそらく水がきれいに保たれないでしょうね。

さて、ハツカダイコン続編ですね。私としてはこの温度でしっかり発芽してきた方が驚きです。時間がかかるのは想定内ですが、発芽率は決して悪くないのですね。

温室の改良も盛り沢山です。ポイント4つとも素晴らしいですね。さてそこで、どれほど変わったのか知りたいところではあります。実際の温度変化はどうなのかと・・ 断熱・緩衝・カバーの違いはいかほどのものか、体感的にでも宜しいので是非教えて下さい。

ではまた、報告楽しみにお待ちします。

ラボスタッフ・オガタ

教育学部・阿部さん

あけましておめでとうございます。遺伝の渡辺でございます。残り少ない展開ゼミですが、がんばって下さい。ラボスタッフのオガタくんがすでにコメントを書いてくれていますので、参考にして下さい。ダイコンでも他の野菜でも、栽培技術、栽培環境によって、形、大きさを大きく変えるのは、難しいです。もちろん、本文の盆栽のようにやれば、100年ものクロマツの盆栽は植木ばちが小さいので、小さくなるわけですが。このハツカダイコンくらいであれば、形に大きく変化を与えるような環境の変化とはいえないと思います。このハツカダイコンで、立派な野菜です。豆苗の収穫も、チャレンジングですね。回数と味の変化、色の変化、収穫量の変化など、可能な限り、違いを何かで計ることをやってみてはどうでしょうか。数値化するのが難しいときは、五感をフル活用して。

ハツカダイコン、植木ばちで発芽してくれるとよいですね。温室を改良しているのは、niceです。水を入れたペットボトルで保温効果を出していますが、例えば、アルミ缶のボトルがありますよね。コーヒーとかの、500ml程度の。それに、夜寝るときに、湯たんぽのように、熱湯を入れるのか、もう少し低いのがよいか。いずれ、熱源があると、よいのかと思います。どうでしょうか。アルミ缶は自分で飲まなくても、友達から空き缶をもらうとか。あの温室の中に、暖かい水が入ったカンを並べれば。。。と、ふと、この装置を見ながら。検討してみて下さい。手間がかかることですが。。。温室を作るに当たり、自宅、実家などから、あるもので工夫しているのも、評価できますね。これからもよい記事を書いて下さい。では、今年もがんばって下さい。投稿も楽しみにしております。

わたなべしるす