[16日目]レッドキャベツスプラウトの播種(農:八巻慶汰)

2018年10月21日 (日)

台風の季節も過ぎ、昨今はとても寒くなってきました。家では暖房をつけようか迷っているこの頃ですが、仙台では毎年河原で「芋煮」をするのが恒例行事となっています。東北大学近くの牛越橋や御霊屋橋では週末多くの学生や家族連れで賑わっています。早朝に場所取りをしないとできない日もあるようです。仙台の芋煮は豚肉、里芋を使った味噌ベースのもので、山形の牛肉・醤油を使用したものとはまた別の味が楽しめます。

さて、他の方々より遅くなってしまいましたが今回からレッドキャベツスプラウトの栽培をスタート致しました。

発芽直後の植物の新芽、発芽野菜の事を指します。

英語では「sprout(新芽)」と書き、「もやし」や「かいわれ大根」もその仲間です。5~10日程度の栽培で食べられるようになるまで成長するのが特徴です。

10:00(20.4℃ 68%)

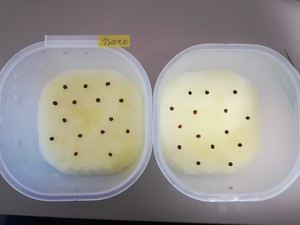

今回はまず種子を水に漬けて、浮いたものと沈んだもので区別しました。先輩の記録では、沈んだものの方が養分が豊富に含まれているという理由から、良く成長がなされているということでしたが、レッドキャベツでも同じなのか自分も調べてみたくなったため、両方で分けて栽培をしていきます。

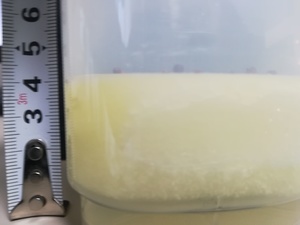

容器は同じ空き容器を使用しました。スプラウト栽培における注意点は、種が腐らないようにする事なので、

・水はけがよく適度な水分が維持可能

・種が水浸しにならない

・根を通さない素材で水替えの頻度を減らす

という点を考慮して家にあった未使用のきめが高密度なスポンジをつかってこのように栽培環境を作りました。

下に水の層を作り、スポンジを上部に挟むことで適度な水分を供給できないかと考えました。

今回は種に早く水分を吸収させ、発芽時期をそろえるため、このスポンジの表面に熱湯をかけて殺菌し、温度が30℃ほどに落としてから播種するという方法で行いました。

沈んだ種子:15粒

浮いた種子:15粒

を均等な感覚でスポンジの表面に播き、残りの沈んだ種子30粒は手軽な方法であるキッチンペーパーの上に播きました。

マイクログリーンに成長しないかどうか観察をしていきたいです。

オガタさんのアドバイスを受けて即鉢にたまった水を捨てたところ、やっとミズナの本葉が出始めました。なかなか日光が取れる鉢の置き場所が見つからず苦戦しています。詳しくはまたの報告に記載します。

コメント

農学部・八巻さん

育種の渡辺でございます。スプラウトのことについて、細かく記してあるところ、linkなどは、他の受講生の参考になりますね。よいことです。また、先達のやってみたことを改めて、やってみて、そうなるのか、確かめることも大事です。そんな風に、受講生に配布したものは同じでも、それぞれが工夫をすることがこの展開ゼミのおもしろいところだと思いますので。

スプラウトの密度が少し低いのが気になりますね。ラボスタッフのオガタくんが密度が高い方がよいというのをあちこちの記事に書いていると思います。それを改めて、読んでみてください。なにゆえか、最初の生育は、密度が高い方が、よいとされています。ミズナが本葉が出てきたというのは、ほっとですね。水管理、本葉が出たと言うことで、控えめにすることです。これも毎年書いていることですが。

わたなべしるす

ー 追記 ー

芋煮について、これはかなり狭い地域の文化ですね。仙台では当たり前のように行っていますが。こういう文化もいいものです。でないと、普通に河原で調理していれば変人と思われるところですが、この文化のおかげでそうは見られません。味の違いについては、好みで決めればいいですね。仙台の人間でも山形の方がいいと思っている方が多くいます。しかし、若者らしい工夫(カレー投入、あるいはケチャップでイタリアン)をするのは失敗が多くおすすめできません。

さて報告のスプラウト、さすが農学部生らしくと言いますか、性格が出ていると言いますか、きちんとしています。下敷き、遮光、その空気口、しっかりしてますね。

実験の着眼点も面白いものです。その二つの違いがどう出るのか興味があります。

沈む種子浮く種子、これで種子の充実度を見分け、選別するのは古来から行われてきた方法です。興味があればぜひ「塩水選」というものを見てみて下さい。単なる水ではなく比重を適度に保ってしっかり選別するという進化系です。これでどのくらい発芽率や成長に差が出るのか知らないのですが、簡便で理にかなっていますね。

また報告お待ちします

ラボスタッフ オガタ