[30日目]反省と栽培報告(農:八巻慶汰)

2018年11月 4日 (日)

はじめにミスについてですが、この講義の履修登録を忘れていたという非常に申し訳ない失敗をしてしまいました。それに気づいたのは、渡辺先生から受講者全員に充てられた注意喚起のメールを受け取ったときです。

「まさか...」と青ざめた表情で東北大学の学務サイトで確認しますと、登録されていませんでした...

早急に渡辺先生に報告をし、後日教務課の方で履修追加訂正の書類を貰い、ハンコをいただいて教務課に提出。といった形になりました。大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

2016年度の先輩受講生にも同じ過ちをしている方がおり細かく書いていますが、私の事前のホームページの読み込みと、やはり自分の注意力の甘さが招いてしまった結果だと反省しております...。

次にスプラウトの生育報告です。

10月23日 18.9℃ 58%

前々回で指摘されていたところ、他の受講生の記事でスプラウトは密度は高いほうが良いということを受けて、生育条件を変えないまま密度を高くできないか、と考え土台のスポンジを四角状に削り、種子同士が重ならない程度に寄せました。プラスチックコップで生育させている方はキッチンペーパーをリング状にして寄せました。

10月26日 17.5℃ 52%

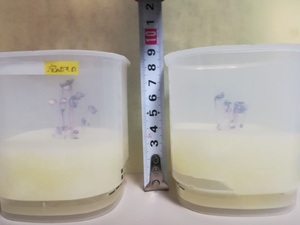

沈んだものは約4㎝、浮いたものは約3㎝と、この時点でやや成長の度合いに差異が見られます。コップのもの(沈んだ)は同様に4㎝程度です。

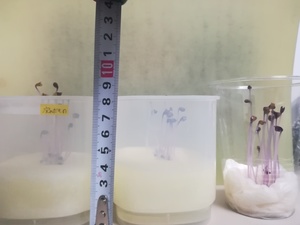

10月31日 16.2℃ 56%

沈んだものは4本ほどカップのふちを超えています。サイズは大きいもので5cm程です。

浮いたものは1本がカップのふちまで伸びています。サイズは4㎝程です。

コップのものが一番伸びています。サイズは6㎝程です。

ここまでの成長を見ると、コップで育てているものが最も成長しているように見受けられます。コップのものは種子数も多く、カップのものはやはりスポンジを掘り下げた程では高密度な環境が作れていないのかなと感じます。

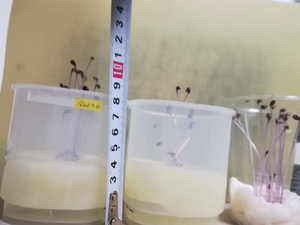

11月4日 17.5℃ 60%

写真が斜めになってしまいました。申し訳ございません。

同様に沈んだものは6㎝、浮いたものは5㎝、コップの(沈んだ)ものは7㎝程に成長しました。ここまでの経過を見ると、浮いたものは成長が一番遅く、沈んだものでもコップで育ているものは成長の揃いが良いと見受けられました。

コメント

八巻さんこんにちは

履修登録について、まあこれを教訓にして確認する癖を付けて下さい。必修科目で取りこぼしなどあったら大変です。世の中よもやということがあります。そういう私について思い出すのは大学受験で出願が油断して間に合わない、というか全受験生中ラストの受験番号で受けたような気がします。それに懲りず、大学院受験の願書の一つが出願期間過ぎということで戻ってきました。

学祭についてはいかがでしょうか。年々華やかになってきているような気がします。まあ、科学系や鉄道研究会、陶芸、書道などについては昔ながらの安定です。食べ物も美味いもの不味いものいろいろですがそれはご愛敬ですね。

さて報告のスプラウト、このように播いた人は他に知りません。斬新ですね。なるほど、こうやってコップの大きさを変えずに密度を濃くする、というわけですね。壁によって支えられることはないのですが、面白い試みです。

結果を見ますと、種子が沈んだものと沈まないものとでは見える差が出ましたね。まあ、統計的検定をしていませんが、大体の傾向が掴めました。私もこんな差が出るとは予想外でした。また、揃いを見ても沈んだ方が伸びが揃っています。理屈に合う結果ですね。

コップのものとではこれもやはり予想外に大きい差がでました。この原因について解析は難しそうです。影響を与えそうな要因の数が多過ぎますから。

他の受講生の例を見ても、下敷きの材質などでかなりの変化がある例が散見されます。ただし言えることが一つあり、こんな単純なスプラウトの伸びであっても、変動が非常に大きいということです。つまり最適化した栽培を行なうのは技術の積み重ねを要するもので、また管理を厳密に行う必要もあります。スーパーで見るこんな小さな野菜でもいろいろなことが詰まっているのですね。

全体を通し、工夫、見せ方、お手本のようなやり方を見せたと思います。最後の料理と味も教えて下さい。

さて鉢植えの方ですが、ぼちぼち追肥の時期ですね。これは早すぎるよりは遅い方がいいので、他の受講生の例など見て下さい。例年同じような失敗をする人がいます。

では

ラボスタッフ オガタ