13.「ペスト」(文:小松澤亮晴)

2020年12月20日 (日)

1.挨拶

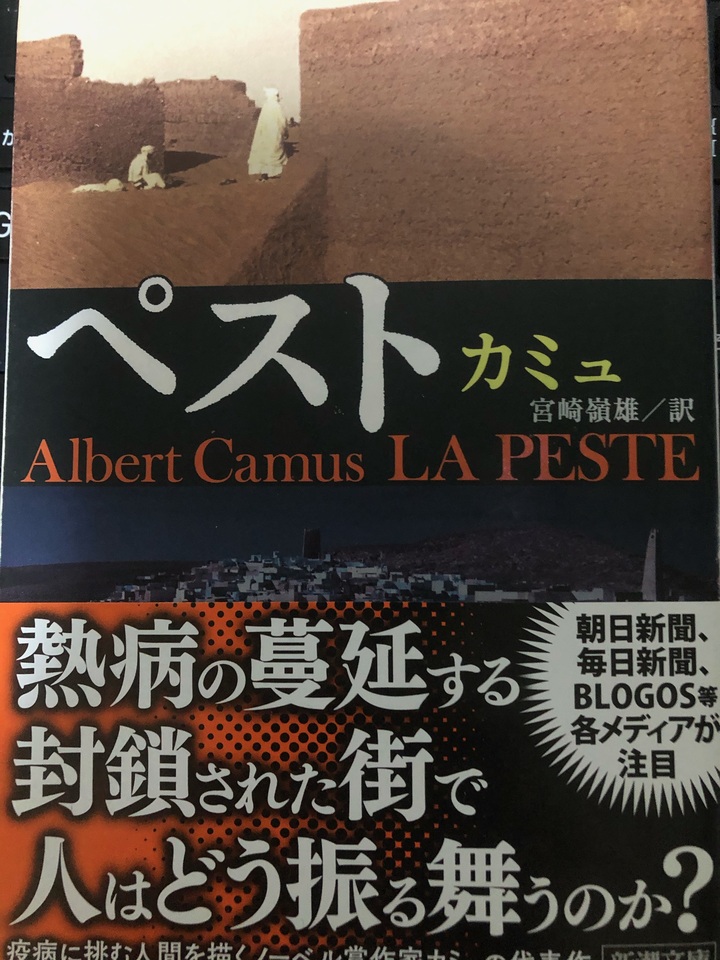

こんにちは、小松澤です。今回はまたカミュの、今度は「ペスト」を紹介します。いつか触れたのですが、これは自分が初めてちゃんと読み切った長編作品です。ペストは史上最大級の疫病ということで、今にとって「タイムリーな」作品といえますが、「所詮作り話であり、『役に立つ』ことなどないだろう」として退けるのは、まさに愚と言わるべきでしょうか。この作品はダニエル=デフォー(主著:ロビンソン・クルーソー)の「ある種の監禁状態を他のある種のそれによって表現することは、何であれ実際に存在するあるものを、存在しないあるものによって表現することと同じくらいに、理にかなったことである。」というプロローグで始まります。デフォーにとっての「監禁状態」とは政治犯としての牢獄生活のことでしょう。カミュは「不条理の哲学」を唱えたと言われますが、この「不条理:absurde」というのはいわゆる「理不尽」のようなものではなく、「1+1=3」のようなことを言います。これと対比した上での、「理にかなった」という文言でしょう。ところで小林秀雄はこの「ペスト」についての批評で、とても面白いことを言っています。「『きけわだつみのこえ』(二次大戦中、学徒動員で徴兵された戦没学生らの "実際" の手記を集めたもの)とはまた古風な皮肉な題である。万葉歌人の海神(わたつみ)は、もう居やしない。」と。

~目次~

1.挨拶

2.経過観察

3.結び

2.経過観察

では、小松菜と芭蕉菜です。66日目(12/20)です。

あまり目立った成長はないので、そろそろ本格的に収穫時のようです。小松菜、芭蕉菜、ベビーリーフの写真2枚目に、「食べられているところの写真」を載せておきました。この食べ口を見る限り、やはり鳥のようですね。安心しました。虫だったら最悪ですが、鳥ならむしろウェルカムです。かわいいので。

いちばん食べられていたのは芭蕉菜のこの葉っぱです。芭蕉菜はいちばん食べられていました。鳥にも好みがあるのでしょうね。他の気になるところは、葉っぱごとの色の違いがやはり目立っていることです。これは施肥をする、という解決法しかないように思えますが、ともかく注意をしたいところです。

これも66日目です。ベビーリーフはこの葉っぱくらいしか食べられていませんでした。隣にもっといい葉っぱのある鉢があるからですね。しかしここから、「芭蕉菜は鳥が好んでよく食べる」ということがわかります。これは思わぬ発見です。こういう発見ができるので野菜栽培はおもしろいですね。しかし鳥には悪いですが、もうすぐ収穫することになりそうです。

3.結び

以上になります。鳥に食べられた葉っぱの報告みたいになってしまいました。この収穫前の時期に食べに来たというのは、鳥は植物の食べ時がわかるのでしょうか。それとも最近の寒さに備えてたまたま今食べに来たのでしょうか。雪も仙台らしくなくたくさん降って、鳥は大変でしょうが、頑張ってほしいものです。それでは、第13回の記事でした。

コメント

小松澤さんこんにちは

カミュのペストは最近の本屋で平積みされていますね。タイムリーではありますが、それは確かに表面的に見えるもので判断するようなことではなさそうです。面白いのは「不条理、つまり理由と事象の間に乖離がある」よりは「存在しないものによって存在するものを説明する」方がまだ理があるということですね。

「わたつみ」はもう居やしない、というのもリアルというか気が利いているというか、面白いと思います。それこそ「存在しない、ぼやっとしたこと」をなんとなく使っておきながら説得力のある表現をしようということ自体が、非常にシニカルに見えます。

さて植物は寒さのためにそれほど大きな変化はないようです。もちろん質的には寒さによって糖分が増すなどの変化があるでしょうが、見た目では変わりません。ならば収穫してもいいですね。下手に引き延ばして枯らすよりは小さくても食べた方がいいのでしょう。これは「葉を食べる野菜」ならではの臨機応変といえます。しかしそうした場合、この先の展開ゼミで何を書いたらいいかはよく分かりませんが。

食害は鳥でしたか。鳥が可愛い......それもまた一つですね。けっこうヒヨドリやムクドリは可愛気がなく、虫(蝶)の方がマシではないかと思ってしまいますが、そこはあまり動物を好きでない私の感性でしょうか。

そして鳥がバショウナを好むというのも大変面白い知見です。もちろん見た目や味、匂い、柔らかさでそれがいいのでしょうね。ちなみにですが野生動物の方がよっぽどそういう選り好みをします。人間は通常の動物より並外れて雑食性が高く、本当に何でも食べるし、解毒作用が強力です。よく誤解されていますが人間は弱くありません。知られているところではイヌはチョコレートのテオブロミンにやられていまいますし、ネコはタマネギの硫化アリルに弱いです。人間にはそういうところがなく、他の動物からすれば人間とゴキブリはそのしぶとさで一緒に見えるでしょうね。植物の防御のための「苦み成分」や「辛み成分」「匂い成分」を美味い美味いと利用してしまいます。ここでのアブラナ科植物もそういった成分を持っていますが、鳥はより有害成分の少ない方を先に食べるのでしょう。

最後に仙台の冬で気が付いたのですが、今年の展開ゼミ受講生は人数が例年より少ないせいもあって、仙台より北の出身者はいないんですね。普通なら秋田青森の人もいるんですが。

ではまた報告お待ちします。

ラボスタッフ・オガタ