【10】コカブ、地道に生長してます(工:佐々木ひなた)

2020年12月31日 (木)

こんにちは!工学部の佐々木です。

短いですが、冬休みに入りましたね。

部活動を含め課外活動が冬休み明け2週間がたつまで停止になってしまい、少し寂しいですが、

このような時こそ貯め込んだオンデマンド授業を見るだとか、こちらの展開ゼミのブログを書くだとか...、

やれることはいっぱいありますね。('ω')

とはいえ、

今年は、受験勉強に明け暮れた昨年とは対照的に、しかも自分は実家暮らしということで帰省のような一大イベントがないこともあり、今年は穏やかな年末年始を過ごすことができそうです。

本日の写真は、先日、飼い猫に倒された実家のクリスマスツリーです。

前回、前々回の記事では、飼い猫にへし折られたアボカドの写真を載せましたが、それに対してオガタさん、

しかーし、ネコを甘く見るとすぐさま同じ目に遭いますね。それがネコというものです。

とコメントを付けてくださいました。今日ではもうクリスマスツリーは片付いていますが、今回も同じことが言えそうです。あまり不安定な物や珍しい物は家の中においてはいけないようです。

見た目はほぼ同じ、でも...

12月30日 天気:曇り・雪 気温0.6℃ 湿度95%

他の受講生の方も書かれていますが、最近やはり野菜たちの大きな外見の変化は見られなくなりました。

かといって生長していないわけではないので、やはりここは理論的に数値で比較していきたいと思います。

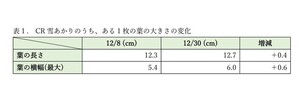

12月8日時点で最も大きかった葉の長さと最大の横幅をおよそ3週間後にも同様に計測した結果をまとめたのが次の表1です。

すみません、表をうまく挿入できませんでした。

しかし、明らかに葉は生長していることが分かりました。

菜っ葉ですと可食部が葉そのものなので葉を大きくしようと生長するのだと思いますが、コカブは葉だけでなく白いカブ本体の方も、もしくはそちらを重点的に生長させなければいけないので、そこのバランスをとるのが大変そうだなあと思いました。

一瞬、葉を大きくする元気があるならばカブ本体の方を大きくしてほしいんだけどな...なんていう考えがよぎりましたが、

葉を大きくすることでその分太陽光をたくさん浴びれるので、たくさん光合成を行って栄養を十分に作ることができるのだろうな、と自分で納得しました。

例のごとく天気予報を見ると、

12月30日深夜からは気温が下がり、氷点下になり、31日の最高気温は1℃(!?)

しかも最低気温を見ると

12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7

-3℃ -4℃ -5℃ -4℃ -2℃ -1℃ -2℃ -3℃

ときましたので、考えただけで震えました。

土は比較的湿っている方だったので水はやらず、観察を終えた後は、屋根はあるものの光は入ってくるベランダに一度避難させ、夕方からは玄関に入れました。

玄関の温度は14℃でした。100円ショップで買った温度計なので信用できるかどうかはまた別の話ですが、十分暖かいと思います。

終わりに

前回記事で収穫のタイミングについて触れたところ、オガタさんから丁寧で詳しすぎるコメントを書いていただきました。ありがとうございます!!!!

「コカブは収穫の合図があるのでしょうか??」

に対する回答の中で、

カブの仲間(ダイコンでも)は「一年草」といって、花と種子が付くとそこに全エネルギーを使い、枯れていきます。次世代の種子に全てを委ねるという生き方です。

という文を書いてくださいました。実際に一年草だとか、逆に多年草だとかいう言葉は聞いたことがあり、一年草は一年で終わりの植物なんだな~というようにしか思っていなかったのですが、

『次世代の種子に全てを委ねる生き方』

と言われると、重厚感があるというか、植物が芽を出し葉を広げ花を咲かせるのは本来そのような意図があるということに改めて気づかされて、野菜を含め植物ってすごいなと感じました。

この感動、伝わっていないと思いますが(笑)

長年植物と向き合ってきたオガタさんのコメントにはやはり毎度毎度「おおお!!!」と思い所があるのです。

それではまたよろしくお願いします。

コメント

佐々木さんこんにちは

やることが無いというのも重要ですよ。大学生活は何もする必要がない時間を持てる時でもあります。それを実践するのは今しかないでしょう。

さて冒頭の写真、ネコにとっては正常運転、ごく当たり前の行動をした結果ですね。うちのネコはストレスが貯まると水入れの水を足で掻き出すという腹いせのようなことをします。

話は植物に行きますが、写真で見ると非常に緑が濃くていい感じに見えます。そして実際の測定値で葉の長さと幅が大きくなっています。この時期としては上出来だと思います。そして面白いことを考えられましたね。可食部と葉の部分のバランス、これは農業的に非常に重要な問題を含んでいます。例えば稲では食べる種子の部分と、それ以外の根やワラの部分とがありますね。全て丸ごとひっくるめての重量に対する種子の重量は稲の場合だいたい5割程度になります。これを収穫係数といって、作物ごとに違います。コムギなどは稲と同じくらいですね。大豆やゴマなどはもう少し低くなります。逆にイモ類の場合は6割を超えるほどになって効率がいいですね。

まあ、その分稲やコムギなどのイネ科植物は光合成効率が他の植物よりも高くなっています。これは葉が斜めに立っているという形態によるところが大きいのですが。

話は逸れますが、土地にどの作物を育てたらいいのか、これは究極的に農学のあらゆる分野全てを集約した結果で決まります。農業経済学的に、コストや販売価格、ブランド戦略、投入できる労働力、市場との距離を考えます。土壌学的には適した土壌性質や水分、農業土木的には機械化、植物生理学的には光合成効率や温度、作物学的には先の収穫係数や開花期、植物病理学的には害虫や病害...... 工学部にいろいろな学科があるのと同様に、農学部にもいろいろな分野があり、それぞれが進展して初めて農業も進歩します。

少し話を戻して、コカブの葉と可食部についてはだいたいパラレルになりますので、葉の元気さを重視して下さい。やはり葉の光合成量が多くなければカブの部分も大きくなりません。プロ農家は生育初期に窒素肥料を多くして葉を出させ、収穫期近くではカリ肥料に切り換えるなどというテクニックを使うのですが展開ゼミではそこまで考えることはありません。

さて年始は大寒波の予報になっています。例年なら仙台では二月の初めに-6℃くらいになるのが最低なのですが、今年は年始からそれ以上に寒くなるようです。普通なら特に防護も心配も要らないと言うところなんですが今年だけはちょっと心配な面があります。当研究室の植物も、屋外のものを建物内の明るいところに念のため移動させたほどです。なので佐々木さんが玄関に退避させたのも良いことかと思います。ただし心配するのは、あくまで緊急避難であって寒波を見極めたら直ちに戻さなければなりません。人間の見た目に明るいところでも太陽光からすれば微弱であり、植物には足りません。それともう一つ、夜間の十度以上の温度は呼吸によるエネルギー消費を増加させますので植物を消耗させてしまいます。

最後に一年草と多年草のこと、実は私の方があんまり考えていませんでした。佐々木さんに言われて「そうか、凄いな」と思ったくらいです。

もう一つ言ってしまうと一年草の場合は成長点の大半を花芽に変えてしまいます。つまり自分の個体のそれ以上の成長を放棄してしまい、次世代に託すわけです。そして種子が熟する時、植物体内の細胞器官は自己消化され、糖分などの栄養物に変えられ、種子はそれを貪欲に取り込みます。穂が実ると葉が茶色く枯れるのは、自分で自分を分解して枯れていくのです。

まあ植物の場合は生存戦略の違いで多年草という場合、そして幹という成長成果を無駄にしない木という形態もありますが。

では次の記事も上がっているようですのでそちらも見てみます。

ラボスタッフ・オガタ