【13】コカブ最後の記録(工:佐々木ひなた)

2021年1月21日 (木)

前回記事(コカブの収穫&実食)で一緒に書きたかった内容ですが、内容が盛りだくさんになってしまいそうだったので、記事を2つに分けることにしました。

今回は、先日収穫のコカブについてです。

過去を真似てみる

ここまで来てなんですが、あまり数字を使った検証というのを行ってきませんでした。

ただ葉の大きさを測るというのもつまらないし(何も測らないよりはましですが)、何かいいネタはないかなあと過去記事を見ていたところ、興味深い内容がありました。

2019年度受講生:農学部 粥川颯人さん 2019/12/06の記事の冒頭に添えられた植物のイラストに対するオガタさんのコメント

農学部的に言うと、先ずは下の葉ほど大きいのがおかしいのです。中間の葉が一番大きいものです。

とあり、

同じく2019年度:工学部 内藤さんの2019/12/14投稿の記事ではそれを検証し、見事に確認しているという...

過去や同期の記事をコメント欄までしっかり読んで疑問に思ったことは自分で確かめてみるという姿勢、すごいなあと感心しました。

かなり前にこの記事を見つけ自分もやってみたいと思っていたので、今回確かめてみることにしました。

一番大きい葉はどこ?

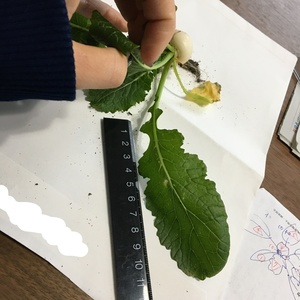

内藤さんはチンゲン菜で計測していましたが、私は収穫したコカブでやりました。

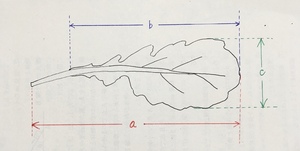

子葉は枯れてしまったので無視して、以下の図1のように

a. 葉の全長(茎を含む)

b. 葉だけの長さ

c. 葉の最大幅

を定規で計測しました。

図1. 計測の仕方

葉は外側から順番に①、②、...とナンバリングしました。

以下に結果を示します。

表1. 葉の位置と大きさの関係

図2. 葉の位置と大きさの関係

図2に示した通り、葉の長さが大きいのは③、次いで⑤の葉でした。茎の付け根から葉の先までの葉の全長と、葉だけの長さ、葉の最大幅には相関がみられました。

本葉10枚のうち、ちょうど真ん中の⑤は、最大の③にほとんど劣らずとも2番目に大きいことが分かりました。

内藤さんが示されたのと同様、コカブでも確かに一番の下の葉が大きいのではなく、中間に位置する葉が最も大きいことが分かりました。

本葉は生えてきた順番に平等に大きくなっていくわけではないことがよく分かりました。

確かに、葉がよりたくさん陽の光を浴びるということを考えると、一番下の葉を大きくしても、上に生えてきた自分の葉に重なってしまって十分に光を浴びれませんもんね。

これこそ、きっと植物の知恵ですね!

終わりに

冒頭で述べたように記事を二つに分けたら、分けたら分けたで薄い内容になってしまいました。

締め切り間近となって、連投してしまっています。すみません...。

低レベルすぎるうえに、がっつり観察日記となっていますが、最後の瞬間までどうぞよろしくお願いします。

コメント

佐々木さんこんにちは

今回はとても理系らしい報告ですね! 興味をそそります。得た結論もとても重要なものになりそうです。

最初に驚いたことは、よくまあそこまで過去の報告を見ました! これはとても偉いです!!

私のそんな文が出てくるとは思いもよりませんでした。「見つけ」とありますがそもそもページを開くことが凄いことで、興味を持って展開ゼミをやっているということを褒めてあげたいですね。

具体的な計測ポイントは三点、葉の長さ、葉柄も含めた長さ、そして葉の幅でしょうか。もちろん葉には形という要素もあり、また厚みという要素もあるでしょう。しかし別に計測ポイントを自分で選ぶことは構いません。この場合は「葉の成長を見る」という目的に合致していますから。

時間的経過を追えば完璧なのかもしれませんが、「一瞬を切り取った」データであっても実にいろいろな情報をもたらしてくれます。

しかしまあ本当にきれいなプレゼン、というかコンピュータースキルには感動しました。実は私はそれができないのです。

数字は本文にあるのでコメントしません。そこから読み取ったことも特に問題ありません。

あえて言えば、もうちょっと結果の読み取りが深ければな、とは思いました。「相関がみられました」これは確かにそうです。論文中にもそう書くでしょう。しかしこれはグラフを見れば分かる情報でもあります。論文だったらもう一歩踏み込んで、「これはすなわち葉柄の伸長と葉の伸長が並行し、その比は保たれることを示す」と結果に書くべきことです。そして考察で「葉柄の伸長と葉の伸長とは別の調節ではないことが示唆された」とでもするでしょうか。

ちなみに結果とは得られた情報のことであり、その見方、加工までも含まれます。考察とは結果を基にしたスキームを言います。これはかなり違うことですので、四年生になって卒論を書く時に思い出して下さい。どうでもいい個人事なんですが、つい3日前に私の娘が卒論を提出したそうです。うう、どんな間抜けなことを書いたのやら......

話は戻って今回の結果ですが、なるほど10枚の6番目くらいの葉が(サンプルを多くして平均カーブを出せば、そのくらいがマックスか)大きいんですね。つまりこの実験の場合に限り、葉が時間と共に成長する、葉の縦横比は変わらないということですか。葉の光合成量は面積で出るものでしょうから面積との関連も面白そうです。そして最大の関心事は葉の大きさの成長マックスというものが存在することです。それは発芽からしばらくは強い縛りになっているが、急速に失われていることですね。遺伝的な最大大きさ制御があるようです。

本文の最終考察、葉の影ということですね。これは植物が合理的に戦略を持っているとすると考えられることです。まあ実際は皆がよーいどんではなく、群落中で成長するものであり、その種々の条件下で最大有利になる結果として葉の制御をしているものと考えられます。

では次の報告も拝見します。

ラボスタッフ・オガタ