第8回 中間報告 Reader-friendly,Plants-friendly(経:佐藤暢輝)

2021年11月22日 (月)

第8回 中間報告 Reader-friendly,Plants-friendly

皆さんこんにちは!

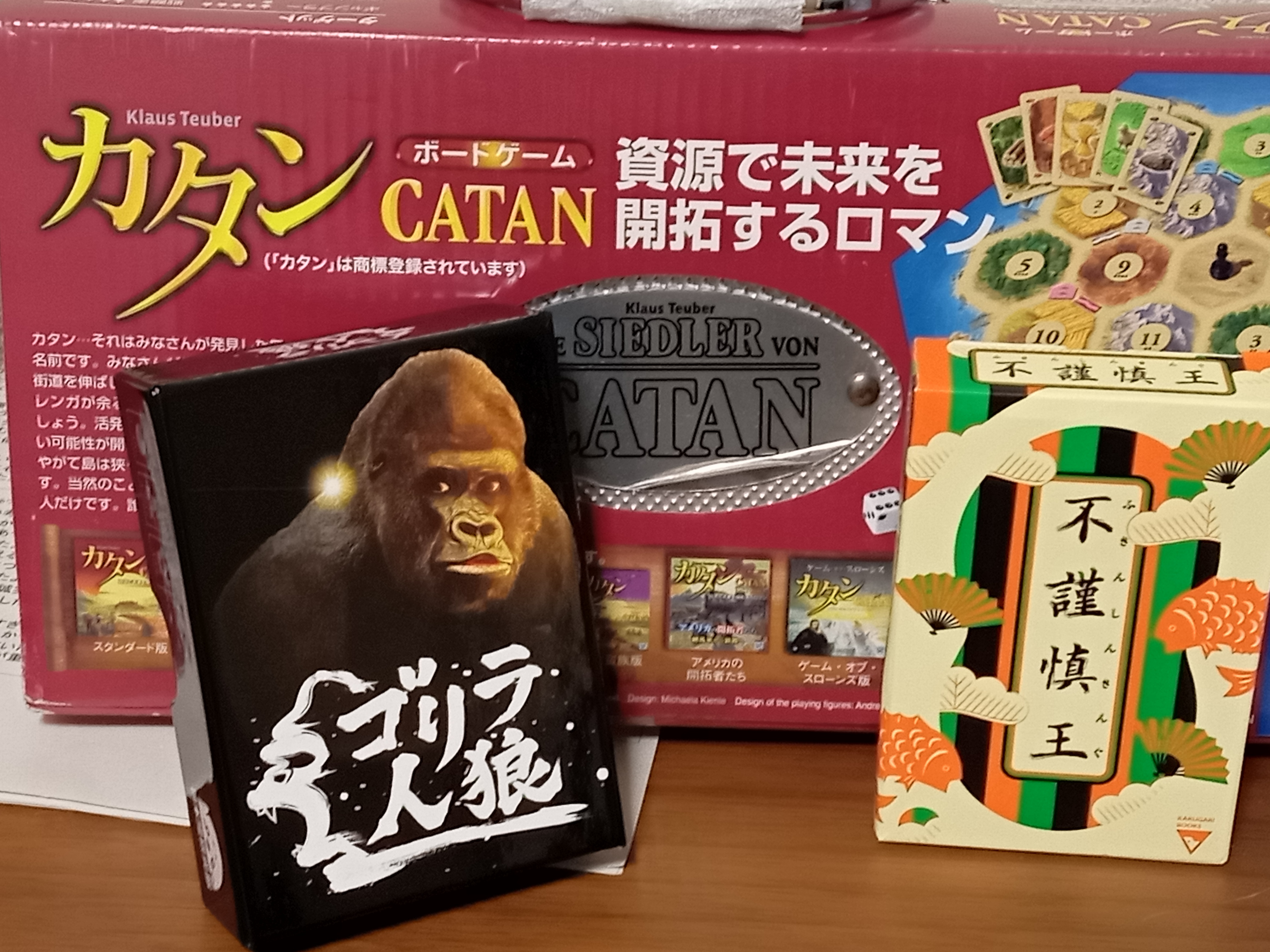

今回は中間報告ですね。表紙の写真はボードゲームです!!

ボードゲームに最近はまってます!!進化が止まらず、真剣に夢中になれるものから、馬鹿らしく笑って絆を深められるものまで多種多様です。奥深いです。今あるのは、3つですがどんどん増やしていきたいと思います。

1,植物の生命力と成長力に感服

はい。一番驚いたことに、①植物の生命力②植物の成長力とあり、一番が二つあるやん!と思った方もいるかもしれません。ただ、植物の力強さと言う点では一緒だと考えています。また、ありきたりだなと思った方もいるやもしれません。ただ、植物は動けないし、柔軟性も少ないから弱そう/手がかかるだろうと考えていた私にとっては一番の驚きはそこでした。

植物の生命力の強さ

これはブロッコリー事件ですね。真ん中に植え替えようとして、失敗。根をさらけ出してしまった事件。

・やってしまった!第4回記事 ブロッコリー(10月18日 15日経過)

数日後には回復。 ブロッコリー(10月23日 20日経過)

今では、もっと大きくなっています。(11月13日 43日経過)

根をさらけ出してしまったブロッコリー。人目線で言うと社会的非難にさらされた人間。自分なら耐えられるかどうか。負けられない!

植物の成長力

二十日大根(10月26日 23日経過) 二十日大根(11月12日 42日経過)

これは、渡辺先生のコメントで気づいたのですが、新しい葉が数日おきに生えること。人間で例えたら数日で、一個様々な資格を取得する人。目を離してたいた隙に、伸びていたこと。成長のすごさにびっくりしました。負けられない!

2,Reader-friendly

テクニック①画像に書き込む

これはいずれやりたいと思っていた方法です。これは山田さんの記事を見ていつかやりたいと思っていました。中間報告(すぐ上の内容)でちょっとできたので良かったです。これからもやっていきたいです。

テクニック②日付を書き込む:

これは第4回の渡辺先生のコメントから気づいたことです。

日付を書くと、時系列や、日にちごとの比較が自分だけでなく読者にもわかりやすくなる。これが上手くいった記事は、第7回です。

加えて、栽培日から何日経過したかを書いておくと、日付を確認するために最初の記事や、スマホのアルバムを遡る必要がなくなるのでおすすめです。

テクニック③観察の着眼点(小島さんの記事)

これはテクニックというか、観察の仕方なんですが、植物のどこを観察すれば良いか考えてたときの自分に着眼点という意味で、とても参考になりました。草丈、茎の太さ、葉の大きさなど小島さんがいろいろ試した結果が載ってるので、ためになると思います。

自分は、葉っぱの長さ/大きさをこれを見た影響か測るようになりました。

(ブロッコリー 11月11日 41日経過)

小まとめ Reader-friendlyにつきるということ

いろいろなテクニックを紹介してきましたが

これらは、全て読者に楽しんでもらうための技術だと思います。なのでこれからも工夫できるように頑張りたいです

3,渡辺先生に学んだ徒長対策とみんなから学んだ水をあげすぎないこと

はい。3節は、栽培をするうえで参考になった記事についてです。

土寄せ=徒長対策

一番は、徒長対策が勉強になりました。(第4回の1章と渡辺先生のコメントから)。

結論から言うと徒長対策には土寄せが効果的です。土寄せとは茎が伸びすぎた植物に対し、土を上からかぶせて茎事埋めてしまうことです

この授業の形式は秋/冬に野菜を育てるものなので、寒さや日照不足による徒長とは、切っても切り離せないと思います。

早めに徒長の対策について知れたのは、やさいを育てるうえで凄くためになりました。

水のあげすぎ注意

あとは、水をあげすぎないことがやさいを育てる上ではかなり重要なものになってくると思います。土が完全に乾ききってから水をあげることを意識しましょう。

もし、基準が分からないのであれば、第7回で紹介したSUSTEE サスティー(サスティ)|水やりチェッカーで植物を枯らさないがおすすめです。

4,情報の伝えづらさがこの授業のメリット/デメリット

はい。ブログでのやりとりと植物栽培が授業内容という一風変わったこの授業です。

ほとんど全て(メールのやりとり以外)ブログで先生または、読者の方とやりとりするのですが、丁寧に工夫しなければ伝わりません。この授業の最大のメリットが読み手に内容を分かってもらう、楽しんでもらう工夫の仕方と心構えを学ばせてくれるところだと思います。

また、ブログの更新など生徒の自主性を重んじてくれる授業なので、いつまでにブログを書くか計画を立てたり、期日までに行おうとする計画性が身につく事もメリットとだと考えてます。

デメリットですが、文章を読み間違え、授業の指示を受講生が誤って受け取り、間違ったことをする可能性があることがデメリットだと思います。

ただ、受動的な生徒や面倒くさがりな生徒(授業開始の自分)には、尻をたたいてあげないと定期的な記事の更新や、工夫が見られないかもなあと思いました。

5,今まで通り計画的に、これまで以上にフレンドリーに

今後の展望ですが、計画的に記事を書きたいです。焦って適当になることのないようにしていきたいと思います。

そして内容としましては、Reader friendlyな記事を書いていきたいと思います。

また、人間的な成長として目指すのは、第6回渡辺先生のコメントで言われた取捨選択を、日常生活でも、記事を書くうえでも行っていきたいと考えてます。自分にとって何が大事かを見極めていきたいと考えています。

あと、そろそろ実食回についても書いていきたいです。二十日大根食べてみました。

長くなってしまいましたが、中間報告以上です。お読みいただきありがとうございました。

次回の更新もお楽しみに(2600字)

コメント

経済学部・佐藤さん

今の学生さんはボードゲームが流行りなのでしょうか。渡辺が学生の頃は麻雀でした。渡辺が学生の頃、コロナ禍だったら、と考えるとどうやって時間を潰していたのかと、頭を抱えます。中間報告は読みやすいタッチの文章ですね。写真を効果的に使ってというのも、分かりやすい要因かもしれないですね。これからも心がけて下さい。植物は動けないからこそ、柔軟性があると考えて見て下さい。柔軟性がなければ、環境に適応できないですから。

ブロッコリーの生長の具合を時系列で並べているのがよいと思います。今回は中間発表でしたが、この講義に限らず、別の軸をつくって通常とは異なる角度から見るということ、大事なことだと思います。今まで気がつかないことに気がつくと思いますので。後半戦の展開ゼミでも、是非、そんなことを考えて見て下さい。

習うより慣れよ、という言葉の通り、同じ展開ゼミをやっている受講生の記事は見るわけです。この技術は使った方が分かりやすいと思ったら、是非自分でもやってみることだと思います。読み手を意識した文章作成術をこの講義から是非習得して下さい。他の講義でのレポートなどにも活かされると思いますので。今年の10月は平年よりも寒かったこともあり、初期生育には皆さん苦労されたように思います。それでもここまで生育できているのは、こちらからのコメントもありましたが、他の受講生の様子を観察して、自分なりのやり方を見つけることができたからだと思います。

文章を工夫しないと伝わらない、確かにこの講義のnegativeなところからもしれないですが、逆をいえば、そうした工夫をすることで、自分に欠けている文章力を養成できるともいえるのではないでしょうか。また、大学の講義は一般的に自分で何かをしようとしないといけないような構造になっていると思います。これは大学だけでなく、社会に出ても同じです。この講義を通じて、自分で計画性を持って行動することを身につけて下さい。後半戦の展開ゼミも楽しみにしております。

わたなべしるす

※マークしたところは同じ部分です。

※マークしたところは同じ部分です。