せや!ダイコン育てよ スプラウト編(農:武田 壮司)

2024年11月20日 (水)

こんにちは 武田です

先週は家庭の都合で少しバタバタしており、学校も少しお休みさせていただいておりました。ようやく落ち着いてきたので記事の作成を再開していこうと思います。写真は最寄駅の待合室です。雰囲気が良かったので

早速本題ですが今回からタイトルにもある通り、スプラウトを始めていこうと思います。ミックスの方は今週から収穫していきひと段落つくということで、入れ替わりとしてカイワレダイコンのスプラウトを作っていきます。ミックスの収穫の様子の方は今週2本目の記事に書いていこうと思います。

スプラウト作成の様子

さて、先にも述べた通り今回育てていくのはカイワレダイコンです。

カイワレダイコンのスプラウト栽培は20~25度が適温で、始めは遮光した状態で育てて、8cmほどの長さになった頃から当てる光を徐々に強めていき、12cmほどで収穫します。栽培から1〜2週間ほどで収穫ができるところまで成長するそうです。ピリッとした辛味が特徴でサラダや丼の彩りとして料理に使用するといいらしい。収穫が楽しみです

準備したものは以下の通りになります。

① アルミホイル(遮光用)

② プラスチックカップ

③ スポンジ

④ 霧吹き

⑤ カイワレダイコンの種

手順

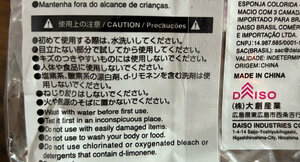

⒈ まずスポンジをプラスチックカップの大きさに合うように切り、40〜45度のお湯で一度よく洗います。買ったばかりのスポンジには水を弾く油がついているそうで、この操作をしないと発育に影響が出るとのこと。実際に購入したスポンジのパッケージの注意事項にも記載されていました。

⒉ スポンジが軽く湿っている程度にまで乾いたら、プラスチックカップにスポンジをセットします。横から見た高さは写真の通りで、測ったところ1.5cmでした。スポンジの高さについては湿り気を保持するために水を蓄えられるようにと少し高めに自分で設定したもので、ティッシュでの栽培が可能なことから今思えば少し低めでも大丈夫だったかなとも思います。

⒊ 種を重ならないよう散らすようにして播きます。今回選んだスポンジは、表面に凹凸があるもので、それに沿うように1〜3粒ずつ播きます。(この時の部屋の温度は23度でした。)その後底に少し水が溜まるように霧吹きで水をかけます。

⒋ アルミホイルを全体に光を遮るようにして巻きます。この時口の部分に数箇所穴 を開け、発芽に必要な酸素の通り道を作っておきます。

調べたところカイワレダイコンの種は嫌光性種子であり2本目の発芽編の記事のコメントにもある通り暗所でないと発芽しにくいため遮光を行う必要があるのでしょう。それにしても、この性質には土にしっかりと埋まっているかを確認するためという側面があるのに実際に発芽してみると土が全くない状況だった時のカイワレダイコンの気持ちはどんなものでしょうか。

これから

発芽後は暗所から出し、カーテン越しの光が当たる位置に移動すると良いとありました。日光は成長に必要ではありますが、茎に長さを出す徒長を目的にカーテン越しの弱い光が適当とのこと。

また、水やりは欠かさずに常に湿った程度に保っていきます。気温的に常に適温というわけにはいきませんが、家にいる時はなるべく適温になるように温度調整を心がけます。

スプラウトは初めてのことなので情報収集は欠かさずにやっていこうと思います。

次回はミックスの収穫の記事を書きます。

コメント

武田さんこんにちは

最寄り駅の待合所、いい感じです。というか駅、線路、電車、そういう関係のものは何かしら人間を魅き付けるものがあります。もちろんそれが重度になれば鉄道ヲタになるわけですが...... それで結局どこに魅力があるのかというと、答えはなかなか難しいのですが、一つには「移動、そして旅行」がすなわち「別世界へ誘う」ものとして、意識してもしなくても感じられるせいではないでしょうか。人間には、現状に留まりたい欲求と全く違うところに行きたい欲求と、どちらもあるものですから。

はてさて、本題のスプラウト栽培について......

のっけからで済みませんが、高確率で失敗すると予想します。

非常に褒められるべきところが幾つもあります。用具の提示写真が先ずいいですね。これほどきっちり用具を並べた写真は歴代受講生でもなかなかいません。次にスポンジのことを調べて「表面処理によって水を弾く」可能性を考えて洗ったのもいいことです。保水がうまくいかなければ、必然的に根が入っていかないことにつながりかねません。そのスポンジの厚みを考慮したことも、またアルミホイルで遮光する際にわずか空気孔を開けたのも、良い方向性だと思います。

ただし...... 肝心の要素に不安があります。

最大のポイントは、遮光について「適度に」なんていうことをしてはならず、「完全に」遮光しなくてはなりません。カーテン越しというあまり基準にならないものではなく、完全遮光の方がずっと成功の確率が高くなります。嫌光種子かどうかには関係なく......

光には「生育のためのエネルギーとしての光」と、「環境条件を知る情報としての光」と、二つの面があります。この二つは全く意味が違います。そしてカイワレ栽培において必要なのは通常の徒長ではなく、最大限の徒長ですから、「情報としての光」まできっちり防ぐ必要があります。そして植物が光情報を検知するのはけっこうわずかな光でも可能ですから、人間の目で薄暗い、といった程度では遮光になりません。

そして最大限徒長させ、種子に貯えた栄養分を使い切ったあたりで(だいたい12㎝も伸びたあたりで)一気に強光に当てて緑化(光の情報によって葉緑体を製造するスイッチを入れる)させるのがいいのです。半端な遮光では伸びがゆっくりになってしまうので収穫物も短く、そして硬く、また収穫時期が分かり難いために時期を逃して枯死したりします。

もう一つ水やりは適度、それはその通りですがスポンジでは判別しにくいかもしれません。発芽までは種子が水に触る程度、そしてある程度根が張ってくればスポンジの半分の厚さくらいに水位が保たれればいいのですが...... スポンジの撥水性が洗ったくらいで除去されたか不安があり、よく見極めて下さい。ちなみに歴代受講生は大半が下敷きにティッシュあるいはキッチンペーパーを使います。これが一番水管理が楽です。なぜなら毛細管現象によって、種子の完全な乾燥があまり無いからです。次に多いパターンは下敷き無し、ですね。スポンジは少数派のような気がします。敢えて言えばスポンジの利点は「雑菌の混入が比較的少ないこと」と、「水替えが楽なこと」が挙げられます。

最後に種子の密度です。市販のカイワレダイコンを見ればすぐ分かるのですが、各株が押し合いへし合い、満員電車状態です。これでなくてはいまくいきません。徒長によって元々弱いのですから、満員でなければ全部が真っすぐ上へ行けません。もちろん植物は重力検知で上へ伸びるものですが、それでも上へ立ち上がれない株が出てきます。結果、高さが不ぞろいなカイワレになります。歴代受講生の失敗の大半は種子密度が低すぎるためです。

まあ今回はスタートを切っていますので、これで行きましょう。温度管理について、23℃もあれば上々です。低すぎても栽培期間が長すぎて腐敗しますし、高すぎても雑菌増殖が盛んになり腐敗します。植物は発芽の際に周囲へ有機物を「わざと撒き散らす」ので、スプラウトは腐敗しやすいですから。

ともあれ随時状態を報告下さい。そしてこちらが妙だな、と思ったのは、「自分で調べたこと」というのが、あまりソースが良くない気がします。過去記事(反面教師も併せて)やコメントを参考にして下さい。決してネット情報のような、敢えていえばゴミ情報を信用してはいけません。上のランクでも皆が見ているものでも、ネットにあるのはほとんどゴミだと思って構いません。これは自分が「本当に詳しくて」「真実を知っている」方面についてのネット情報を目の当たりにすればすぐ分かることです。

ではまた、中間報告、そしてレギュラー投稿(ミックスについてでしょうか)もお待ちしています!

これは北仙台にある整骨院...... 営業時間が12時から20時まで、見事に午後だ!

ラボスタッフ・オガタ