その7 発芽から実食まで(ブロッコリースプラウト)(医:金濱 央子)

2024年12月 2日 (月)

こんにちは!中間発表で週1投稿を続けたいと言っておきながら初っ端から遅れてしまいました。中間テストやレポート、独検受験などと締め切りに追われた1週間でした。言い訳ですね...。先週末は祖父の卒寿祝いがあったので盛岡に帰省しました。写真はその時に食べたケーキです。お祝いの会で出てきた料理にカブのお吸い物のようなものがあったのですがカブがとても甘くておいしかったのでこんな風に美味しいカブになったらいいなと思いました。家族にこの授業のことを話したら面白い授業があるんだね~と驚いていました。そしてなぜかこの記事の存在がばれて私の目の前で親戚一同に読まれるというなんとも言えない状況になりました。今後も読まれるであろうことを考えると変なことは書けませんね...。

今回は「番外編~ブロッコリースプラウトの一生~」でお送りします!

目次

1.成長

2.緑化

3.比較&実食

4.反省

1.成長

11/11 23:28

種まきをしました。キッチンペーパーを折りたたんでプラカップの底に敷き、ブロッコリースプラウトの種を底が8割くらい見えない程度に置きました。種が水没しない程度に水を霧吹きであげました。完全に遮光できるところを考えた結果、台所のシンク下のスペースに置くことにしました。スマホアプリで照量を測ったところ0ラクスだったので遮光はできていると確認できます。

11/14 7:58

やっと発芽しました。表面に近いところの個体の発芽が多い気がするので空気に触れた方が発芽しやすいのだと考えました。

11/18 8:10

一番成長が速いものだと約3㎝まで伸びました。昨年度受講生の柳澤さんを参考にカップに高さを書いて測りやすくしました。不器用なのでカップにかいた文字がよれよれになりましたが大目に見ます。

11/26 6:29

帰省中に水をあげられなかったのですが完全には乾いていなかったので良かったです。長いもので9.5㎝くらいまで成長していました。まだ発芽してないものも多く、密度が小さいのが気がかりです。

11/30 8:32

ついに長いものでカップを超えて12㎝くらいまで伸びました。平均的には8~9㎝になったと思うのでここで緑化に移ります。

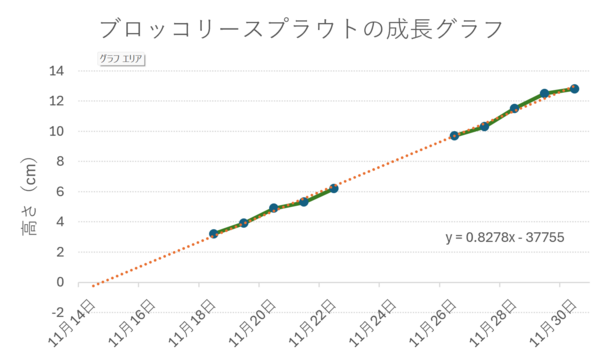

発芽が始まった日からの成長をグラフにまとめてみました。最初の数日は計測していなくて、また途中で帰省した期間もデータはないのですが、直線的増加になっていることが分かりました。近似直線からの大きなずれもなく、ここまで綺麗に1次関数的に増加しているのかと感動しました。

発芽が始まった日からの成長をグラフにまとめてみました。最初の数日は計測していなくて、また途中で帰省した期間もデータはないのですが、直線的増加になっていることが分かりました。近似直線からの大きなずれもなく、ここまで綺麗に1次関数的に増加しているのかと感動しました。

2.緑化

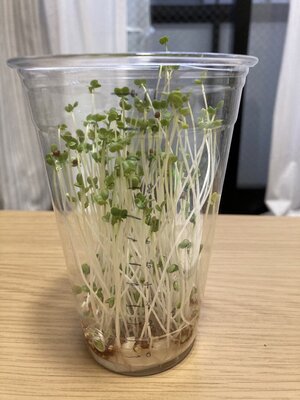

日光が当たりやすいところにおいて緑化させました。一日経過後に観察したところもう少し濃い緑になるだろうと思い、計32時間室内に置きました。緑化後の写真がこちらです。

12/1 16:16

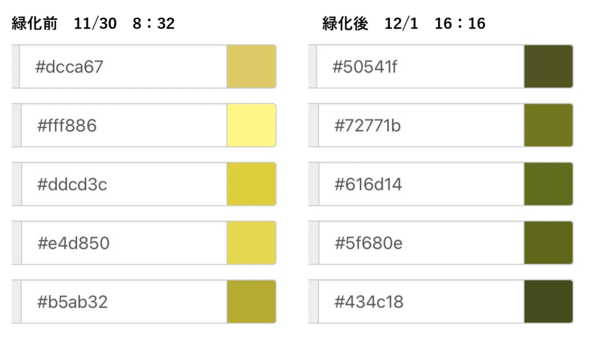

目視でも色の変化は顕著ですが、より客観的に見るためにこちらのサイトを使って緑化前と緑化後の子葉の色を抽出しました。写真の撮り方によって実際の明度・彩度とは異なりますが、白や黄色に近い緑から黒に近い緑に変化したことが見て取れます。ちなみに色の変化を見てみたいと思いタイムラプスを撮ってみましたが逆光でほとんどわからなかったです...。

目視でも色の変化は顕著ですが、より客観的に見るためにこちらのサイトを使って緑化前と緑化後の子葉の色を抽出しました。写真の撮り方によって実際の明度・彩度とは異なりますが、白や黄色に近い緑から黒に近い緑に変化したことが見て取れます。ちなみに色の変化を見てみたいと思いタイムラプスを撮ってみましたが逆光でほとんどわからなかったです...。

3.比較&実食

高さの比較 密度の比較

密度の比較

市販のブロッコリースプラウトを買ってきて比較しました。高さを比較したところ、市販のものの方が低かったです。スーパーで買い物をしていて気づいたのですが、私は豆苗をイメージしていたみたいでブロッコリースプラウトはあまり高さがないようです。密度は市販の方の圧勝でした。播いた種が仮にすべて成長したとしてもここまでの密度にならなかったと思うので次やるときはもっと多く播こうと思いました。色も市販の物の方が圧倒的な緑で彩度が高いです。

次に実食の食レポに移ります。緑化中に温かい室内に置いていたのでキッチンペーパーから若干の異臭がしました...。なので根本は多めに切って食べました。まずはそのまま食べてみると意外と辛みはなく爽やかな味がしました。市販のものを食べてみると今回育てたやつよりも味が濃かったです。The青菜みたいな苦味も少し感じました。

そして梅おかかとスプラウトのおむすびを作ってみました!梅の酸味との相乗効果でさっぱりしていて美味しかったです。若干の辛みとシャキシャキ食感がいい味を出していました。ですが正直あまりブロッコリースプラウトの味は感じなかったです。香りや食感、風味は楽しめました。この授業で初めて自分で作ったものを食べれたのがうれしかったです!

4.反省

今回の課題点として発芽率が低かったことが挙げられます。最大の原因は空気に触れにくい環境だったのではないかと考えます。まず底が丸であるのに対してキッチンペーパーは四角にたたんだものを敷いたので余った部分がよってしまって水がたまる部分が出来てしまいました。加えて水やりが適当すぎて水没してしまう種もあったと思います。また他の原因として温度が低かったことも挙げられます。こちらのサイトによると最適温度は20~25℃らしいので台所の寒い環境ではなく室内におけばよかったと思いました。後から調べるのではなく事前に調べてからやるべきでした。また収穫まで2週間と長くかかったのも温度の低さが原因だと思われます。

今回の反省を生かして第二弾も始めていきます。次は「すぐり菜大根との比較」、「温度が高いと成長グラフの傾きが大きくなるのではないか」という仮説検証をテーマに栽培していきたいと思います。

(2184字)

コメント

金濱さんこんにちは

さて冒頭から面白いワードがありますね! 先ずは独検とな!? 英検でなくて独検というところが素晴らしい! たいていの人は独語が好き(論理的だし音素数少ないしイレギュラーも少ないし......第一カッコイイ!)なんですが、検定まで受けるのは尋常ではありません。いや大したものです。

そして卒寿のお祝い、なんだかいいですね。私はよく老人保健施設に歯科医として赴くのですが、こういう「良い感じに過ごす」例の方が少ないのを見ているので......しみじみ良いと思います。

また親戚一同に投稿記事を読まれるとな!? まあ投稿自体はアーカイブ的に残されて、次年度以降の受講生に読まれるわけですが、また身内親戚に読まれるとなると意味合いが変わりますね。普通に描けばいいんですが、なんだか気合いが必要なような......

ここから内容に入りますが、ブロッコリースプラウトの「始まりから終わりまで」となっています。この講義の趣旨は、栽培上のハードルを双方向的に乗り越える、というところにあるわけですが、この投稿のように中途半端ではなく一気に全て書き切ってしまうと、それはそれで読み易いものです。そして成功で終わっていますし。

栽培に当たっての準備、そして播種、遮光、温度・水管理、緑化、いずれも最高とは言えませんが、充分及第点です。

発芽率が低かったとのこと、投稿の考察中にある通り、下敷きの凹凸によるものかもしれません。通常9割以上、というか発芽しない方がレアになるのが慣例ですから。しかし、発芽しない種子が腐敗して他に伝搬することなく、いや伝搬の直前だったのでしょうか、とにかく収穫できたのは良いことです。

温度や播種密度についての考察もその通りですね。一つ、敢えて難をいえば、ブロッコリースプラウトの市販品を見てから始めたら違ったかもしれませんね。スーパーには普通に置いていますから。最も異なってしまったのは最終高さで、市販のものはもちろん商品としてマックスを目指して作られますから、種子の貯えてあるエネルギーでは、若干のゆとりを持たせているだろうことを加味しても市販品の高さで限界に近いでしょう。今回エネルギーを使い切って枯死しなかったのは幸いです。最後の緑化で子葉が小さく、また色も市販品ほど濃くならなかったのもエネルギーが残り少なかったのかもしれません。

さあここから褒めるべきポイント、何といっても成長のグラフ化、そして緑化の色見本比較ですね!

伸びをグラフ化することで見えてくるものがあります。もちろん投稿中にある「一次関数的」というのも、グラフでは一目瞭然です。何度も計測し、入力し、そして補助線まで引いている賜物です。さてここから、一次関数的というものを手掛かりにして考えていきましょう。植物の成長は「成長点での細胞分裂、すなわち細胞数の増加」と「細胞自体の伸長」の二つの要因があります。動物細胞は細胞分化の側面が大きく、逆に細胞の伸長はそれほど無いのですが、植物ではわずか違います。

計測した成長が一次関数的ならば、「細胞分裂が一定間隔でありかつ細胞伸長がほぼ無い」のか、「細胞分裂がほぼ無く、細胞伸長が一定である」のか、どちらかの可能性が高くなります。よく考えてみましょう。もしどちらもあれば一次関数ではなく、二次関数に近くなるでしょうから。まあ結論からすると、この場合は成長は細胞伸長によるもの、となります。徒長の本質は、光を求めるための、過度の細胞伸長ということです(植物ホルモン・オーキシンの役割とかプロトンポンプとか細胞壁セルロースなどの話は、割愛しますが)。ともあれ、このグラフ一つを作ることで考えられる幅が広がる、ということです。

色見本化も、過去の受講生の例では本当にレアなことで、よくやったと褒めてあげたいですね。科学で重要な「客観化」ができると意味合いが一気に深くなります。

最後の実食で、市販品のような濃さはないが、風味を充分確認できたこと、目的を達成できました。

また今後の投稿でいろんなことがありそうで......お待ちしております。

ケーキつながりということで、この写真は私が娘の誕生日のため、作った二段ケーキ!

シフォンケーキ枠を二個使い、バナナシフォンと紅茶シフォンを作って重ねる! デコレーションは娘担当。

出来上がりはクッソ高くてウェディングケーキかバベルの塔(見たこと無いが)か、という感じ。ちなみに材料費は安いです(シフォンはバターではなくサラダ油を使うのでほぼ卵の値段)。

ラボスタッフ・オガタ