第9回:根っておもしろい〈ミックス収穫 2回目〉(教:三浦 佳織)

2024年12月 1日 (日)

こんにちは!

とうとう12月ですね...!

冒頭の写真はパソコンのGoogle Colaboratoryの画面です。Google Colabでは画面上に犬・猫・カニを歩かせることが出来ます。(初めて知ったときは何だこれと驚きました)画面上をてくてく横断するのがとてもかわいく、プログラムをにらんで頭を使って疲れた時に見ると癒されます。そして、12月になったからなのか犬とカニがサンタの帽子や手袋を身に着け始めました!(なぜか、ネコだけはずっと見ていても何も身に着けません)こういう意外なところでも12月の訪れを感じました笑。

ではこの辺で本題へ~

今回はミックスの収穫 2回目です!

先週の記事ではカイワレダイコンについて書くと予告したのですが、結局カイワレダイコン栽培を始めるのが今日になってしまいあまり書くことがないので延期します、すみません。

目次

-

ミックス(べじりーず)の収穫&観察 2回目

- ミックス(べじりーず)を実食! 2回目

- 終わりに

1.ミックス(べじりーず)の収穫&観察 2回目

【播種から57日】12/1(日)16:33(気温9.4℃,湿度61%)

1回目の収穫をした後は、水やりをするくらいであまりミックスのことを気にかけていませんでした。いつ収穫しようかな~とのんきに放っておいたのですが、(べじりーずほんとにごめん)葉の色が黄色くなってきている個体が出てきたので収穫しました。

カブ4株、ダイコン1株、キャベツ2株を収穫できました。

前回1度に収穫しなかったのは、それぞれの野菜がもう少し成長したらどのような見た目になるのかを見たかったからなので、ここからはそれぞれの野菜ごとに第1回の収穫時との比較も入れながら観察をしていきます。

〈カブ〉

カブについては、先週の記事でもう1つの植木鉢で育てている方の間引き株の観察をしたので、今回は違うことをしてみようと思いました。

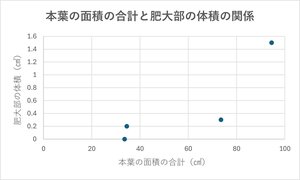

そこで、「本葉の成長度合いが大きいほど胚軸の肥大も進んでいるのではないか」と思い、それらの関係性を見ることにしました。

本葉の成長度合いは、「葉の成長をどのように計測するか」に関するオガタさんのコメントを参考にして、1株についている全ての本葉の面積の合計で表しました。

胚軸の肥大度合いは、肥大部分を楕円体と考えてその体積を求めることで表しました。

小数第二位以下は四捨五入しています。

④の肥大部の体積については、肥大部が無かったので0としました。

以下が①~④それぞれの 本葉の面積の合計・肥大部の体積 です。

| ① | ② | ③ | ④ | |

| 本葉の面積の合計(㎠) | 94.5 | 73.5 | 34.5 | 33.6 |

| 肥大部の体積(㎤) | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0 |

この散布図から、本葉の面積の合計と肥大部の体積には正の相関があり、「本葉の成長度合いが大きいほど胚軸の肥大も進んでいる」という予想は正しいといえるのではないかと考えました。

〈ダイコン〉

次はダイコンの観察です。

他の野菜と違って土から抜こうとしても簡単には抜けず、根の張りの強さを感じました。あまりにも抜けないので植木鉢から土ごと取り出してみました。

過去の記事で植木鉢から土ごと取り出した写真を見たことがあったのでこのようになっているのは知っていましたが、やはり自分の目で見るとこんなにびっしりと根が張り巡らされているのかと驚きました。特に表面の根の張りが強くて、

↓真ん中の土をくりぬいても立つし、 ↓このように持つことも出来て、布みたいだと感じました。

↓このように持つことも出来て、布みたいだと感じました。

ダイコンを収穫するために土ごと取り出しましたが、思わず根の方に感動してしまいました笑。

さて本命のダイコンに戻ります。

主根の長さは約14㎝でした。また、茎の割れ目から白い根が出てきていることが分かりました。

↓葉脈の延長上の茎と胚軸の角度がほぼ直角なのが、ダイコン特有だと思いました。

↓茎の表面や側面には紫色が見られるのに、裏面の中心寄りの箇所では紫色が見られず緑色のままなのが不思議だと思いました。光が当たりにくい箇所ではアントシアニンが合成される必要性が低いからかと予想しました。

〈キャベツ〉

最後にキャベツの観察です。

2週間前に収穫した時よりも、茎や葉の紫色が濃くなっていました。前回の収穫時にはこの紫がアントシアニンによるものだという予想まではしましたが、今回はなぜアントシアニンが合成されるのかを調べました。これを読んで、アントシアニンは温度ストレス、無機養分の欠乏・過剰など様々な要因によって合成されるため、原因を特定することは難しいと思いました。ただ、ここ2週間で気温が低下したことや、ミックスを長期間育ててきて土壌中の無機養分が減少したことが関係あるのだろうと予想しました。

2.ミックス(べじりーず)を実食! 2回目

今回は煮ようということで、コンソメスープにして食べました。それぞれの野菜の味を意識せず食べてしまいましたが、コンソメに入れたことで苦味をそれほど感じずおいしく食べる事が出来ました。キャベツは少し筋っぽかったです。

久しぶりにコンソメスープを飲んで、お湯に粉末を入れるだけでおいしくなるコンソメがすごいと思いました笑。簡単においしくなるし温まるので、これからの冬にいいかも。

3.終わりに

これでミックスは終了です。

渡辺先生のコメントに合った「誰も挑戦したことがないようなこと」、難しいと思いますが面白そうだしやりがいも強く持てそうなので、これから頑張りたいです。

コメント

三浦さんこんにちは

いやなかなかパソコンの方も洒落ていますね。そういった工夫で、人をリフレッシュさせるというか......

まあどうでもいい話ですが、今から二十年前くらいに、一つの特許申請書を書いたことがあります。それは「関西弁を使うインターネット決済」なる題名のもので...... つまり「勉強しなはれ」とか買い手が打ち込むと、ネットショップ側が「あんさんもう勘弁してーな」などと返し、そのやり取りのボケとツッコミの上手さで値段を決めるという、トンデモシステム...... 自分でも面白いかな、と思ったんですが、やや馬鹿馬鹿しいかと思い返し、結局特許申請はしませんでした。未だにそういうネットショップモールは出現しませんので、特許取得しとけばよかったでしょうか?

はてさて今回投稿の本題はミックスの最後の収穫ですね!

葉が枯れてきましたので、今の時期に収穫するのは適切だと思います。このように下葉が枯れるのは主に気温の低下が原因でしょう。環境の悪化を察知すると植物は下葉を自己消化し、それによって得られた栄養分を成長点付近の中心部、あるいは根の栄養貯蔵庫に送ろうとする自然な流れです。それに加え、今回根が鉢に大量に回ってきたことを観察した通り、根の方がこの植木鉢の大きさでは限界だったのかもしれません。

ともあれ葉が枯れてくると収穫物も減りますし、また食味が悪くなります。最後のコンソメスープに入れられて良かったですね。

さて話を戻し、各収穫物についてです。

カブはしっかり肥大が始まっていて、サラダ用というかもうカブですね。そして体積を求めたとは! この計算を行った受講生は今までいません。いや凄い...... 葉についても、株ごとに面積を積算とは...... かなりの手間だったのではないでしょうか。農学部などでは「葉面積計」なる道具があり、葉を入れるだけで面積が出せるものですが、この場合そういう道具を使わずひたすら計算ですから......

おまけに得られたカブ体積と葉面積の相関とは! もちろん仮説も順当な考えで、精度はともかく結果も得られました。「成長度合いとカブの肥大」これだけでも充分面白いもので、ある程度の大きさでないとカブの肥大が無さそうです。しかし、そのことだけではなく、もう一つの知見があります。それは「葉という光合成のリソース提供」と「カブという光合成のシンク(貯蔵庫)」の関係というもので、難しくは割愛しますが、園芸学的には面白いものです。

さてダイコンもまた根がするする伸びて、ミニチュアダイコンのようになりましたね。そして驚くべきは根の量! ここまで来ると、新しく根が伸びる余地が無さそうで、そして水分などを吸収するのは「新しく伸びる根の先端付近に限られる」ため、限界に近そうです。というか、植物は根が伸びられないと知ると、自動的に葉や茎の成長を自ら抑えるものです。盆栽はそれを狙ってわざと小さい鉢に植えている日本独自の鑑賞法です。

もう一つ、根が鉢の周囲に多く、中心部は比較的スカスカです。これも普通のことであり、だからこそ花鉢では「植え替え」をします。最初から大きな鉢に植えると、根が周りばっかりに多くなるので無駄なんですね。小さい鉢から育て、成長に応じて大きな鉢にしていくのが有効です。尤も、そればかりが植え替えの意義ではなくて......いやこういうのは語り出すと切りがありません。

キャベツの方はアントシアニンの色が強く出ています。主に寒さのための反応でしょう。寒いと光合成反応が抑えられるが、さりとて日光は降り注ぎ、そのため日光の害作用(葉焼けなど)が出る...... そうなったらまずいので葉の防護のための色素としてのアントシアニン...... 教科書的にはそうなります。アントシアニンの構造も、合成も、遺伝子も分かっています。ですが、肝心の意義について、先述のことが本当にそうなのか分かっていないんですね。事実、アントシアニン合成を止めたり、過剰生産させたり、そういう変異株を作っても普通に成育してしまう場合があります。不思議ですね。もう一つ言えばキャベツやダイコンはアントシアニン合成経路をそもそも備えているので、発現するかしないかだけの問題になりますが、植物種によっては合成経路がほぼ無いものもあり、また不思議です。

ちなみにアントシアニンは「眼にいい」かというと、そういう科学的論文は全くありません。

さてさて今回報告では本当に「これまでなかったこと」に挑戦していますが、この先もそういうのがあるでしょうか。スプラウトなどの報告もまたお待ちします。

これはあかんやつや......

「はいそうです」と答えたらきっと女神さまが「正直者ではありませんねプンプン」といって沼に沈みます

ラボスタッフ・オガタ