第12回:カイワレダイコンの心配ごと(教:三浦 佳織)

2024年12月23日 (月)

こんにちは!

写真は少し前の文化人類学の講義でシベリア先住民の毛皮民具を体験した時のもので、トナカイの毛皮で作られたスリッパです。表の柄はサハ人の伝統文様だそうです。思ったよりも獣の匂いが強くて、慣れるまでは少しキツかったです。

数年前に新聞の連載で読んだ文化人類学者の記事が面白かったことがきっかけで軽い気持ちで履修登録した全学教育の文化人類学の講義ですが、教授がシベリアやモンゴルでフィールドワークをされている方で、講義の間に自身が現地で経験したことを話してくださるのが面白いです。私も日本を出ていろいろな文化の中で生きている人々と関わってみたくなります。大学生のうちにいろんな国に行きたいです。

ではこの辺で本題へ~

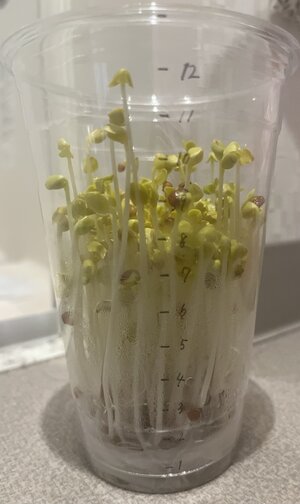

今回はカイワレダイコンの記録です。

1.カイワレダイコンの成長

(どの個体の成長を追うか定めておらず写真を撮るだけになってしまっていたため、〈カイワレダイコンの高さ〉で示す数値は写真から推測できたものに限ります、すみません。)

カイワレ大根の高さ

↓播種から9日(室温、湿度計測忘れ):8.7cm(前日比+1.4㎝)

↓播種から11日(室温,湿度計測忘れ):9.5cm(前々日比+0.8㎝)

緑化の開始

【播種から18日】12/21(土)(室温13.0℃,湿度43%)

一部は12㎝程度に達していること・播種から15日以上経過しており腐敗の可能性が増していること・土日で家にいられるため緑化の過程を定期的に撮影できること から、緑化を始めました。

室内の窓際に置いて緑化させます。窓際の気温を記録しておくのを忘れていたのですが、見た記憶では10℃程度でした。

2.懸念点

【播種から11日】の時点で既に葉に黒い斑点が目立ち始めていたのですが、これに関しては2018年度の坂谷さんの記事の中で「芽が出るときに種子の殻でこすれてつけられた傷か、あるいは種子の時点でついている傷が原因ではないか。カサブタのようなもの。カイワレに限らず、やわらかめの双葉を持つ植物は、結構痛みが出ることもある」と書かれていることから、あまり気に留めていませんでした。

ただ、おそらく緑化を始めた後からは葉の半分ほどが黒っぽく変色してきているものも出てきて、腐敗の前兆なのか?と考えています。それとも、これも種の傷が原因なのでしょうか?

根の部分が腐敗していないか確認してみたら、根の周囲に小さな黒い粒の様なものが現れていることに気づきました。水で洗い流そうと試みましたが上手くいきませんでした。これの正体が何か分かりませんが、これ以上拡大しないことを願います...。

(写真のカップ底中央にある黒丸は播種時にカップに穴を開けようとしてやめたものなのでここでは特に意味はありません)

3.今後の展望

この週末で緑化が完了する見込みでいたのですが、天気予報を確認しておらずまさか今日(12/22)の午前中に雪が降るとは想像もしておらず、完全に読みを誤りました...。(仙台ってこんなに早く雪が降るんですね)悪天候と、私の部屋が西向きで午後2時くらいからしか日光が当たらないという両方の要因によって緑化があまり進まなかったのだと思います。

ということで、「2.カイワレダイコンの心配ごと」で書いた状況からこのまま栽培を続けていいか不安ではありますが、とりあえず市販品のような色まで緑化するのを待ちたいと思います。

次回のカイワレダイコンの記事では、緑化の過程を報告しようと考えています。実食も出来たらいいな~。黒い斑点だらけなので美味しいか疑問ですが...。

(追記)帰省時の対応について

私は家を空けるのが約5日間なので、カブについては直前にたっぷり水をやって鉢受けにたまった水はそのままにしておくか、腰水で対応しようかなと考えています。

コメント

三浦さんこんにちは

冒頭の写真は何かと思いましたが、スリッパとは! 先住民毛皮民具、凄いレアものですね! 本物の毛皮に触れることは普通あまりないことなので、匂いなども想像するしかありません(生きている毛皮=飼い猫は、わりといい匂いがしますが)。

文化人類学、フィールドワークの話が聞けるのは楽しいですね。「世界ふしぎ発見!」です。そういったフィールドワークの本なんかもたいがい面白いものです。

そういやうちの娘も教育学部でしたが(弘前大の教員養成の学部ですが)...... 親としてはレポートを手伝ったり...... そしてなんといっても教員採用試験に向けて、先ずは親が全方面理解して、引っ張ってあげようと...... もはや親が教員採用試験に受かるぞくらいに勉強したものです。エリクソンの発達段階とかモンテッソーリ教育とか覚えて......今から思えばよくそんなことをしたな、という思い出ばかりです。

さて今回の投稿はハツカダイコンの生育の話ですね。

気温と湿度の両方を書いているのが良い感じです。そして、気温が適温よりもかなり低いことが分かります。伸長もまた通例より遅いですね。いや、逆にいえばこの気温ではかなり頑張っている方かと思います。

そして緑化の決断がまたいいですね。長さばかりにこだわると本質を見失います。本質は「種子のエネルギーをだいたい使い終わる」くらいに収穫することです。なので、この日数は種子の限界に近いですね。エネルギーを使い終わると急激にしぼんで枯れますから......

それに付随して、緑化も期限をきらないといけません。それほどの光量が無く、また低温下では、通常2日程度で済むはずの緑化も遅くなりがちです。たぶん市販品のような立派な緑の双葉にはならないと思います。これまたあまり待たずに収穫してしまうべきでしょう。色が薄くとも、栄養はともかく味はそんなに変わらないと思います。

次は黒い斑点の話になります。コップの下にあるものは正直分かりません。種皮の小さな欠片でしょうか......まあ少なくともカビの類いではなさそうです。それよりも問題は子葉の方です。確かに傷(種子をぶつけたという意味ではなく、発芽の膨張の際にこすれた)から来る場合が多いものです。腐敗なら、コップの一部からどんどん浸食するように進むでしょう。ただし、最初は傷の壊死でも、そこから腐敗することもあり、現に丸で囲った株は枯死に向かっているようにも見えます。どのみち早く収穫すべきでしょう。そして、食べられないほど腐敗がすすんでいるかどうか、匂いで判定できます。怪しい匂いがしていたら無理しないで下さい。

スプラウトというものは周囲に有機物を撒き散らしながら生育しますので、腐敗しやすいものです。市販のモヤシでも封を開けてしまえば常温で二日ともたないでしょう。それではなぜ普通に種子を土に播いても腐らないのか、それは株が密集しているわけではないことと、洗い流されることと、悪質な腐敗菌より先に別の菌が有機物を分解している、という理由が考えられます。

さて最後に帰省が5日程度とのこと、特別な対策は必要なさそうです。鉢受けに水をいっぱいにしておく程度が良いかと思います。逆にあまり深い腰水にすると、凍結の害や過湿の害が出ますので、ベターではありません。

ではまた投稿お待ちします。

いやそこまでバナナを守るのか......

で、全然関係ないですが、旅行で鹿児島の指宿(いぶすき)温泉に行ったことがあります。そこにあったのは「ジャングル風呂」で、そこには「バナナ風呂」が含まれているとか!

実際に行くと......なんと「単にバナナの形をした」浴槽だったという!

ラボスタッフ・オガタ