せや!大根育てよ リベンジスプラウト収穫編(農:武田 壮司)

2025年1月16日 (木)

年を越してから雪が降ることも多くなり、登下校時の足元が非常に悪くなってきました。私は今日だけで3回転びそうになりました。皆さんも足元には気をつけましょう。

今回はスプラウトへのリベンジの結果について報告していきます。

成長の記録

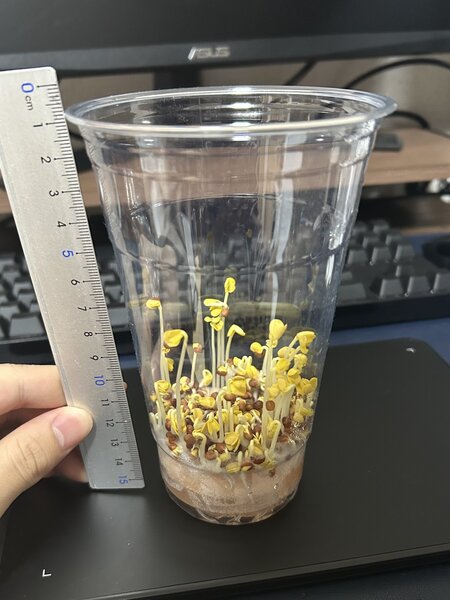

12月27日(播種から3日後)

播種してから3日が経過した夜に複数亜署からの発芽が確認されました。前回のコメントにもありましたが、スポンジを二層にしたことで、最終的には根の広がりをよくしましたが、栽培全体を通して上層の湿り気不足が起きがちでした。結果として水をこまめに与えつつ下層に溜まった水を捨てるといったことで対策はしましたが、スプラウトを作る際は薄く層を重ねたキッチンペーパーが適していると思います。スポンジのいいところとしては収穫の時に取り出しやすいところくらいですかね。

12月29日(播種から5日後)

発芽から二日経ち、先に発芽していたものはすでに1〜2cm茎を伸ばしていて、順調と言った感じです。前回の栽培ではこの時点で葉が緑色になっていましたが今回は黄色のままでした。遮光ができているようで安心しました。

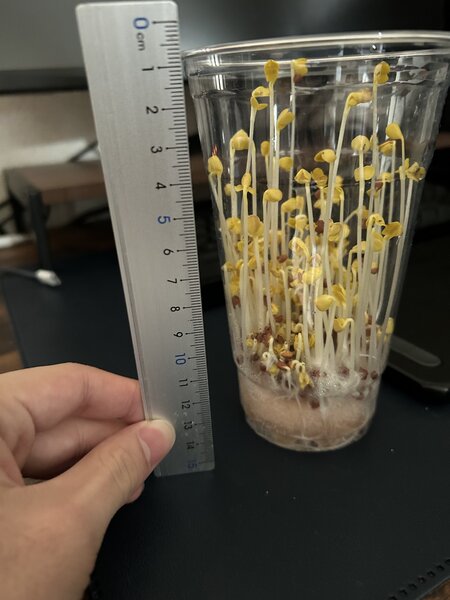

12月30日(播種から6日後)

一日前と比べてかなり伸びており、長いものでは4cmにまで到達している個体も見られました。発芽がまだ見られていなかった中央部の種も続々と発芽してきており、いい感じです。

1月2日(播種から9日後)

前回の撮影から3日経過し、成長したところではカップの縁に到達し長さ10cmとなっていました。依然徒長中のものたちが成長して、背丈が揃った頃に緑化を始めようと考えていました。

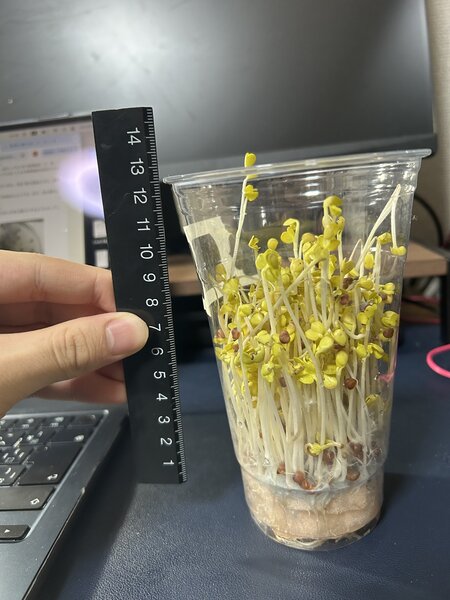

1月5日(播種から12日後)

この頃は後続の成長を待っていたのですが、なかなか成長せず、一部背の高い個体が折れてしまいました。発芽のタイミングがバラバラだとこういったことも起こるのと知れました。

ちなみに、前回の投稿日が1月2日となっていてこの写真も投稿されていますが、正確には投稿日は1月5日で、書き始めた日が参照されているのだと思います。自分も最初困惑しました

1月9日(播種から16日後)

背丈があるそうはほぼ壊滅してしまいましたが、中間層だったものや小さかったものたちが綺麗に揃って10cm近辺まできたので、この日から緑化していきました。

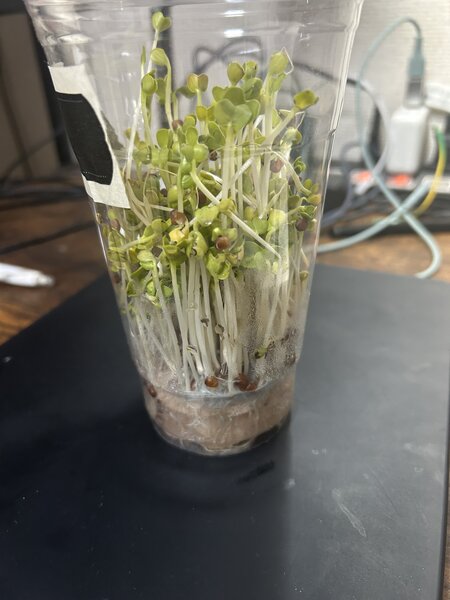

1月11日(播種から18日後)

2日経過して緑化も確認できて、葉も開いてきたのでこの日に収穫しました。

収穫後の観察

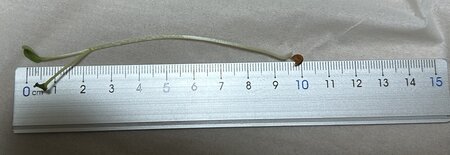

今回収穫したものの写真

|

|

前回収穫したものの写真

|

|

前回の収穫と比較すると今回収穫したものの方が若干約2cmほど大きくなったこと思います。それよりも今回は皿がいっぱいになる量を収穫することができてよかったです。全体を通して前回よりも太い茎の個体が多かったかとも思います。前回一つだけ生で食べたものと記憶で味を比較すると、辛味が増したかと思います(気のせいかも知れません)思い返してみると、成敗時の観察中の匂いも強く感じたので(個体数のせいかも知れませんが)、より良いものを作れたのかも知れません。

カイワレ大根はたくさん収穫できたのですが、辛くて一気には食べられなかったので、少しずつ家族でサラダに入れるなり味噌汁に入れるなりして食べました。生で食べるのが一番存在感が感じれて美味しかったと思います。

コメント

武田さんこんにちは

のっけから転ぶ話ですね。

どうでもいいことですが、七転び八起という言葉、回数的に考えて「最初は転んでいる状態」なんですよね......人間は転んでいるのがデフォ......

さてさて、今回の投稿内容は「一回目より進化したスプラウト栽培」です。結果的に本数も多く、そして長さも平均2㎝長いとか、上手にいきました。食レポではm辛みが一回目と比較して強かった、まあいいことなのでしょう。

細かく見てみれば、先ずは栽培日数の話です。標準(10-14日)と比べれば若干長くかかりました。発芽や初期生育はさほどの遅延はなかったのですが、最後の方がややゆっくりだったようなイメージです。しかし、この季節の栽培はそもそも温度確保が困難なもので、それを考えたら充分に成功の範囲内です。立派なものです。

次にバラツキのことです。播種密度は良し、水分も良し、しかしバラツキは大きいものでした。これがスポンジのためなのか判断できません。しかしよくよく見ると、「発芽の時点から」バラツキが生じています。ということは、通常の栽培における個体間誤差に加え、この温度条件でも構わないのか、逆に影響を受けやすいのか、そういった「バラツキの要素の加わり」があったのかもしれません。まあ確定的なことを言うには材料が足りませんね。

スポンジについては、仰る通りキッチンペーパーでも良かったと思います。せっかく切り抜きして利用したので、利点を挙げるとすれば......収穫のしやすさの他、水を換えようとする時に、しっかり古い水を排出できるのかな、と思いました。

二重構造までは必要なかったでしょうね。そこまで根の深さは必要なく、しかも二重構造では中間に空気層ができてしまうと毛細管現象が断たれてしまいます。それを避けようとすると水が深すぎて根腐れしやすくなります。市販のスプラウトはだいたい4㎜程度の一層の下敷きだと思います。

そして最初のスパートの良かった個体はエネルギーを使い果たし、息切れしたようです。それでも腐敗しなかったのですから、生きているということで、結果オーライです。早ければいいというものではないという人生の教訓ですかね......

さて最終報告の迫る中、こうしてレギュラー投稿されていること、嬉しく思います。締めも期待しています。

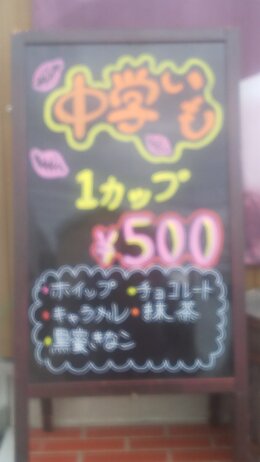

何と何と! 大学いもではなく、中学いもとな! 中二病なのか!?

何と何と! 大学いもではなく、中学いもとな! 中二病なのか!?

ラボスタッフ・オガタ