【出前講義】今治市立日高小学校「花の不思議な世界」(2016年度ふるさと出前授業-7、9/15)

2016年9月17日 (土)

前日が愛媛県立今治西高等学校へ出前講義。当日の天気は???。たぶん、朝方は曇りくらいだったような。ただ、いずれ、湿度が高く。。。そんな中、隣の校区になると思いますが、今治市立日高小学校へ。さらに隣の校区になると思いますが、近くには、「今治新都心しまなみヒルズ」というもあって。 会場となった体育館に伺うと、5年生3クラスが集合していたところ。その時、「ちゃんと、ぴっしっとするの!!」という先生の声が。。。ずいぶん前になりますが、立花小学校の竹内校長先生も同じように、子供たちへ指導。渡辺自身が小学校1, 2年生の担任だった越智先生も同じような先生。でも、そんな厳しい指導をしてもらったおかげで、今があるのだと。。。誰かが教室に入ってきたら、静かにするというのが、きちんとできるというのをあとで、渡部校長先生から伺い、こうした先生方の日々の指導の賜物があるのだなと。。。感動の朝でした。渡辺だけが感動してもしょうがないので、講義のイントロで。児童の皆さんにも。さて、何の講義が始まるのだろうと思った方もいたかもしれないですが、この今治のきちんと指導してくれるというのがあればこそ、社会に出てもきちんとできる訳なので。。。ええええ、と思わないで。ぴっしとした今治の子供として育って下さいと。。。そんなイントロで始まったからでしょうか。最初の感動だったからだと思います。HPに使う写真のお願いを失念していて。。。写真が途中からであること、お許し下さい。

会場となった体育館に伺うと、5年生3クラスが集合していたところ。その時、「ちゃんと、ぴっしっとするの!!」という先生の声が。。。ずいぶん前になりますが、立花小学校の竹内校長先生も同じように、子供たちへ指導。渡辺自身が小学校1, 2年生の担任だった越智先生も同じような先生。でも、そんな厳しい指導をしてもらったおかげで、今があるのだと。。。誰かが教室に入ってきたら、静かにするというのが、きちんとできるというのをあとで、渡部校長先生から伺い、こうした先生方の日々の指導の賜物があるのだなと。。。感動の朝でした。渡辺だけが感動してもしょうがないので、講義のイントロで。児童の皆さんにも。さて、何の講義が始まるのだろうと思った方もいたかもしれないですが、この今治のきちんと指導してくれるというのがあればこそ、社会に出てもきちんとできる訳なので。。。ええええ、と思わないで。ぴっしとした今治の子供として育って下さいと。。。そんなイントロで始まったからでしょうか。最初の感動だったからだと思います。HPに使う写真のお願いを失念していて。。。写真が途中からであること、お許し下さい。 最初は、花の名前を考えるクイズ。驚きは、ハイビスカスの花を「オクラ」と言う方がいたこと。どちらもアオイ科。学校の周り、通学路に田畑があるとはいえ、花の特徴をよく観察しているなと。ヒルガオという理由を考えるのが、少し難航しましたが、植物だけでなく、その周りの情報を大切にすることも覚えてもらったのでは。また、植物は似たものを「科」と言う単位で分類します。それについても、「キク科」、「バラ科」の特徴を覚えたので、ちょうど、秋のキク科の花が咲くシーズン。学校の帰り道に探してみて下さい。

最初は、花の名前を考えるクイズ。驚きは、ハイビスカスの花を「オクラ」と言う方がいたこと。どちらもアオイ科。学校の周り、通学路に田畑があるとはいえ、花の特徴をよく観察しているなと。ヒルガオという理由を考えるのが、少し難航しましたが、植物だけでなく、その周りの情報を大切にすることも覚えてもらったのでは。また、植物は似たものを「科」と言う単位で分類します。それについても、「キク科」、「バラ科」の特徴を覚えたので、ちょうど、秋のキク科の花が咲くシーズン。学校の帰り道に探してみて下さい。

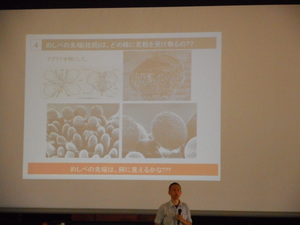

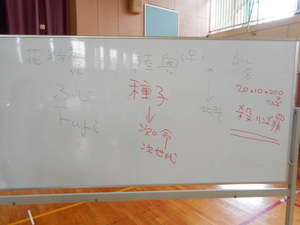

講義の本題は「リンゴ」をモデルにした開花らから結実まで。花粉の表面構造、花粉管が伸びる様子など、とてもしっかりとその特徴をこたえてくれました。また、リンゴなどの果実生産では「摘果」を行いますが、その理由もちゃんと。それをしないと、こんなに小さくなると言うことも、実感してもらえたのでは。これから大きくなって海外に行くことがあれば、是非、日本と海外のリンゴの大きさを実感してみて下さい。

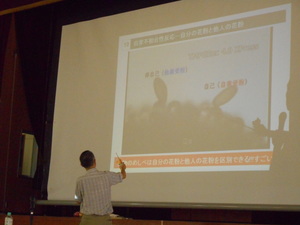

講義の本題は「リンゴ」をモデルにした開花らから結実まで。花粉の表面構造、花粉管が伸びる様子など、とてもしっかりとその特徴をこたえてくれました。また、リンゴなどの果実生産では「摘果」を行いますが、その理由もちゃんと。それをしないと、こんなに小さくなると言うことも、実感してもらえたのでは。これから大きくなって海外に行くことがあれば、是非、日本と海外のリンゴの大きさを実感してみて下さい。 リンゴの種類を多くの方々がよく知っていました。これも感動。もちろん、ミカンの種類は、愛媛県特産ですから。あと、植物の雌しべの先端で、自分と他人の花粉を識別しているというのは、驚きだったようです。自家不和合性という言葉、覚えてくれたでしょうか。では、なぜ、こんなことをするのか。最初の員ところで、イヌの雑種の話をしたこともあってか、遺伝子を混ぜることの大切さをしっかりとこたえてくれて。

リンゴの種類を多くの方々がよく知っていました。これも感動。もちろん、ミカンの種類は、愛媛県特産ですから。あと、植物の雌しべの先端で、自分と他人の花粉を識別しているというのは、驚きだったようです。自家不和合性という言葉、覚えてくれたでしょうか。では、なぜ、こんなことをするのか。最初の員ところで、イヌの雑種の話をしたこともあってか、遺伝子を混ぜることの大切さをしっかりとこたえてくれて。

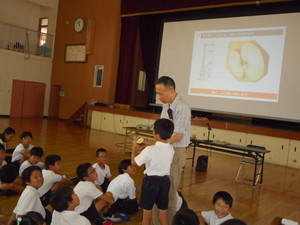

最後は、リンゴの果実の中のどこに花があったのか。実際に果実を切って観察。ここでも、それぞれのクラスの班分けがされている「班長」さんを先生方が集めてくれて。クラスごとに班長さんに説明をしたら、あとは、各班に伝言を。このシステム、頂きました。この秋のこの講義を行うとき、使わせて頂きます。とてもシステマチックで感動でした。ありがとうございました。で、以前は、果実と種子の遺伝的背景を考えてもらうことが多かったのですが、うまく伝えることができないこともあって。。。最近、使うことにしたのが、種子、つまり、次世代を大切にしていますかと言うこと。仙台市内の小学校でも、この話をして、ずいぶんと理解が深まったとか。。今回も同じように、しっかりと理解してくれていました。

最後は、リンゴの果実の中のどこに花があったのか。実際に果実を切って観察。ここでも、それぞれのクラスの班分けがされている「班長」さんを先生方が集めてくれて。クラスごとに班長さんに説明をしたら、あとは、各班に伝言を。このシステム、頂きました。この秋のこの講義を行うとき、使わせて頂きます。とてもシステマチックで感動でした。ありがとうございました。で、以前は、果実と種子の遺伝的背景を考えてもらうことが多かったのですが、うまく伝えることができないこともあって。。。最近、使うことにしたのが、種子、つまり、次世代を大切にしていますかと言うこと。仙台市内の小学校でも、この話をして、ずいぶんと理解が深まったとか。。今回も同じように、しっかりと理解してくれていました。

というのも、講義のあとに、一緒に給食をしたのですが、そのご飯粒を数えるとか、そんなことを気にかけていました。ちょっとしたことですが、何かを気にしたり、考えたりすることは、大事ですから。最初のインパクトがあったからでしょうか。集合写真を失念していて。。。給食が終わったところで、各クラスごとに。瀬戸内のお魚もあったおいしい給食でした。ありがとうございました。

というのも、講義のあとに、一緒に給食をしたのですが、そのご飯粒を数えるとか、そんなことを気にかけていました。ちょっとしたことですが、何かを気にしたり、考えたりすることは、大事ですから。最初のインパクトがあったからでしょうか。集合写真を失念していて。。。給食が終わったところで、各クラスごとに。瀬戸内のお魚もあったおいしい給食でした。ありがとうございました。

最後になりましたが、日高小学校校長・渡部先生、理科専科の松下先生、5年生の先生方をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、日高小学校校長・渡部先生、理科専科の松下先生、5年生の先生方をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 講義に伺ったとき、給食の前、渡部校長先生と昨今の教育事情について。たくさんの経験・体験をしてほしいと。また、最初にあった今治の教育の伝統というか、そんなことを大切にしてほしいと。渡辺のように、大学、大学院で教育研究を行っていると、そのスタートは、やっぱり、子供時代、小学校の時なのだと。その時代の基礎基盤がしっかりしていることが大事なのだなと。昨今、アクティブラーニングとか、いろいろなカタカナ教育用語のようなものが出てきますが、それはそれとして大事であるとしても、なにより、子供時代の経験・体験と小学校での基礎基盤が大学、その先の社会人になっても大事ですからと。。。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 PS.のPS. 前に書いたか、覚えがないのですが、廊下にいわゆる、しまなみ海道の大きな絵が。最初に寄贈したのは、昭和38年度の卒業生。渡辺よりも10級以上上の方々。というか、そのくらい前から、こうした計画があって、子供たちの夢だったのだなと。確かに、本州まで船でなくて行くことができるというのは、感動だったのだと思います。渡辺が通っていた桜井小学校にもこうした絵ではなく、資料室のような所に、大きな模型があったのを思いだしたのでした。

PS.のPS. 前に書いたか、覚えがないのですが、廊下にいわゆる、しまなみ海道の大きな絵が。最初に寄贈したのは、昭和38年度の卒業生。渡辺よりも10級以上上の方々。というか、そのくらい前から、こうした計画があって、子供たちの夢だったのだなと。確かに、本州まで船でなくて行くことができるというのは、感動だったのだと思います。渡辺が通っていた桜井小学校にもこうした絵ではなく、資料室のような所に、大きな模型があったのを思いだしたのでした。 PS.のPS.のPS. 講義のあと、午後からこのふるさと出前授業を統括頂いている今治市立吹揚小学校の高橋校長先生と議論の時間を頂戴することができて。リクエストの小学校であったり、こちらの秋冬の予定もあって、12月の上旬に実施と言うことで。今まで伺ったことのない島嶼部にも。ご縁がないと伺えないですから。楽しみにしております。

PS.のPS.のPS. 講義のあと、午後からこのふるさと出前授業を統括頂いている今治市立吹揚小学校の高橋校長先生と議論の時間を頂戴することができて。リクエストの小学校であったり、こちらの秋冬の予定もあって、12月の上旬に実施と言うことで。今まで伺ったことのない島嶼部にも。ご縁がないと伺えないですから。楽しみにしております。

PS.のPS.のPS.のPS. 9/17(土), 09:45.この記事を書いているとき、日高小学校のHPに記事があるのを発見。当日のうちに記事として、uploadしてくれていたのだなと。ありがとうございました。