【アウトリーチ活動】山形県立東桜学館高等学校・SSH特別講義、小中高大連携型「科学者の卵養成講座」がんだい日曜サイエンスラボ、青森県立五所川原高等学校・SSH講演会、福島県立安積高等学校・SSH探究活動発表会、兵庫県立豊岡高等学校・豊高アカデミア、兵庫県立豊岡高等学校・SSH運営指導委員会(1/14, 26, 2/6, 8追記)

2025年1月15日 (水)

この記事を書いているのは、翌15日。天気予報では日中にかけて雪という予報。予報は予報。その時の気象条件で、結果は曇りから晴れ間が。雪が降ると、道路事情が悪くなったり、影響は多大にということを考えると、結果オーライというのはこのことかと。一方で、アウトリーチ活動などを行ったら、すぐに記事を書くことが大事と改めて、再認識。11/22(金)に実施のたねまきめぶきの活動は、こっそりとHPに記しましたが、11/9(土)の科学者の卵養成講座での講義を記してないことが発覚。。。どこに記事を書こうか、現在思案中。変則ですが、昨日の記事の下に記すのかな。。。何かをしたら、忘れないうちではなくて、すぐに行動を起こすことの大事さを改めて再認識。

1/14(火):山形県立東桜学館高等学校・SSH特別講義「SSH課題研究を始めるに当たって」

1/14(火):山形県立東桜学館高等学校・SSH特別講義「SSH課題研究を始めるに当たって」

例年は11月後半に行うことが多い山形県立東桜学館高等学校での特別講義。今年はうまく日程が合わず、年明けの1/14(火)にリモートでの講義を実施。コロナ禍を受けて、リモートでのシステムはしっかりしていることから、講義の2/3くらいの時間を使って「課題研究」について。なぜ、そんなことを行うのか。どのような活動をすればよいのか。目標とすべき点はどこにあるのか。さらにはどのように研究を展開し、まとめればよいのか。グループで活動することが多いので、それを踏まえて、グループで行うことの大切さなど。可能な限り、実態に即した形で。また、現地の生徒さんとの双方向性も維持しつつ。生徒さんたち、しっかり考えて答えてくれました。また、研究を行うために高校生がよく使っているResearch Question(RQ)という言葉をどのように理解して、研究につなげるのか。実際に課題研究を始めるに当たり、どんなことを考えるのか、イメージできたでしょうか。

講義の後半は、課題研究を踏まえて自分自身のキャリアをどのように形成していくのか、渡辺のこれまでの歩みをベースに紹介。最後の質問の時間は5名の方々だったでしょうか。とてもよい質問でした。課題研究を行うことをキャリア形成につなげられることを実感した時間でした。ありがとうございました。

講義の後半は、課題研究を踏まえて自分自身のキャリアをどのように形成していくのか、渡辺のこれまでの歩みをベースに紹介。最後の質問の時間は5名の方々だったでしょうか。とてもよい質問でした。課題研究を行うことをキャリア形成につなげられることを実感した時間でした。ありがとうございました。

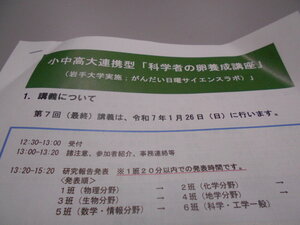

1/26(日):小中高大連携型「科学者の卵養成講座」がんだい日曜サイエンスラボ

15年近く前から開始した「科学者の卵養成講座」。今年度からは岩手大学でも共同開催。この日が第7回目で最終回。各グループごとの研究報告会。岩手大での開催名称は「がんだい日曜サイエンスラボ」。東北大とは異なり、日曜日の午後の開催。特徴的なことは物理、化学、生物、地学に加え、数学・情報、科学工学一般の6つの研究コースから発表とそれに対する質疑応答。適宜、高木教授から発表に対する意義なども解説。研究指導をしているメンターには、過去の東北大での科学者の卵養成講座の受講生も。ありがたいことです。

それに続いての修了式。修了式では、統括されている高木教授から修了証の授与。また、主幹校である東北大の渡辺から中学生の参加者には東北大でも継続できることなどの広報を。こうした活動が東北地区全体に拡大することを祈念しつつ。

それに続いての修了式。修了式では、統括されている高木教授から修了証の授与。また、主幹校である東北大の渡辺から中学生の参加者には東北大でも継続できることなどの広報を。こうした活動が東北地区全体に拡大することを祈念しつつ。

PS. 外は久しぶりの積雪だったようですが、盛岡も暖冬。日中にかけて溶けているのが観察できました。渡辺が岩手大にいた頃とはずいぶん違った冬の風景でした。

2/6(木):青森県立五所川原高等学校・SSH講演会「高校での理数探究が、大学・大学院での研究につながる」

今シーズン最強の寒波。仙台も木曜日の朝は1cmの積雪。そんな中、出前講義を青森県立五所川原高等学校でSSH講演会。昨年度までは理数科としての実施でしたが、今年度はSSH実施校となり、SSH講演会に。講義内容は、課題研究をなぜ行うのか、どのようなことを身につけてほしいのか、実際、どのように課題研究を行うのか。実例を示しながらの講義。研究はある種の積み重ねでもあるので、その大事さについても。

後半は課題研究等の高校での活動を通じて、大学進学など将来への展望を開くために大事な点がキャリア形成。何かモデルがないと実感が湧かないので、実際に渡辺のこれまでの歩みを紹介して、それぞれの生徒さんのキャリアをどのようにするかを考えてほしいという講義。講義の最後には課題研究、キャリア形成についての質疑応答。数多くの質問があったのはよかったと思います。これまでを振り返り、課題研究、その先のキャリア形成に活かして下さい。

後半は課題研究等の高校での活動を通じて、大学進学など将来への展望を開くために大事な点がキャリア形成。何かモデルがないと実感が湧かないので、実際に渡辺のこれまでの歩みを紹介して、それぞれの生徒さんのキャリアをどのようにするかを考えてほしいという講義。講義の最後には課題研究、キャリア形成についての質疑応答。数多くの質問があったのはよかったと思います。これまでを振り返り、課題研究、その先のキャリア形成に活かして下さい。

PS. 五所川原高校のグラウンド脇には、富士山を思わせる「雪の山」が。。積雪87cmという雪をどこかにまとめると、このようなことが起きることを改めて実感。

PS. 五所川原高校のグラウンド脇には、富士山を思わせる「雪の山」が。。積雪87cmという雪をどこかにまとめると、このようなことが起きることを改めて実感。

2/8(土):福島県立安積高等学校「SSH探究活動発表会・成果報告会」

週末の土曜日は同じくSSH実施校の福島県立安積高等学校で開催された「SSH探究活動発表会・成果報告会」。前日の金曜日からの開催でしたが、昨年同様に土曜日のみの参加、ポスター発表、口頭発表、海外との交流事業の発表など。海外との交流で「時差」についての議論も。県内外から9校の高校生も参加。全国的な「降雪」で現地での開催、参加など大変だったのでは。こんな時、リモートでの参加はありがたい形式でした。次年度も楽しみにしております。

2/8(土):兵庫県立豊岡高等学校 「豊高アカデミア~探究活動・課題研究発表会~」

午前中は福島県立安積高等学校のSSH成果発表会。午後は兵庫県立豊岡高等学校。豊岡高校がある但馬地域全体に「大雪警報」が発令。前日からこうした事態が生じる可能性を考慮して、警報ありなしのいずれでも対応できるという連絡がありました。まさに「備えあれば憂いなし」。

また、午前が福島県、午後からは兵庫県のイベントに参加できるのもリモートシステムのおかげ。この仕組みを充分に活用しているのも、豊岡高校の特徴。さらに、校内の多様な発表に加えて、県外の高校(6校)、卒業生が進学した大学(3大学)からも発表があり、他の高校での研究事例、将来の大学での学びを理解できるのはよい試みかと。プレゼンをしていた卒業生である大学生からも後輩である高校生に向けてのメッセージがありましたが、そうした点も高校生にはとてもよいメンターになると感じた時間でした。

2/8(土):兵庫県立豊岡高等学校 「SSH 第2回運営指導委員会」

発表会に続いて、運営指導委員会。委員の先生方から発表会、SSH中間評価を踏まえての様々なコメント。なるほどということがたくさんありました。また、校校間連携ができるような事例も。次年度のさらなる発展を祈念しております。ありがとうございました。

わたなべしるす