簡易温室の完成②(経:遠藤真由)

2017年12月 5日 (火)

こんばんは。連投となってしまい申し訳ありません。一つ目の記事ではハツカダイコンの近況について述べましたが、今回は簡易温室の作成についての記事です。

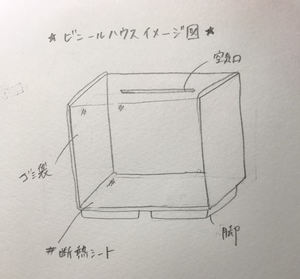

中間発表後に先生から寒さ対策のアドバイスをいただいてからこの一週間どうやって寒さ対策をするか考えてきましたが、岡田さん・直江さん・去年の鈴木さんの記事を見て、私も温室づくりにチャレンジしてみました。作るときに参考にしたのもこの方々です。ただ、全く同じでは創意工夫に欠けるので所々オリジナリティを出してみました。設計図はこんな感じです。ポイントは岡田さんに習って通気口を上につけたこと、地面から冷気が伝わらないように発泡スチロールで脚を作ったこと、それから断熱シートを使うことで、プチプチ+アルミホイルの効果を得ようとしたことです。

使った材料はこちらです。①段ボール(100円ショップで譲っていただいたもの)②断熱シート(120×70㎝)③発泡スチロールでできたブロック実は③の発泡スチロールは別の用途に使おうと思っていたのですが、急遽変更しました。②と③は100円ショップで購入したので合計200円かかりました。

使った材料はこちらです。①段ボール(100円ショップで譲っていただいたもの)②断熱シート(120×70㎝)③発泡スチロールでできたブロック実は③の発泡スチロールは別の用途に使おうと思っていたのですが、急遽変更しました。②と③は100円ショップで購入したので合計200円かかりました。

作り方を簡単に紹介します。まず、段ボールをもとの形に組み立て、側面を一枚だけくり抜きます。

作り方を簡単に紹介します。まず、段ボールをもとの形に組み立て、側面を一枚だけくり抜きます。

次に、通気口を作ってから断熱シートを箱の内側に両面テープなどを使って貼り付けます。私が使った段ボールは30×40×50だったのですが、断熱シートは4分の1も余りませんでした。そして、発泡スチロールのブロックを横に半分に切ります。実はこの発泡スチロールは60キログラムまで耐えられるとあったのでプランターを載せても安定感があり、結果的にはよかったです。

次に、通気口を作ってから断熱シートを箱の内側に両面テープなどを使って貼り付けます。私が使った段ボールは30×40×50だったのですが、断熱シートは4分の1も余りませんでした。そして、発泡スチロールのブロックを横に半分に切ります。実はこの発泡スチロールは60キログラムまで耐えられるとあったのでプランターを載せても安定感があり、結果的にはよかったです。

最後に、ごみ袋をハサミで切って開き、箱全体にかぶせてテープを張ると完成です。 岡田さんのその後の記事では通気口を狭くする工夫をしていらっしゃったと思うのですが、写真を見ても私はよく理解できなかったので通気口が広すぎるかどうか教えていただけると幸いです。また、風でビニールが吹き飛ばないようにビニールの先端を底に敷くだけでなく、針金で止めるといったような工夫も随時追加していきたいです。

岡田さんのその後の記事では通気口を狭くする工夫をしていらっしゃったと思うのですが、写真を見ても私はよく理解できなかったので通気口が広すぎるかどうか教えていただけると幸いです。また、風でビニールが吹き飛ばないようにビニールの先端を底に敷くだけでなく、針金で止めるといったような工夫も随時追加していきたいです。

実際に植物を入れるとこんな感じです。実は生まれてこの方真面目にカッターを使った事がなかったためかなり苦戦しました。明日から外に出すときにもこれに入れてみたいと思います。

実際に植物を入れるとこんな感じです。実は生まれてこの方真面目にカッターを使った事がなかったためかなり苦戦しました。明日から外に出すときにもこれに入れてみたいと思います。

コメント

またこんにちは。

さてさて、温室ですね! 今年の受講生は工夫が多くて面白いですね。しかも、先人の制作をきちんと見て、後発の人ほど更に改良を加えて良いものを作っています。そのノウハウの吸収・発展が大変素晴らしいと思います。

先ずは基本設計図をきれいに描いています。完璧な断熱の足をつけましたか。このスチロールのブロック、大変しっかりしたものですね。100円ショップで売っていたというのも驚きです。しかも半分に切るというのも大変ではなかったですか? 慣れていてもカッターは難しかったと思います。よく挫折しないで作りきりました。

他の人はアルミホイルを使う例が多いのですが、この場合は保温シートですね。内部に発熱するものが無いので保温にそれほどの意味はないと思いますが、丈夫でしかも光を反射するので良い素材です。ちなみにプチプチというのは緩衝材の俗称ではありません。川上産業という会社の登録商標なのです。

通気口について、大きさはやや小さめではありますが、開け直すほどではないと思います。それとビニールの止め方は針金で行うということですが手軽に開け閉めできるようにして下さい。案外と見えにくくなると日々の観察が薄くなり、世話が遅くなる傾向がありますので、手軽さも大事だと思います。

さて、当研究室の植物、また間引きしまして一部は初めて食べてみました。なるほど、皆さんが言うような味でした。超微量を味の確認するというのも面白いものですね。私はパンを使いました。まあどうでもいいことですが、以前に仙台のパン屋を片っ端から食べ歩いたことがあります。一軒一軒バラバラに食べるとそれぞれに美味しいのですが、一気に比べて食べると違いがよく分かります。私は天然酵母のきめのやや粗いものより、イーストを上手に使いこなしているものが好きですね。足を伸ばせればフォンメールやアジュマンがいいのですが、街中では北仙台のクロシェットや木町のコネルベーカリーが好きですね。

ではまた、報告お待ちしています。

ラボスタッフ・オガタ