【アウトリーチ活動】2017年・飛翔型「科学者の卵養成講座」・米国リバーサイド研修-2(3/23)

2017年3月24日 (金)

前日から、渡辺が合流した「飛翔型「科学者の卵養成講座」・米国リバーサイド研修」。リバーサイドが内陸にある関係か、朝晩は結構涼しくて、日中の気温は上がるというパターン。昨日とは異なり、朝から快晴。そんな中、午前中は、RAS-STEMの高校生たちだと思いますが、朝の1hrほど、welcomeのイベント。最初は、おにごっこ-likeな「tag」をつけるというように説明していたでしょうか。最初は数人の「おに」で始まるのですが、捕まえたらchangeするのではなくて、そのまま、tag、つまり、くっついて、どんどん長くなる。その分、機動力が小さくなるので、長くするのが難しいように思いながら。。。こちらは、年齢差を勘案して、こけないようにすることも大事と、観察を。朝の寒さが吹っ飛ぶようなイベント。そのあとは、荷造り用の幅広のテープを使って、何かを。。。こちらはこの後のイベントがらみの相談事で、詳細は。。。すみません。最後は、プロジェクターにダンスパターンを投影して、それを日米の高校生が一斉にダンス。それを見ながら、渡辺の何回目の海外の学会参加か忘れましたが、1995年くらいの豪州・メルボルンでのInternational Congress of Sexual Plant Reproductionに参加したときの懇親会。夜遅くまでダンスをしていた当時の大学院生(現・神戸大・農・果樹園芸のT.T.教授)を思い出しながら。。。

そのあと、リバーサイド市役所で市長を表敬訪問。何故か。。。仙台市とリバーサイド市は、姉妹都市。仙台市の市バスには、姉妹都市のことをペイントしたバスが。たまに、見かけます。仙台市とリバーサイド市の姉妹都市提携は、古くて、日本ではタッチの差で、2番目の姉妹都市提携ですが、リバーサイド市側から見ると、仙台市が初めての姉妹都市で、こちらは米国で最初のケースだとか。そんなこともあり、今回の交流に当たり、奥山仙台市長からBaileyリバーサイド市長に親書を手渡すと言うことが、今回の研修の大事な任務。受講生から手渡して頂くとともに、welcomeの挨拶を。ずいぶん、英語にもなれて、市長の椅子に座ってもよいかと、リクエストして、椅子に座って市長の気分を味わう受講生も。チャレンジングなことは、よいことかと。市長にお目にかかる前に、市庁舎からリバーサイド市を一望。広い土地があるので、市庁舎より高い建物は、ほとんどなくて。。周りに自然が豊かなことを改めて、実感。

そのあと、リバーサイド市役所で市長を表敬訪問。何故か。。。仙台市とリバーサイド市は、姉妹都市。仙台市の市バスには、姉妹都市のことをペイントしたバスが。たまに、見かけます。仙台市とリバーサイド市の姉妹都市提携は、古くて、日本ではタッチの差で、2番目の姉妹都市提携ですが、リバーサイド市側から見ると、仙台市が初めての姉妹都市で、こちらは米国で最初のケースだとか。そんなこともあり、今回の交流に当たり、奥山仙台市長からBaileyリバーサイド市長に親書を手渡すと言うことが、今回の研修の大事な任務。受講生から手渡して頂くとともに、welcomeの挨拶を。ずいぶん、英語にもなれて、市長の椅子に座ってもよいかと、リクエストして、椅子に座って市長の気分を味わう受講生も。チャレンジングなことは、よいことかと。市長にお目にかかる前に、市庁舎からリバーサイド市を一望。広い土地があるので、市庁舎より高い建物は、ほとんどなくて。。周りに自然が豊かなことを改めて、実感。

この後は、市庁舎周辺の歴史的なものなどを、改めて見学して、メンターさんとの議論。渡辺が夕方前に合流した21日の午後に市内を見ているわけですが、Harada Houseが持つ歴史的な意義であったり、そんなことを十分に考える時間もなかったと言うことで。研修内容については、先のRAS-STEMでの朝のイベントの間に、UCRの佐藤先生とメンターさんとで議論頂き、決定したようで。こちらは、少し離れたところで見ていることにして、。。年齢が近い分、また、先輩からのこれまでの経験を交えて、議論が深まったのではないかと。。。

この後は、市庁舎周辺の歴史的なものなどを、改めて見学して、メンターさんとの議論。渡辺が夕方前に合流した21日の午後に市内を見ているわけですが、Harada Houseが持つ歴史的な意義であったり、そんなことを十分に考える時間もなかったと言うことで。研修内容については、先のRAS-STEMでの朝のイベントの間に、UCRの佐藤先生とメンターさんとで議論頂き、決定したようで。こちらは、少し離れたところで見ていることにして、。。年齢が近い分、また、先輩からのこれまでの経験を交えて、議論が深まったのではないかと。。。

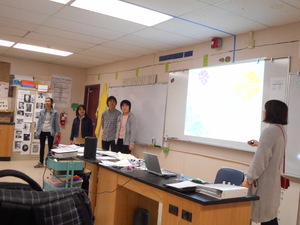

午後からは、前日のイベントを今度は、高校生向けに。午後からと言うことで2回。また、花の解剖のイベントは花の制限があり、折り紙とはさみを使っての「紋切」。折り紙を折って、あらかじめ用意した図案の通りきると、左右対称のきれいなパターンが。昨日と違うイベントでしたが、担当してくれた昨日の花の解剖班の4名。よく頑張っていました。そうそう、ここでは、メンターの村田さんが最初にこの紋切の意味を。学年が上がった関係でしょうか。日本文化に触れたいと言うことで、習字のコースが2回とも大盛況。なかなか上手に筆を使って文字を書いていました。ただ、書き順なるものを覚えてもらうのは、難しかったとか。。。

午後からは、前日のイベントを今度は、高校生向けに。午後からと言うことで2回。また、花の解剖のイベントは花の制限があり、折り紙とはさみを使っての「紋切」。折り紙を折って、あらかじめ用意した図案の通りきると、左右対称のきれいなパターンが。昨日と違うイベントでしたが、担当してくれた昨日の花の解剖班の4名。よく頑張っていました。そうそう、ここでは、メンターの村田さんが最初にこの紋切の意味を。学年が上がった関係でしょうか。日本文化に触れたいと言うことで、習字のコースが2回とも大盛況。なかなか上手に筆を使って文字を書いていました。ただ、書き順なるものを覚えてもらうのは、難しかったとか。。。

で、2日目が終了。高校生とメンターさんたちは、ホストファミリーとの交流というか、文化交流などなど。英語にもなれてきた感じで、。。

で、2日目が終了。高校生とメンターさんたちは、ホストファミリーとの交流というか、文化交流などなど。英語にもなれてきた感じで、。。

わたなべしるす

PS. リバーサイドの季節がいつなのか。もちろん、春です。ただ、藤棚の横でハイビスカスが咲いている。ツツジとシクラメン。この植物の花の時期を考えると、いつなのか。。。植物をやっている側からは、???がたくさん並ぶような。。。

PS.のPS. 今日、文科省から平成29年度のSSH指定校の内定などの発表が。渡辺が運営指導委員を仰せつかっているところ。出前講義などでお世話になっている高校も指定を受けて、ほっとです。一方で、そうでないようなところもあって。。。なかなか難しいです。ただ、がんばって継承してほしいと。こちらもできるだけのことをサポートしますので。

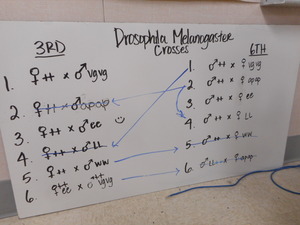

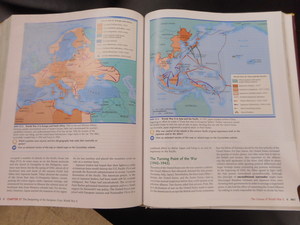

PS.のPS. 今日、文科省から平成29年度のSSH指定校の内定などの発表が。渡辺が運営指導委員を仰せつかっているところ。出前講義などでお世話になっている高校も指定を受けて、ほっとです。一方で、そうでないようなところもあって。。。なかなか難しいです。ただ、がんばって継承してほしいと。こちらもできるだけのことをサポートしますので。 PS.のPS.のPS. 講義に使った教室は、理科関係だけでなくて、色々な教室を。こんな地図を見たら、日本が極東というのがよくわかります。日本のパターンと違って。また、遺伝学、生物学の実験についての掲示物も。広く世界を学んでいるのだなと。。。

PS.のPS.のPS. 講義に使った教室は、理科関係だけでなくて、色々な教室を。こんな地図を見たら、日本が極東というのがよくわかります。日本のパターンと違って。また、遺伝学、生物学の実験についての掲示物も。広く世界を学んでいるのだなと。。。