ミニハクサイのまびき(工:山口智香)

2015年11月 2日 (月)

こんにちは、段々寒さが増してきましたね。今日は一段と冷え込みます。今日の投稿では、少し大きくなってきた、ミニハクサイの成長過程をご紹介したいと思います。

まびき

まず、ミニハクサイが大きくなってきたのでまびきを行いました。以前から参考にしている記事に種を植える際は一つの穴に4つほど種をまき、成長に伴ってまびきをしていくと書いてありました。それを参考にまず一回目のまびきです。これはウェブサイトの写真をみると双葉がしっかりでてきた時に行うようです。芽がでて来なかったものもいくつかあったので、4つ芽があるものだけ、1つ芽をまびいてすべての芽が3つ以下になるようにしました。

まびいた芽なのですが、ウェブサイトに他の芽の根を傷つけないようにハサミで切ると書いてあったこと、種を植える際にプランターを増やしたので、これ以上増やすのは大変だと思ったと、また、同じ展開ゼミを行っている畠山さんや竹本さんの記事も参考にして、芽をハサミで切ってぱくっとそのまま食べてしまいました。小さかったことに加え、量も少なかったので、調理はせず、生のままたべました。味は葉物野菜の味でした。ハクサイを生で食べた経験に思いあたりがなかったため、うまく比べることはできませんでしたが、少し苦味のある感じなど、こんなに小さな双葉でも、ちゃんと野菜の子供なんだなと実感させられました。また、驚いたのは食感です。まるまるとした見た目の双葉ですし、コロコロとした豆のような食感なのかなと思って食べたら、シャキシャキしていて驚きました。小さくてもハクサイですね!

トンネル栽培

以前の記事で簡易トンネル栽培を紹介していただいたので、試してみようと思います。その理由として、

- ハクサイは暖かかいうちに種をまかないといけないが、仙台は寒い

- 室内においておくと夜遅くまで起きていることが多いので、プランターに光が当たらないようにしたいが、大きめなので、光を遮ることが困難

- 日中は日光の当たるベランダにだしてあげたいが、最近夜の帰りがおそいかつ、夜は気温が低いので、ベランダに出してから学校に出かけることに抵抗がある

というものがあげられます。ハクサイは寒さには強いですが、霜には弱いとのことなので、これから寒くなって霜が降りるようになってもこれならそのまま対応できるのではないかなと思っています。参考にしたのはこちらのサイトです。

やり方

1.まず、材料を用意します。支柱(棒でもアーチでもよい)、ビニール袋、洗濯バサミです。

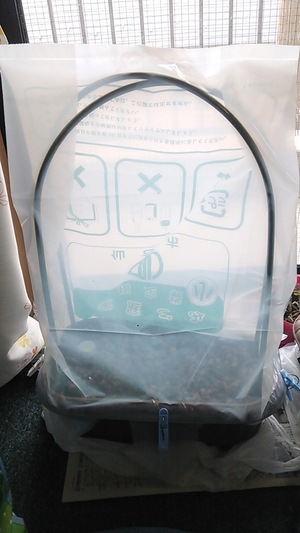

図2:トンネル栽培に必要なもの

2.支柱をプランターにたて、ビニール袋をかぶせ、ビニール袋の端を洗濯バサミで止めます。

図3:トンネル栽培の設置の仕方

3.温度の調節のため、袋に穴を開けます。私は、上の方を5cmほどあけました。

以上です。意外と簡単にできました。いろいろなサイトをみましたが、温度調節用の穴の開け方が難しいですね。まだ加減がわかりません。うまくいくかわかりませんが、しばらくベランダに置いて試してみたいと思います。他の方の記事でもたびたび話題になっている、夜に光をあてないようにすること、この方法なら、カーテンを閉めれば、ベランダに明かりが漏れないので、問題なくできそうです。ただ、植物の様子が見づらくなってしまったので、今よりも注意深く観察する必要がありますね。

コメント

工学部・山口さん

こんばんわ。遺伝の渡辺でございます。今日はほんと寒いですね。11月にしては珍しいかと。明日から、また少し暖かくなるといっていましたが、人間にも植物にもこたえますね。この寒さは。

ハクサイの間引き、うまくいったようですね。生の食感を味わうのは、大事なことです。加工するのも1つですが、生の味を知ると、なるほどということがたくさんありますので。ちゃんと、ハクサイの味をしている、つまり、小さいときから、味というか、そうしたものを「遺伝子」が決めていると言うことを実感できたのは、よいことだと思います。

何よりチャレンジャーだと思ったのは、トンネル栽培をやっているところ。これなら、寒さ、というか寒い風も防げるし、中は暖かいですね。上の方に穴を開けるのは、気温が上下で上の方が高いことを考えると、よいideaですね。今日は寒かったですが、また暖かくなるとか。色々なところに、天気予報が出ています。それを参考にして、終日かけておいて大丈夫であれば、それでよいのですが、あまりに日当たりがよくて、温度上昇するようであれば、工夫が必要かと思います。まさに書いてあった、注意深い観察になるかと。次を楽しみにしています

。

わたなべしるす