キャベツの間引き&実食!(農:榊原里奈)

2018年1月15日 (月)

こんにちは。榊原です。

先日蔵王温泉にスキーに行ってきました。

天気も良く、最高のスキーびよりでした。

さて、キャベツの間引き&実食をしたので報告します。

1月9日

天気:晴れのち雨

最高気温:11.7℃ 最低気温:1.3℃ 湿度:78%

水やりと追肥を行いました。

1号の様子です。子葉が黄色に変化していました。

1号の様子です。子葉が黄色に変化していました。

葉の大きさは①6.7×4.9㎝、②4.8×3.4㎝、③7.5×6.7㎝、④6.1×6.2㎝、⑤3.2×3.1㎝でした。

こちらは2号です。葉の数は10枚でした。

こちらは2号です。葉の数は10枚でした。

葉の大きさは①5.5×3.9㎝、②4.5×3.5㎝、③9.8×7.9㎝、④10.9×10.4㎝、⑤11.0×9.0㎝、⑥11.5×10.0㎝、⑦10.8×10.3㎝、⑧5.0×4.8㎝、⑨5.0×4.8㎝、⑩2.5×2.5㎝でした。

前回の記事で書いた葉の黄色い斑点ですが、変化はありませんでした。

1月12日

天気:晴れ

最高気温:3.9℃ 最低気温:-4.0℃ 湿度:58%

水やりを行いました。

まず1号から。

まず1号から。

葉の大きさは①6.7×4.9㎝、②4.8×3.4㎝、③7.5×6.8㎝、④6.6×6.2㎝、⑤4.×3.6㎝でした。

続いて2号。

続いて2号。

葉の大きさは①5.5×3.9㎝、②4.5×3.5㎝、③10.0×7.9㎝、④11.0×10.4㎝、⑤11.2×9.3㎝、⑥12.8×11.2㎝、⑦12.0×11.6㎝、⑧10.3×9.5㎝、⑨7.7×7.6㎝、⑩4.5×4.0㎝でした。

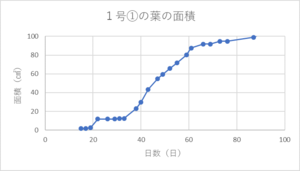

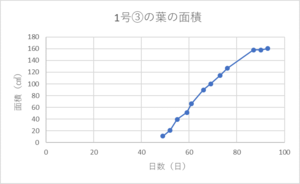

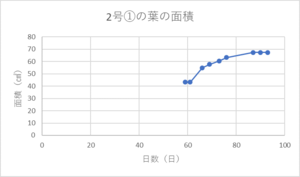

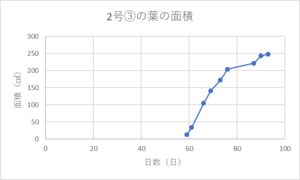

ここまでの葉の大きさをグラフ化してみました。

横軸は発芽からの日数です。もうすぐ100日になります。早いですね。

12月30日の記事にオガタさんがコメントしてくださっているように、後から生えてきた③の葉の方が成長が早く、①の葉はどちらも成長が止まってしまっています。

これは、栄養が後から生えてきた葉の成長に取られてしまうことや、上に生えた葉に日光が遮られてしまうことが原因ではないかと考えられます。

そして...!

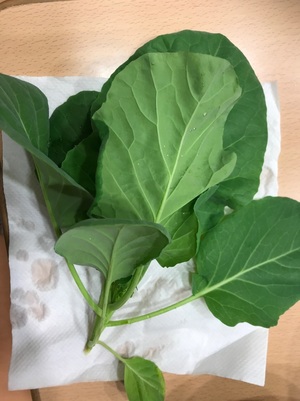

昨日(1月14日)、2号の鉢に植えてあるうちの一方を間引きし、食べてみました。

間引きしたものは葉の大きさを計測していなかったものです。

1月6日の記事に渡辺先生がコメントしてくださったように、子葉の下をはさみで切って収穫しました。

本葉の数は11枚、一番大きい葉は縦14.0㎝×横13.0㎝でした。

本葉の数は11枚、一番大きい葉は縦14.0㎝×横13.0㎝でした。

子葉と1枚目、2枚目の本葉は黄色く変化していました。

そしていざ実食です!

スープとオムレツを作りました。

スープとオムレツを作りました。

(メニューのバランスが悪いのは気にしないでください。魚が食べたかったんです...。)

先ほども述べたように葉が薄く、キャベツの味もあまりしませんでした。

食感はほうれん草のような感じです。

やはりもう少し成長して葉に厚みが出ないとキャベツ感は出なさそうです。

結球して収穫するのが楽しみです。

次回は最終発表になります。期限が迫っています...。

それでは、また。

コメント

榊原さんこんにちは。

とてつもなく爽やかな雪ですね。ダイナミックとしか言いようがないです。しかし、都会地出身の人がスキーとは珍しい。いや、だからなのか? 考え始めると難しいのでこれくらいにします。

キャベツの葉、見事に大きくなりました。メジャーが役に立たないくらいに。確かに薄い感じがしますが、管理が上手くいった証拠です。謎の黄色い斑点も問題にならなくて良かったですね。

葉の成長グラフもとても科学的なデータになりました。上の葉の陰になるなど、原因についての仮説もよく考えました。ただし、科学的に言うなればそれらは全て外的な要因です。

本当のところはどうなのか分かりませんが、内的な要因も考えられるでしょう。要するに遺伝的に最初からプログラミングという意味で。早く出た葉は成長上限が決まっている可能性もありますね。葉の一枚、あるいは葉の細胞レベルの制御なのか、導管・篩管を介して枝先から成長ホルモンが移動するなど植物体全体の制御かは分からず、ただの予想ですけれども。

収穫して葉を並べて見せて下さっているのも分かりやすいですね。料理もきれいですよ。なんというか、チャレンジングなところが学生っぽい料理です。味がホウレンソウを感じたというのは予想外の感想でした。なるほどそうなのか~

残り、早く結球してほしいですね。ではまた、報告お待ちしています。

ラボスタッフ・オガタ

農学部・榊原さん

おはようございます、遺伝の渡辺でございます。基本的なことは、ラボスタッフのオガタくんがコメントしてくれています。気になっているのは、同じようなことです。渡辺は寒いのが苦手なので、スキーは。。。もったいないとも言われますが。植木ばちの方は徒長が止まり、しっかり生長していると思います。葉柄も太くなってきていますし。それに対して、プラスチックの2号は、少し肥料を頻繁にしたらどうでしょうか。

グラフ化してみると、途中で止まっているように見えたり、単純ではないことも見えてきます。もちろん、楕円で概算するというか、モデル化しているので、その分のずれかも知れないですが、何よりやってみることです。大事なことです。サンプリングというか、収穫をした葉っぱ、他の受講生の方も並べていましたが、共通性があるというか、大きくなり、また小さくなる。あとは、葉っぱの形も少しずつ違うと思います。食レポのホウレンソウの味というのが、ちょっと気になりましたが。。。是非、次回は、生に近い状態で、千切りのような形で、食べてみてはどうでしょうか。キャベツの味になっていると思います。最終発表を楽しみにしておりますので。

わたなべしるす