report8.枯れる原因の推察(工:内藤晃史)

2019年12月14日 (土)

~目次~

前回の追肥の時点で、チンゲン菜について、実は10粒の肥料を全体的にパラパラと蒔きました。というのも、鉢の隅に局所的に置くのが個人的に大丈夫なのか、と思ってしまい、前回のような写真が撮れた、という寸法です。いずれにせよ、少々量が足らなかったようですが...

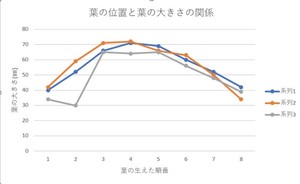

「農学部的に言うと、先ずは下の葉ほど大きいのがおかしいのです。中間の葉が一番大きいものです。」

...え?そうなんですか?

まぁ、工学部からしたらそんなこと知る由もないので、実際に見てみることにしました。

やり方としては非常に単純で、(子葉は枯れてしまっているので無視して)土からのその葉の高さと葉の大きさを計測する、というもの。今回の場合、図のように生えている植物中心に育てていたので、何番目に生えたか、を基準に測定しました。データをとったのは、対象の数の多いチンゲン菜です。データを1株ずつまとめてみると...

本題に入ります。前回の記事に挙げたように、チンゲン菜でいくつかの枯れがみられ、様子見ということでそのままにしておいたのですが、容態は悪くなるばかりです。なんならチンゲン菜どころじゃなくふわふわミックスもやられているし...

本題に入ります。前回の記事に挙げたように、チンゲン菜でいくつかの枯れがみられ、様子見ということでそのままにしておいたのですが、容態は悪くなるばかりです。なんならチンゲン菜どころじゃなくふわふわミックスもやられているし...この記事を清書しながら過去の記事を見ていた時に、葉が枯れる原因がわかりました。

これは間違いなく

①エアコンの排気が当たっていた

②昼と夜の寒暖差が大きすぎた

の2つであるといえないでしょうか。

①に関しては、実はちょっとした盲点で、以前植木鉢の引っ越しをした際に「エアコンはしばらく使わないし、大丈夫やろ」と、高を括って場所もそんなに気にせずに置いたのが原因です。確認したところ、事実、エアコンの排気が当たるところに置いていることが判明。そこに、連日の寒さに負けた私がエアコンを使い始めたものですから、今回のことが起きてしまったというわけです。

②である可能性も否めません。ここのところ、最高気温はかなり高いのに、朝と夜はかなり冷え込んでいました(12月の仙台の過去の天気一覧)。

植物は気温の急激な変化に弱い、とのことでした。植物も人間同様急激な温度変化にばててしまったのでは、と考えられます。(2016年度土肥さんの記事に対する尾形さんのコメント等より)

過去の先輩方には寒さ対策や、気温差対策のために温室を作ってこの問題を解決している方もいらっしゃいます。(2018年度木町さん、2017年度岡田さんなど) どうやら注意すべきポイントがあるようですが...

エアコンを使い始めた時期がちょうど枯れ始めた時期と一致していること、また、同じ鉢植でも、(土の少なさが幸いして)背丈が低いサニーレタスがダメージを受けていないことを踏まえると、おそらくは①が主原因でしょう。(ただし、サニーレタスがやけに赤くなる理由が日野原さんの記事に書いてあるように、日光が原因であるとする場合)

鉢植えたちを横浜にもって帰るわけにもいかないので。次回は、そこら辺の話をしていきたいと思います。(2087字)

コメント

内藤さんこんにちは

新幹線でおもむろにノートパソコンで仕事する、そして前席ポケットの読み物を読んだり、あるいはクソ硬いスジャータアイスを買って食べる、う~ん、エクゼクティブです。

さて、今回の報告も写真が多くて見やすく、面白いですね。

最初の追肥の増量、ありがとうございます。そして追肥の量については標準的な量をこちらも示唆するのですが実はそれだけでもいけません。つまり「植物の生育の様子」を見ながら加減するということが必要です。もちろん、栽培に慣れてなければそれは不可能なですが、原則はそうです。葉の緑、徒長の様子、全体の元気さなどが指標になります。幸いなことにお渡しした品種は、肥料の多寡に耐えるものばかりなので多少のことには大丈夫ではあります。

さて項目の二番目、これは驚きの実証!でした。

他記事のコメントのことまで読み、そして考えたことを実証するという態度は立派ですね! その方法も手持ちの植物を利用して自分で計測するという見事な方法です。しかも見やすいグラフ化です。それを見るとなるほどカーブを描いて最大値付近が分かります。私としてもこの三株でこれほどカーブが近接するとは驚きでした。理屈はまあ、遺伝子発現の様子と、成長スピードの兼ね合いでこうなるのでしょうが、面白い実証でしたね。

葉の枯れに関しては一定仕方のないことではあります。よく冬のダイコン畑などを見ますと半分くらいの葉が枯れている姿を見ますが、それと同じことです。当研究室のものも多少は葉枯れが出ています。肥料を多めにして緑が回復しないか考えていますが完全には防げません。

もちろん原因は寒さによるところが大きいですね。考察通りエアコンの冷たくて強い風で枯れが助長されたのでしょう。植物にとっては猛吹雪の山中行軍をされられているようなものです。

逆に仙台の12月の気温格差は問題ではありません。もちろん当研究室の植物にも見られる通り影響はありますが、全く枯れてしまうことは考えられず、気にするほどではありません。なぜか植物は置き場の変化に弱いのですがそれは気温の変化だけのことではなく総合的な問題です。

そのエアコンへの対策は、分かっていれば何とかなる気がします。移動か風よけですね。本格的に温室を作成するのは展開ゼミの必須事項ではなく、作らなくても全然よいのですが、簡易な風よけ程度のものは工夫すればいいと思います。

サニーレタスも枯れはしませんがだいぶ紫が強くなりましたね。これも寒さかな、と思います。

さて帰省時の注意について例年12月下旬の報告時に言うようにしています。普通より長く、そして早い時期なのでしょうか。一週間ならば全然難しいことはなく、二週間だとさすがに工夫が必要です。それについても考え、また今のうちから「水やりの頻度と乾き方の具合」の確認をしておいて下さい。それに応じて作戦が変わってきます。

ではまた、報告お待ちします。

ラボスタッフ・オガタ