⑦ 大根の根の肥大化・白菜の結球 ー水耕栽培も始めましたー(農:小島蒼太)

2021年11月25日 (木)

いつの間にか11月も終盤です。クオーターの終わりということもあり、私はテスト勉強に追われる日々です。なかなか大変ですが頑張ります。

TOPの写真は石川県にある白米千枚田です。海の青と稲の緑のコントラストは圧巻でした。この時はバスの都合上15分程度しか滞在できなかったので、次に行くときは時期を変えて違う景色も堪能しながらじっくり棚田の仕組みも観察できるようなプランにしたいなと思っています。

さて、前回の記事(中間発表)で目次をクリックするとその段落に飛べる機能を持たせられるかどうかを試すために前々回の記事を実験台にして再編集したところ、先生からのコメントが消えてしまったようです。申し訳ありません。皆さんも先生からのコメントがついてからの記事の再編集は行わないように気をつけてください。

目次

1.1. 大根赤房

1.2. ミニ白菜めんこい

2.1. 空いた鉢への植え替え

2.2. 水耕栽培に挑戦

1. 現状報告

大根も白菜も、ただ葉が大きくなるだけの段階から次のフェーズに入ってきました。

(観察日:11月25日 気温11.3℃)

1.1. 大根赤房

上から撮った写真を見るとわかるとおり、葉は放射状に広がるように配置されています。光合成の効率を上げるためだと思いますが、どの葉も重ならないようになっているのは見事です。おそらく、次に生長してくる葉は写真下側の萎れた葉(1枚目の本葉:グラフの葉番号⑤)の部分に配置されてくるだろうと予想しています。また、葉の大きさも法則性があるような気がします。大きな葉は3枚ありますが、この葉の先端部分を結ぶと見事な正三角形になります。この法則と予想した位置から、次の葉は一番大きな葉にはならないのではないかと考えていますが、結果はどうなるでしょうか。近いうちに記事にしようと思います。

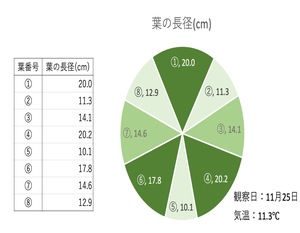

【図の説明】写真の通り、葉に番号をつけてその長径を円グラフで示した。円グラフの面積が大きいほど長径が長いことを表す。グラフの濃い緑の部分は長径20cm以上、中間が14cm以上、一番薄い部分が10cm以上を示すが、配置がほぼ左右対称になっていることがひと目で分かる。このことから、次に成長してくる葉はグラフの⑤の位置に、中間の緑色のサイズ(現在は14cm台)になるのではないかと予想した。

また、忘れてはならないのがこれが「大根」であるということです。土の中で見えないですが、メインは根の部分です。ちょうど1週間ほど前から根が肥大化して大根らしくなってきました。まだまだ可愛い太さですが、これからさらに太くなるように育てていこうと思います。

1.2. ミニ白菜めんこい

間引きして一株にしてからは、葉が大きく広がり上からは鉢が確認できない程度にまでなってきました。

また、これまでは葉は横に広がるのがメインでしたが、最近新しく出てきている葉は垂直方向に成長しており、結球の兆しが見えてきています。

2. 白菜の間引き後

第5回の記事で先生から「間引きした後の白菜の水耕栽培にチャレンジしてはどうか」とのコメントを頂いたため、現在間引き後の白菜の継続栽培にチャレンジしています。2株間引きをしたため、それぞれ違う方法を試してみました。

2.1. 空いた鉢への植え替え

ちょうど白菜の間引きとイトウミックスの収穫の時期が重なったため、1株目はイトウミックス収穫後の空いた鉢に植え替えてみました。

植え替えた次の日から数日は根が張れていないこともあり、萎れ気味でしたが、最近は根も無事固着して葉の張りも出てきました。ただし、植え替えていない個体と比べるとサイズはだいぶ小さいです。

2.2. 水耕栽培に挑戦

今まで特に記事の中では言及してこなかったのですが、実は授業のために頂いた種の他にネギの種を自分で用意して、同時期から水耕栽培にチャレンジしています。

そのため、水耕栽培で使うバーミキュライトと水耕溶液(ハイポネックス)は持っており、今回はこれを使ってネギと同じ要領で2株目の間引きした白菜の水耕栽培もやってみることにしました。

ネギは、お茶のパックにバーミキュライトを詰め、そこにタネを巻いたものを穴の空いたトレーに並べて、それを溶液を満たした別のトレーに浸すという方法で栽培しています。

しかし、白菜はネギと違って体積が大きいため、お茶パックだけでは安定しません。そこで、カイワレ大根栽培のためにいただいたプラコップを活用することにしました。

小島流 水耕栽培キット

①プラコップを半分に切る

②そこの部分をお茶パックを開いたもので覆い、テープで固定する

③遮光のためにプラコップをアルミホイルで覆う

④コップの中にバーミキュライトを入れ、野菜(今回は白菜)を植える

⑤虫かご(たまたま家にありました)に希釈した水耕溶液を入れ、その中に野菜を植えたプラコップを入れて完成(水が染み込みやすいようにそこの部分を割り箸などで浮かせると良い)

...とこのような感じで栽培しています。

こちらは小さな新しい葉は順調に育っているのですが、もともとあった大きな葉が萎れ気味になってしまっています。水に使っている状態が続きあまり根が伸びなくても良い環境にあるのが原因でしょうか。ぜひ、何か問題点があれば教えていただきたいです。

3. まとめ

中間発表も終わり、ここから後半戦です。野菜たちも根の肥大化や結球など、新しい成長段階に入ってきました。また私自身、私の記事の中では初めてグラフを出してみたり、水耕栽培を始めてみたりと次のステップに移りつつあります。さらにグレードアップしていけるよう日頃から観察眼を磨いていこうと思います。(2375文字)

コメント

農学部・小島さん

目次のジャンプの件、渡辺はFirefoxをブラウザに使っていますが、うまく機能しないです。他のブラウザで動いていればよいのですが。確認してみて下さい。葉っぱが正三角形。おもしろい着眼点ですね。次の記事などでの報告を楽しみにしています。もう少しわかりやすくするためには、①、②、というように数字を書いているので、それらを線で結ぶと、どの頂点を見ているのか、分かりやすいように思いますが。その当たりは、プレゼンをもう少し工夫すると、reader-friendlyになると思います。

ハクサイはハクサイらしくなってきましたね。結球の兆しです。まさに。ハクサイらしく見えるのは葉っぱの枚数が多いこともあると思います。肥料を10日前後で少しずつやるとよいのですが、植木鉢の大きさということもあり、できたハクサイが苦みが強くなるかも。その当たりのバランスを考えながら、トライして下さい。水耕栽培については、これも過去ログにあります。是非、参考にして下さい。もちろん、web上にはたくさんの栽培の記事がありますから、そうしたものも調査して下さい。

わたなべしるす