第6回:まだ苦かった〈カブの第3回間引き・第1回追肥・葉の面積〉(教:三浦 佳織)

2024年11月10日 (日)

こんにちは!

大抵の土曜日はバイトがあるのですが、今週は土日どちらも休みで嬉しかったです!

そんな2日間フリーの週末に冬物のコートの買い物とか行けば良かったんですけど、2日間ともほぼ家に引きこもってました...笑 私は自分でもかなりのインドア派だと思っていて、大学とかバイトとかの行く必要がある用事の時は抵抗なく出掛けるのですが、必要性の低い用事だと後回しにしがちです。さすがに1日引きこもっていると病みそうなので1日1回は外に出るようにしてますが、やっぱり自分のベッドの上で好きな音楽を聞いたりYouTube見たりするのが1番好きです!でもこれからはもう少し有意義な休日を過ごしたい...笑

写真はそんな引きこもり休日中に飲んだものです。果汁10%未満なのにブドウの味が濃くておいしかったです。おすすめです!

ではこの辺で本題へ~

今回はカブの記録です。

1.カブ(たにぷん)の間引き

カブの間引きと追肥を行いました。

【播種から35日】11/9(土)16:43(気温14.5℃,湿度58%)

↓間引き前(暗くて見づらくてすみません!)

播種をした7か所それぞれに1株ずつ残すイメージで間引き、11株→7株にしました。もう少し間引くべきなのかとも思いましたが、どの株も捨てがたくこれ以上間引く勇気が出ませんでした...どの株も割と鉢縁に近いため、どれを残したらいいのかが悩みどころです。

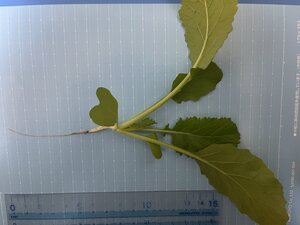

根の部分の長さは約7.5cmでした。根の上部の白い膨らんだ部分の匂いは、すでにカブの匂いでした!

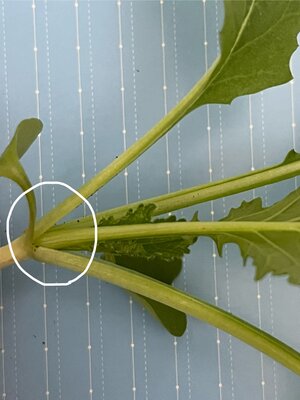

↓写真の白丸の部分がチンゲンサイと似ていると思って調べてみたら、チンゲンサイもカブも、アブラナ科アブラナ属であることを知りました。これまで野菜の分類について考えたことが無かったので、私にとっては新鮮で驚きでした!

2.間引いたカブ(たにぷん)を実食

4株のうち2株はそのまま食べました。茎がシャキシャキするのは予想通りでしたが、葉も薄い割にはシャキシャキしていたのが意外でした。味は苦味が強くて、茎よりも葉の方が味が濃かったです。根の上部の白い膨らんだ部分は、甘みを除いたカブの味でした。

残り2株は味噌汁に入れました。カブの葉だけだとさみしかったので、家にあった豆腐も入れました。我ながらテキトーな料理をしたと思います笑。

3.カブ(たにぷん)の追肥

間引きをした同じ日に、続けて追肥を行いました。オガタさんのコメントを参考にやってみました。11/9(土)が追肥1日目なので、これからおよそ10日おきに、忘れずに追肥していきたいと思います。

4.カブ(たにぷん)の葉の面積を求めてみた!

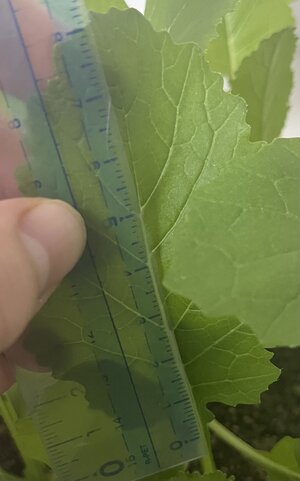

渡辺先生のコメントを読んで、葉の大きさの成長を楕円の面積という観点から捉えるのが面白そうだと思い取り組んでみました。〈播種から36日:11/10(日)に実施〉

楕円の面積(S)を求める公式S=πab に代入し、S= 8.61π

π=3.14とすると、S=27.0354(㎠)となりました。

面積を求めてみると、葉の縦方向の成長以外も感じることが出来て良いと思いました。今後も定期的に面積を求めていってみようと思います。

5.終わりに

最近はパっと見で分かるような変化を感じなくなり少し面白さが無くなってしまいましたが、だからこそ小さい変化は見逃さないようにしていきたいです。

そろそろスプラウトも始めたいな~と思っています!

コメント

三浦さんこんにちは

その「濃い巨峰サイダー」、なかなか興味が湧きますね。たぶん濃い感を出すために皮ごと絞って皮近くの香味を取り出したのだと思います。しかしただそれをすると雑味が出そうで、対策を立てるところが企業秘密なのでしょう。結果的に少ない果汁で済み、コストを抑えて消費者に提供できる...... まあカロリー自体は比例して低くなっているわけではなさそうなので、大量に飲め無さそうですが......

インドア派について、東北大生は基本的にウェーイでないためか、インドア派が多そうです。そして、ごろごろしているのも悪くないですよ。というかごろごろしているだけで「有意義な青春」ではないかと思います。

もう一つ言ってしまうと、社会人になって本当に時間的ゆとりが無くなってしまえば、逆にごろごろが精神的にキツくなります。「時間を無駄にしている感」に耐えられないんですね。そうならないようにホワイトな職場を探しましょう!

さて今回記事は「カブの間引き」「その実食」「追肥」「葉面積の計算」の話になっています。

先ず間引きを行ったことは良い判断、というか本当ならもう一段、減らしてもよかったかもしれません。葉の重なりと日照競合を考えれば...... そして最終的に2~3株のみ(どんなに多くても4株)にしてしまいますから。

ともあれ間引きをしたこと、そして実食!したのは褒められます。なかなか実食の例は少ないですから。そもそもカブやダイコンの葉を食べることは、今の世代にはあまりピンとこないと思いますし。

さてその実食の初めは「生のまま」。これまた凄いですね。苦みがあったのはご愛敬です。というか苦みがあるのはきちんとした肥培がされている証拠でもあります。そして本命の煮物、かなり見栄えが良くて、そのやや薄め感といい本格的感があります。味について、ハクサイのような「完全葉物野菜」に及ぶはずはないんですが、食べられないことはなかったと思います。

記事中で「既にカブの匂い」だとか「チンゲンサイに似ている」とか、よく感じ取りました。私もあまりチンゲンサイをしっかり見たことがないので、気が付きませんでした。

他の管理(水や追肥)は適切でしょう。

葉面積はよく計算しました。成長の程度を知るのに「葉の長さ」でも目安にはなるんですが、葉面積に換算して比べた方が実際に近いですね。こういったチャレンジをこちらも期待しています。ちなみに研究において成長を比較する場合には通常「乾物重」を用います。葉の枚数も体積も全てひっくるめた数字になりますから。ただしこれは「たくさん株を用意して、計測ごとに使い捨てる」のが前提の方法であり、この講義のように一つの植物をずっと追っていくのには適しません。そこで葉の面積や枚数で成長を見るのはとても現実的で最適だと思います。

さて気温は記事中の数字だと高いのですが...... 今現在はかなり低いと思います。植物の変化もゆっくりになります。スプラウトを始めるのにはいい時期かもしれません。スプラウトは室内栽培ですが、案外室温も下がっていく(人間が寒さに慣れていくせいか)ので、あまり遅くなるのもまずいでしょうね。室温が低いとスプラウトの成長も極端に遅くなり、例年の受講生の中には適正栽培日数をはるか超えてしまわざるを得ない人が出てきて、結果腐敗につながりやすいものです。

ではまた、記事期待しています。

どんだけ飾らせるんだ鏡餅! 縁起物だけど...... というかまだ早すぎるだろ!

ラボスタッフ・オガタ