【中間発表】注目したい点はどこか(医:酒井 桜奈)

2024年11月24日 (日)

写真はイベントに惹かれて寿司屋に行った時の写真です。目的のものを食べることができて最高でした。

今回は中間発表を行いたいと思います。1ヶ月半を振り返り、今後に繋げていきたいと考えています。

(1)栽培を通して最も驚いたこと

野菜を育てて、最も驚いたことは外部環境を変化させた時の反応および対応速度です。すぐに変化は感じることができませんが、自分が想像している以上に対応速度が速いです。そのように考えた実例を二つ挙げたいと思います。

まずスプラウトです。最初は遮光していたため白に近い黄色の葉をしていたのですが、日光に当て始めた次の日から徐々に緑色がつき始めました。光合成を始めたため当たり前の事ですが、新鮮で驚きました。

また植え替えや間引きを行なった時、小松菜が倒れてしまうことが多くありました。今まで張っていた根に負荷がかかってしまったこと原因と考えられます。しかし数日後には葉の艶も良くなり、上にしっかり伸びていました。根から抜かれても、新たな地に根を張っていくスピードに感心しました。他にも間引きの時期が遅れて生育できるスペースが限られたことにより曲がって伸びてしまうこともありましたが、スペースを作ることで再びまっすぐ伸びるようになりました。

環境に適応していくというのは当たり前のことなのかもしれませんが、植物はすぐに反応が見られないだけあって、いつの間にか見た目が変わっていることに毎回驚かされました。ここで反省点としては立ち直るまでの観察を怠ってしまっているということです。立ち直っていく過程などをタイムラプスなどで撮り、時間経過を見たいと感じました。次に活かしていくためにもなおるまでの記録、またなおらないことがあったらその経過について特に重点的にみていきたいと思います。植物には何度か負荷をかけってしまっていて申し訳ないのですが、柔軟に対応してくれていることが非常に嬉しいです。

(2)参考にした記事

まず肥料を始めて与えるとき参考にしたのは2021年の小島さんの記事です。小島さんは第9回の記事で肥料やけについて説明しています。科学的な観点から肥料焼けについて説明して、野菜の状況を分析しているため納得しました。肥料を与えすぎることで結果的に植物から水を奪いうるということは初めて知りました。良かれと思ってやっていることが時には植物にとってダメージになるのだなと感じました。鉢の中一面に根が張っているということを念頭に置いて、肥料を置く場所を考えたいと思います。

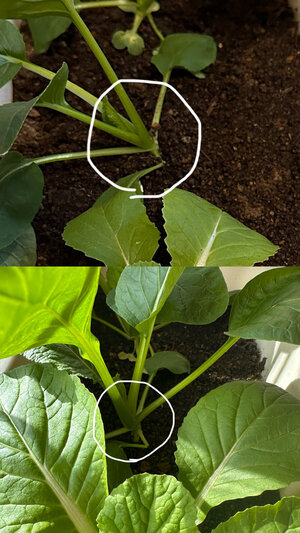

また2022年の山本さんの投稿になるほどと感じました。一番注目したのは写真の撮り方と載せ方です。様々な角度から撮られた写真を載せていて、クローズアップするところもはっきりしています。読者が写真のどこを見れば良いのか明確で参考にしたいと感じました。そして一番すごいと感じたのは気になったことを試してみる姿勢です。山本さんは温室を自分で作成して第11回の投稿でその効果を示しています。客観的に効果を示している点が良いと感じました。私も改善点があればすぐに動きたいと感じました。日当たり、強度、そして温度を適切に保つことは難しいと思いますが、自分が思いついたことは試していこうと感じました。

(3)参考になったコメント

参考になったコメントはまず武田さんの第5回の投稿に対するオガタさんのコメントです。スプラウトについて書かれていて、スプラウト栽培を少し失敗してしまった私にとっては学ぶことが多くありました。私は早く日に当てすぎて、十分な徒長を促すことができませんでした。この経験も踏まえて私が最も驚いたことは「植物はわずかな光でも検知が可能である」ということです。人が気づかないような光でも植物は検知することができるというのは新たな学びとなりました。これから育てるブロッコリースプラウトですが、最初に育てたスプラウトとは少し異なってはいても、栽培方法は同じ点が多いと思います。つまり、リベンジです。今回の反省をいかし、次は最大限に美味しく食べられるように日照と水の加減に気をつけていきたいです。

そしてもう一つ参考になったコメントは自分の第2回の投稿にいただいたコメントです。特に風についての話がなるほどと感じました。私は風があたることで茎が太くなるという内容の投稿をしたのですが、コメントを通して風の他の効果を知ることができました。植物栽培では、当たり前と思っているようなことでも調べてみることで意外と知らない因果関係が知れて面白いです。コメントの、風にあたることで株内に二酸化炭素をはこび、株内の温度を下げて光合成を助けるという仕組みになるほどと感じさせられました。風はどちらかというと成長を妨げるようなイメージがあったのですが、適度な風は逆に植物の成長に必要なものなのだなと思いました。

(4)双方向学習について

双方向学習を通して、コメントをいただけるということは非常に貴重な経験だと感じています。気になったことについて自分で調べるだけでなく、客観的な意見をいただけるため自分の考察をもう一度振り返り、視点を広げる機会になります。例えばそれまで自分が気にしていなかった部分に気付き、次の日からその点について注目し始めることがあります。また知識が深まっているのを毎回感じています。ほとんどの授業が対面ですがレポートを書いてそれに関する意見や改善点をいただくことは少ないです。そのため自分の直すべき点を見つけることが難しいと感じます。この授業ではコメントをいただくことでさらにこうした方が良い、このやり方は良かったという内容を知ることができるため学びが多いです。そしてウェブで行うということでどのような構成や伝え方を用いたらうまく伝わるのかというのも考えるようになりました。伝え方を工夫する力はこの先も必要だと思うので、成長することができる経験だと感じます。

(5)これから注意したいことと目標

中間地点に立ち、大きな反省があります。それは栽培を始めるときに何に注目するか決めずに栽培を始めてしまったことです。葉の大きさや数を途中から測り始めてしまうとともに不定期に測ってしまっているため、成長の様子がやや見えにくいです。最初から同じ尺度で測っていれば、より成長の様子が見えやすかったと感じます。これから継続的にかつ定期的に計測を行うとともに、今後新たな植物を育てるときは最初に自分が一番何を観察したいのか、一つは決めて栽培を始めたいと考えています。

今後の目標はまずミックスとブロッコリースプラウトの栽培を行うことです。植え方や収穫のタイミングをしっかり考え、どのように成長していくかあらかじめ仮説を立てて栽培してみたいと考えています。またバランスよく残すということも大変そうなので頑張っていきたいです。そしてすでに栽培をしている野菜たちは今後、完成の形に近づいてくると思います。特にハクサイは結球を目標としているため、たくさんの大きい葉が必要になってきます。そのため新たに株の直径を測るのも良いと考えています。

以上で中間発表を終わります。今後も定期的な投稿を頑張っていきます。また、一週間後に観察したい点などはあらかじめ記録しておき、より成長を客観的に知ることができる記事づくりを目指していきたいです。

コメント

医学部 酒井さん

〆切から1 week程度の余裕を持っての投稿、よいことです。受講している講義は他にもあるし、必須、必須でないなど、〆切に注意を払っているのがよくわかります。是非、この週刊を続けてください。写真は、1枚しか上がってないですが、これまでの活動を見る限り、高い栽培力というか、物言わない植物に対しての水管理能力に長けていると思います。これから寒さが厳しくなるので、もう少し水やりを控えてもよいかと。

植物への環境への適応力を栽培を通じて理解できていると思います。過度に適応力を信用せず、栽培をして下さい。寒さへの適応という点では、葉が甘みを増すということがあります。そんなことを実感してみてください。糖度計などあればよいですが、ないので、工夫が必要かもしれないですが。

植物は地上部と地下部の成長が同じくらいと言われています。なので、それに合わせて、水やり、施肥を行ってください。今年は比較的暖かいので、温室はなくてもよいですが、先達のチャレンジを見て、おもしろそうなこと、さらに発展させたものにチャレンジしてみてください。

レポートを書いてそれまでというのが多いと思います。渡辺の当時もそうでした。そんなこともあり、こんな講義があってもよいのではと思った次第です。あと半分ですが、このよさを実感して他の講義では双方向ではないですが、振り返りをするように心がけてください。また、受講に当たっての目標を立てるのは大事なこと。最初のオリエンテーションでハクサイの結球は難しいといいましたが、それにチャレンジというのは1つの目標ですが、もっと具体的な目標大事です。是非、次の投稿で表明するのはよいと思います。後半戦も継続した投稿を期待しています。

わたなべしるす