初めての野菜栽培! part8(会:宮野 はるな)

2024年11月30日 (土)

こんにちは、宮野はるなです。

最近、会津は一段と寒さをましてきたように感じます。学校でももう暖房が入り、廊下と教室の寒暖差が激しくなりました。私の学校は中高一貫であるために校舎が広くて移動教室のときは廊下を歩く時間が長いのでとても苦痛です。しかし、冬は寒いですが、クリスマスなど明るいイベントがあるので楽しみでもあります。

背景の栗は秋を感じる食べ物なのでのせました。とても美味しかったです。

収穫!

播種から58日目にハツカダイコンを収穫しました。

11/28(木) 20:54 晴 3℃ 96%

ハツカダイコンの根本の赤いところの直径が2cmほどになったので収穫を行いました。

下の写真が収穫後のハツカダイコンです。7個収穫できました。また、一番大きいのが直径2.5cm程、小さいのが1.0cmほどでした。

中身まで虫がいるのではないかと不安でしたがきれいな赤色で安心しました。漬物にして食べようと思っています。

実食!

収穫したハツカダイコンを1mm幅程に切り、その後塩昆布の素を加え混ぜました。

味は、苦いのかと思いきや苦くなく、むしろ噛めば噛むほど甘みが出てくる味でした。また、食感はシャキシャキしていて美味しかったです。初めてハツカダイコンを食べたのですが、予想していたよりかなり美味しかったので今後も食べたいと思いました。

〜スプラウト開始〜

11/28(木) 播種0日目 21:58 室内(26℃) 96%

ハツカダイコンを収穫し終えたのでスプラウト(かいわれ大根)の栽培を開始しました。

容器の作成については、昨年度の田中さんの「ひまじのカブ栽培日誌 第8回~スプラウト開始!~」を参考にしました。

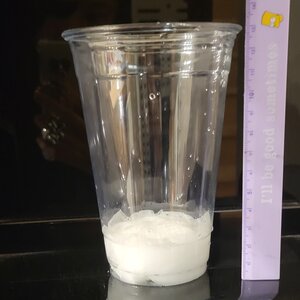

まず頂いたコップの底に2.5cmほど脱脂綿を置き、水をやって湿らせました。発芽できるまではきちんと水が浸っている方がいいようなので多めにやりました。脱脂綿を湿らせたあと、その上にキッチンペーパーを敷きました。

続いて、種まきです。底の面積が半分ほど埋まる程度の量を入れました。これは柳澤さんの「ほうれん草とカイワレ大根を作ろう その10」を参考にしました。この投稿のコメントに市販のカイワレならばもっと密に播くようなのですが「失敗を避ける」という意味では適切だとのことなので私も失敗を避けるために柳澤さんの種の数を参考にしました。

温度が約20℃の部屋に置きました。

11/29(金) 播種1日目 18:43 室内(20℃)

9個くらい芽がでてきました。過去の受講生の方の記事からもかいわれ大根の成長が早いのは知っていたのですが、やはり早いな、と感じました。

11/30(土) 播種2日目 11:30 室内(22℃) 98%

ほぼ全ての種の芽がでてきました。成長が早くてとても驚いています。成長の変化がこんなにも視覚的にわかると今まで以上に楽しいです。

今日(11月30日)から、ミックスの種は余ってたのでミックスをもう一度育てることを決めました。土は余っていなかったので市販の土を買うことにしました。(再利用は虫が怖かったのでしませんでした。)土を買いに行く際に、市販のミックスの種を見つけたので対照実験として育ててみることにしました。

次の投稿からはスプラウト(かいわれ大根)とミックス2種類をメインにあげていきます。頑張ります!

コメント

宮野さんこんにちは

冒頭の栗、なんだかとても大きく見えます! 箱のせいでしょうか。そして中高一貫の廊下の長さ、これはよく分かります。というのも、うちの娘は仙台青陵中等という中高一貫に行ってましたので...... 校舎の作りが人数に比して大きめなんですよね...... それはともかく、部活動の様子が面白かったですね。なんと中学一年から高校三年までがひとまとめになりますから。もう大きさがバラバラです。うちの娘は吹奏楽部でしたが、基本皆穏やかなので、声の大きい中学二年あたりの子供が仕切り、皆ハイハイと従っていたようです。

さて今回投稿はついにハツカダイコン収穫!の話です。

先ず、播種から58日というところ、もちろん適期であればもっと早かったのでしょうが、それでも歴代受講生の中でトップクラスに早いものです。管理が良かったおかげです。

そして個数が7個、この鉢の大きさから考えてマックスの数ですね。大きさも1~2.5㎝、立派なものです。最大の大きさのものが、これ以上置くと再度割れてしまう可能性が高いですので、今収穫するのは妥当な判断です。また、逆に言えばプロの栽培では大きさのバラツキがあまり出ないよう、うまくやっているということが分かります。

次に色と形について、完全な球体にするのは難しいことです。しかしまあ、食用にするには全く問題ありません。

実食で苦い辛いというより甘みがあったとのこと、これまた栽培として成功ですね。肥料過多ではなかったことと、順調に光合成していたことが分かります。ついでに言えば、気温が低い季節だったことで、生育期間は長くとも味的にはむしろ貢献したのかと思います。

さてテーマは変わり、スプラウト栽培ですね!

スタートアップはきちんと過去記事を参考にしたもので、理にかなっているものと思います。この播種密度では、高さの揃いを良くするのが一つのハードルになるでしょう。遮光をきちんとしなくてはいけませんね。

下敷きに脱脂綿とキッチンペーパーを使えば水管理が楽にできます。種子の水没、あるいは逆に乾燥、そういった極端な変動はしないでしょうから。しかし逆に完全な水替えは難しく、適宜水を追加する形となります。ということは、腐敗に関して注意が要ります。といってもできることは限られていて、最大のキモは温度管理でしょうか。温度は高すぎても細菌の増殖を招きますし、温度が低すぎると栽培期間がどんどん長くなってカビの発生につながります。現在の20℃より下回りそうなら、できるだけ暖かい場所に置いてあげて下さい。

最後にミックスをもう一度栽培! この時期からはたしてどうなるか、これまた興味が湧きます。こちらにとっても新しい知見になりますので、余力があればぜひお願いします。

ではまた記事投稿お待ちします。

うちのネコがヤンキーに......

ラボスタッフ・オガタ