【中間発表】ゆとりがいい記事づくりにつながる(文:佐藤 壱英)

2024年11月29日 (金)

こんにちは!

これを書き始めた時はまだ三つしか記事を投稿できていなかった佐藤壱英です。

仙台では光のページェントなるものがあるそうで、その点灯式が12月14日にあるとのこと。アルバイト終わりにLED設置作業を見かけたのですが、想像以上にきれいでした。冬のイルミネーションってどうしてあんなにきれいに見えるのか、だれか教えてください。

写真は、モンベルの熊さんです。正式名称「モンタベア」というそうで、公式でぬいぐるみも販売されています。大きなぬいぐるみを見ると抱き着きたくなるのも、人として当たり前のことですね。異論は認めます。

では、本題、中間発表に入りましょう。

目次

1.一番驚いたこと

2.誰の記事が参考になったか

3.コメントの中での気づき

4.双方向でよかったこと、よくなかったこと

5.これからどう続けるか何に注意して、何を目標として書くか、何を伝えたいか

1.一番驚いたこと

ここまでの本講義を通して最も驚いたことは、玉ねぎの発芽と成長についてです。

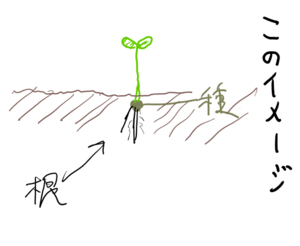

小学校や中学校で植物を育てる授業を行った経験があるため、それを踏まえた経験と思い込みも相まって、「子葉の内は種子のエネルギーを用いて植物は成長する(種が根元にあり、根幹である)」という固定観念が私の中にありました。

しかし、玉ねぎの発芽と成長を見ていくと発芽してしばらくたつと、種が子葉の先端に付いて土から出てきたではありませんか。

根は種から出ておらず、種に近い部分が最も茎が太いという私の常識も打ち砕かれました。土に近いほど茎が太くなるのは予想通りでした。再三言いますが、まさか種子がこんな扱いをされる植物があるとは思っていませんでした。文句なしで一番驚いたことです。インターネットで理由を調べたりしましたが、検索のやり方が下手なのかこの疑問を解決する記事は見つかりませんでした。いまだに謎です。

2.誰の記事が参考になったか

この講義は過去に展開ゼミとして長年行われてきたため、アーカイブが多く残っています。玉ねぎ栽培に関する記事は見つかりませんでしたが、過去にキャベツを育て、血球までもっていった方は多くいました。その中でも2016年度の沼澤芽衣さんの記事が参考になります。特にこの記事がお気に入りです。育て方についても、参考にするところは多いのですが、私は文章の書き方で参考にしたいところが多くありました。私のように無駄に長い文章になるわけでもなく、コンパクトに報告できています。「一つの物事にフォーカスして記事を書く」ことで、リーダーフレンドリーかつ、わかりやすい文章になるのだと実感しました。キャベツの詰まり具合で冬の到来を感じているところとか、今の私の目標地点です。

3.コメントの中での気づき、参考になったこと

記事につくオガタさんからのコメントですが、過去記事を見れば見るほどその知識量と感性の高さに驚かされます。私の記事についたコメントの中で最も参考になったことは「インターネットの知識に対する考え方」です。これとかこれです。

野菜栽培はやる気さえあれば誰でも出来ることであるため、インターネット上に栽培のコツや様子を記したブログや動画等のコンテンツが数えきれないほどあります。その中で本当に自分の役に立つ情報がどのくらいあるか、私は本当の意味で情報の取捨選択を行っていなかったのだと気づかされました。そもそもインターネットに頼る前に、双方向性講義の特徴を生かして、質問を行っていればよかったなと思うのはあるあるではないでしょうか。

4. 双方向でよかったこと、よくなかったこと

まずよかったことですが、僕にとって一番良かったのは自分の書いた記事にコメントがつくということです。この良さは特に二つあって、一つは前項でも述べましたがインターネットよりもはるかに信用できる情報を教えてくれること。もう一つは自分の記事を誰かが待っているという実感があることです。

この講義をとる人の多くは植物の栽培について豊富な知識を持っていません。手探りでやることを余儀なくされますが、その道標、羅針盤となるのがコメントです。自分が観察して発見したこと以上の情報が投稿から二日と経過しないうちに返ってくるということは常にフィードバックを受けることが出来る点で非常に有用です。また、コメントから得た知識をもとにさらに観察をよいものへと昇華することもできます。

自分の記事を誰かが待っているという実感についてですが、これは大学生、特に指導者側と個人的なかかわりを持ちにくい1年生にとって大きな意味を持つことです。自分の活動が誰かに認められているという実感があれば、それは継続力の根源となりえますし、私のように更新が滞っても、こちらを気にかけてくれているという実感があれば、投稿しなければならないと自らを叱咤激励するきっかけとなります。

次に、よくなかったことについてですが、私はあまりデメリットを感じませんでした。過去記事の中間発表を見てみると、コメントに心をえぐられた人が一定数いるようにうかがえましたが、もとより他の授業よりも密接なコミュニケーションをとることが出来るのが学問論演習という少人数教育科目の良いところだと思っていたのでそこは気になりませんでした。

あえて言うなら、「記事」の投稿以外にも「問」の投稿ができればいいのになと思うくらいです。

5.これからどう続けるか。何に注意して、何を目標として書くか

ひとまず、週一投稿を確実にできるようにしたいです。私の前半戦は植物との戦いというよりも怠惰な私との戦いであったため、根本的なところから直していかなければ、この講義の目標の一つであると捉えている「科学的な観察」を行うことが出来ません。心のゆとりが柔らかい発想と好奇心の源です。この講義に限って言えば、「やらなきゃ」で行う観察に意味はないと思います。

これから気を付けていきたいことは、過去記事にしっかりと目を通すことです。中間発表を書くにあたり、過去記事に改めて目を通しましたが、これまでの自分の記事が恥ずかしくなるくらいの投稿がたくさんあります。個人的には2019年度の参加者のほとんどが温室制作にチャレンジしていて、これから来る寒さに対する独自の解答を用意しようとしていました。記事を読み漁ることには時間がかかりますが、少なくとも自分と同じ作物を育てている人の記事は熟読したいと思います。

最終的な目標に関しては、最初の記事の通りです。おいしく食べることが至上命題と考えています。その道すがら、読み手に取ってわかりやすく、有益な記事投稿ができればいいと思っています。たとえ失敗であっても、それが意味を持つ、そんな記事を作りたいです。

ぎりぎりの時間の投稿になると予想できますが、これにて中間報告を終わります。

コメント

文学部 佐藤さん

中間発表の投稿数をギリギリで合わせて、〆切が間に合ったこと、確認しました。講義のオリエンテーション、シラバスにも書いたとおり、毎週の定期的な投稿が大事であることは伝えたとおりです。この点は後半戦に向けてのところで、佐藤さん自身も書いてあるとおり、自制心を養成するということを講義から習得してください。

子葉が展開する時、種子の一番外側が地下部なのか、地上部なのかということに着目しているのはよいことです。他にも植物を探されたようですが、この講義の受講生がホウレンソウを栽培していますが、同じように子葉の先端に種子の一番外側が付着しています。調べるのもちろん大事ですが、一緒に受講している受講生の記事は参考にしてほしいです。

また、中間発表の文字数は、2,500文字をリクエストしましたが、イントロを入れると、超えているかもしれないですが、実質のレポート部分が超えてなかったのは残念でした。文章力はこれまでの投稿でしっかりしたものがあります。あとは継続力かと思います。自制心ともいえるでしょうか。しっかり取り組んでください。

わたなべしるす