せや!ダイコン育てよ スプラウト再挑戦編(農:武田 壮司)

2024年12月25日 (水)

こんにちは、今回は前回の失敗を活かしてスプラウトづくりをリベンジしていこうと思います。また、収穫を先延ばしにしていたミックスの方も収穫したので、そちらの方についても書いていこうと思います

スプラウトのリベンジ

まずは前回の反省点からおさらいしていこうと思います。

⒈播種密度

前回の栽培では播く種の量が少なく、成長時に体を支え合えず、収穫時に湾曲した状態になってしまっていました。また、種の密度の低下の原因として、スポンジの凹凸が挙げられました。

前回の播種の時の様子

この反省を踏まえて、スポンジは平らな面を使い、種の量を増やして今回は播種しました。前回のスポンジを使った栽培では根がスポンジの中を通って裏まで伸びてはいたので根入りについては問題ないと思います。また、昨年度のスプラウト栽培の投稿(①、②)を見ると、下に敷くガーゼを数枚重ねていたのでスポンジを二層にし、根の張りをよくしました。

今回の播種の様子

⒉遮光について

前回は他の受講生の成功例とも比べて早い段階から葉が緑化していました。今回は前回よりも強固な遮光をして対策をしようと思います。まず、前回同様コップの全面をアルミホイルで覆い、その上からダンボールをかけます。これを、窓と部屋の光源の遮蔽になる位置に設置しました。

先に挙げた昨年度の2つのスプラウトでは、成長に若干の差があったらしく、それはお世話時の光の当てすぎが原因と考察されていました。なので、お世話をするために箱から外に出す時も、遮光に気を使っていこうと思います。前回にまして寒い季節での栽培になるため、なるべく暖房時はカイワレダイコン周辺の気温に気を向けて生活したいと思います。幸い冬休み中は実家暮らしの利点で帰省の予定はないため、暖かい環境は提供できると思います。

ミックスの収穫

数回前の投稿でその一部を収穫したミックスですが、その後残った個体が成長してきており、再び鉢が窮屈になってきていました。

成長がここ数日止まっており、光合成がうまくできていないことが伺えます。これは、ただでさえ気温が低い状況にもかかわらず葉に重なりができてしまっていることが原因ではないか心配になったので、収穫をしました。

|

|

前回収穫時(46日目)のカブは胚軸が2cmでしたが今回(76日)は3cmほどと、縦の方向には大きなサイズの変化は見られませんでしたが、横の方向には二倍ほど太くなっていました。葉のサイズは10cmとなっています。測定しながら、葉と茎の色が前回に比べて若干濃くなっているかなと感じました。

測定後は味噌汁に入れて食べたのですが切った際に、前回は中央部に見られた緑の輪が外周近くに広がっていました。葉の部分は前回同様に生の状態で食べましたが、塩味は特に感じられずむしろ苦味が強かったです。

今週残りの活動について

収穫前のミックスの写真からわかるように、葉に元気がない状態で、生育が遅くなったように感じられます。材料を先週末に買ってきたので今週中に光合成を促進させるために、温室効果のある設備を作ろうと思います。

コメント

武田さんこんにちは

さてさて、二回目のスプラウト栽培にチャレンジ、いいですね!

そのチャレンジ精神もさることながら、前回の結果を踏まえ、きちんとフィードバックをかけているのが良い点です。

単純なスプラウト栽培でも、温度、光、水、雑菌、タイミング、いろんな要素があるものです。植物栽培のエッセンスといったら大げさですが、それでも考えるべきことは幾つもあり...... スキルを上げるための時間パフォーマンス(いわゆるタイパ?)でいえば良いものではないでしょうか。

さあ、そのフィードバックの内容、先ずは「播種密度」です。もちろん前回は密度が低すぎたので改善しなくてはなりません。今回はなかなか良い感じだと思います。上から見て空隙がそれほどなく、横から見てわずかに重なる部分もあるなあ、という感じ、最適だと思います。

これで温度を保ち、遮光できればまあ失敗はないかと思います。ただスポンジ二重だと上層のスポンジにうまく毛細管現象が伝わるか、注意が要りますね。もちろん種子が乾いてはいけませんし、水没してもいけません。そもそも、スプラウト栽培では下敷きが薄すぎて失敗するより厚すぎて失敗する方が多いものです。根の呼吸を考えると、深いところまで到達すれば......水中の酸素が充分でなくなるかもしれませんので。

まあこのトライの結果はこちらも楽しみです。

次にミックス(?)収穫の話です。これはもはやサラダミックスではなく、立派なカブ栽培になってしまいました! 予想外のことですが良しとしましょう。歴代受講生のカブ栽培と同じように成長してしまうとは...... 何のミックスと思いますが、結果素晴らしいことです。

さあ、小ぶりですが白くてしっかりカブの形になっているものを実食...... 葉に苦みがあるのは、もう生食の範囲外まで大きくなっているので、そういうこともあるでしょう。もともと葉菜ではありませんので。もちろん煮たりすれば葉に集積された硝酸塩が流出して苦みが薄らぐことと思います。

それに加え、葉にそういった塩類があるということは「肥料が充分に行き渡った」という意味でもあり、栽培は良かったと思います。

さて写真で見ると葉がぐったりしていますね。これは気温の変化が大きいと葉にダメージが来ることに加え、さらに根の活動が衰えて水の吸い上げが追い付かなくなると出る症状です。ミックスはこれで収穫してしまったため問題ありませんが、他は心配ですね。そのまま枯死することはあまりないのですが、生育が遅れることは確かです。教授の投稿にある通り、半端に雪に埋もれると一番ダメージが来ますから、積もれば雪を払いのけてあげて下さい。

投稿中にある通り温室を設定できれば一番いいのですが......これは歴代受講生でもなかなか苦労するところであり、逆に言えば各人のユニークな工夫が現れるところでもあります。無理しない範囲でトライしましょう!

ではまた、投稿お待ちします。

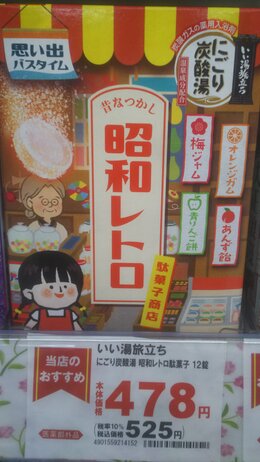

いい湯旅立ち...... 昭和レトロ駄菓子に見せかけてバス用品...... もはやツッコミどころが分からない!

ラボスタッフ・オガタ