第13回:成長させたい!〈カブの計測&温室作成〉(教:三浦 佳織)

2024年12月30日 (月)

こんにちは!

気づいたら2024年が終わろうとしていてなんか不思議な気持ちです。年末は音楽番組が多いので、ここ数日はテレビで推しを見ることが楽しみでした。

帰省も楽しみです。今回はやらないのですが、いつか新幹線に乗らないで在来線で栃木まで帰る旅やりたいな~と思っています。新幹線だと速くて景色をあまり堪能できないので、ゆっくり景色を眺めてみたいです。

お正月休みが明けたら期末試験やらレポートやらが待っているので憂鬱です...お正月終わらないで...

写真は、ネタ切れなので夏休み中にカフェで食べた健康なランチです。最近はこういう食事とはかけ離れた食生活をしているので、ちゃんと納豆とかヨーグルトとか食べてた自分を取り戻そうと思います笑。

ではこの辺で本題へ~

今回はカブの記録です。

1.カブ(たにぷん)の成長

【播種から85日】12/29(日)13:30(気温3.5℃,湿度59%)

現在のカブの様子です。追肥は、前回の追肥から10日以上経ってから気づくことが多々ありましたが総計5回行っています。

①の本葉は10枚、②の本葉は10枚、③の本葉は7枚確認できました。(枯れている本葉は除く)

①、②、③のいずれも、下の写真のように枯れている本葉が1枚確認できました。

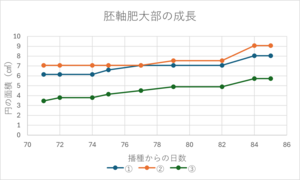

胚軸肥大部の成長のグラフ化

【播種から71日】12/15~【播種から85日】12/29にかけての胚軸肥大部の成長をグラフで表しました。胚軸肥大部の成長は、2週間前の記事で考えたように「肥大部を上から見た時の円の面積の変化」として捉えました。

肥大部の直径を計測するときに誤差が生まれていると思いますが、

現時点では③<①<② の順で円の面積が大きく、

この2週間で①は1.89㎠、②は2.0㎠、③は2.26㎠ 大きくなりました。

③は①、②と比べてひときわ面積が小さいですが、この2週間での成長は一番大きいことが意外でした。逆に①や②ではグラフが横ばいになっている期間が5~6日程度あり、③よりも長くなっていました。この正確性に欠ける結果を基にして言うのもどうかなと思いますが、「小さい分伸びしろがあるというのは植物にもみられるのか」と疑問に思いました。

また、このグラフからも分かるように胚軸の肥大は気温の低さや日照不足のためか順調ではないと感じます。

そこで、やっと寒さ対策として簡易的な温室を設置することにしました。

2.温室の作成

温室を作るにあたって特に参考にした記事は、2017年の岡田さんの記事と2016年の鈴木さんの記事です。

〈材料〉

・段ボール→スーパーで無料で頂いたもの

・ガムテープ

・セロハンテープ

・ビニール→仙台市のごみ袋と、新聞紙が入っている薄いビニール袋で代用

・新聞紙

出来上がったものがこちら!

段ボールの土台にビニールを被せたものです。

~ポイント~

①段ボールが日光を遮りにくいように段ボールの側面を切った(段ボールの強度が保たれるように切りすぎないように注意した)

②段ボールが水に濡れた時に強度が弱くなるのを軽減するために、段ボールの表側にガムテープを貼った(岡田さんを参考にした)

③底冷えを軽減するために段ボールの底に新聞紙を3部重ねて置いた

換気口については、ビニールを被せた時の隙間をそのまま換気口にしてしまったのですが、隙間が大きすぎるでしょうか? この部分以外は、ビニールで覆って隙間が無いようにしたつもりでいます。

3.今後の展望

まず胚軸の肥大過程の観察について、今までの2週間は肥大部を上から見た時の円の面積にのみ着目してきましたが、肥大は横方向(円の面積の拡大)だけでなく縦方向にも進行していると実感したので、これからは肥大部が地面からどれくらい飛び出しているのかも測定していこうと思います。

また、温室の効果があるのか見るために温室内外の気温の差を測定したいと考えています。

先輩方の記事を読むと、温室に加えてアルミホイルで日光の確保にも取り組んでいるので、それにも取り組んでみたいです。

コメント

三浦さんこんにちは

いやはや豪勢なランチ! 食材は確かに体に良さげ......そして凝ってますね。

そして「在来線で栃木に帰る」、これは実に簡単ではないでしょうか! 乗り換えはたぶん福島・郡山・黒磯くらいしか無いはずです。どれも大きい駅ではありませんので迷うこともありません。時間が空いたら、暇つぶしはいかようにもできます。敢えて難点を挙げるとすれば、必ず終点近くで乗り換えのアナウンスがありますが、聞き取り難い! 焦らず番線を目で見て探しましょう。その時間的余裕はダイヤ的にとってあるはずです。

順当に行けば仙台ー宇都宮まで4時間強というところではないでしょうか。近いです。個人的に普通電車は好きなので、仙台ー東京(というか秋葉原)を一日で往復(滞在できる時間は2時間のみ!)ということを数えられないくらいしましたし、何となれば仙台ー大阪を一日かけて行くのも普通でした......

そうそう、乗り換え駅でも黒磯は楽しいですね! ダッシュで温泉まんじゅうを買いましょう。他にも、最近は面白タウンとして黒磯は有名ですから。

よく考えたら栃木には観光名所が多いです。その黒磯や宇都宮の他にも、栃木市が観光的にいいですね。また、足利フラワーパークも駅から直ぐ! そして記憶に残っているのが、栃木のどこの駅の観光案内も明るくて親切だったと思います。

さてようやく本題の植物のことです。

写真で見る限り、小さいことは小さいのですが、元気そうです。枯れた本葉が出てくるのはこの時期として普通のことです。当研究室の温室の植物でさえ下葉は数枚枯れるものです。まあ下葉はただ枯れるのではなく、寒さ到来を察知した植物が下葉を自ら分解し、そのリソースを重要な中心部に集めるという自然な反応です。ある程度枯れた下葉は手で簡単に取れますが、そのこと自体が植物の積極的な切り離し作戦だという証左でもあります。

それよりも葉の緑が均一であること、葉の縁が枯れていないことが重要です。そこをクリヤしていますね。後は、気を付けるべきポイントは凍害・雪害でしょう(いきなりの寒波で葉が凍る、あるいは鉢が凍って根がやられる、雪で折れたり過湿になる、などなど...... 歴代受講生も壁に当たったものです。まあ、枯死するほどの大事に至った例は少ないのですが)。

そこで温室です! それもまた本格的な温室を作られました! 温室で気を付けるべきポイントを細かく押さえていますね。一つは強度(風、そして水に対する)、次に採光です。とても上手な工作をされたと思います。おまけに鉢への下敷きまで考慮されていますし。

ビニールの隙間に関して、事実上敢えて換気を考える必要はありません。閉じていていいです。歴代受講生の温室の例ではどうやってもそこそこの密封度しかなく、昼間の温度上昇し過ぎだとか湿度上昇し過ぎという例はほぼ無かったですね。特に今年は突発的な高温日が無さそうです。

それよりアルミホイルの集光が、もしやれたら面白いと思います。成長がゆっくりなのは、低温よりも日照不足から来ているかもしれません。半透明のビニールでも透過率は気にするほど低くはないのですが、それとは別に集光を考えるのはいいことです。

さて、そして効果がどれほど出るのか! もちろん発育に出るでしょうが、こちらとして期待したいのは「実際の温度」です。もしも測れたら、外気温度と温室内温度、そしてその時の日照(それで温室の温度上昇の効果が出るから)がどうだったか...... これが分かれば次年度以降の受講生に大いに参考になるでしょう。

最後に計測のことで、まあカブの断面積で充分ではないでしょうか......もちろんカブの肥大は「体積」がその実態を表します。しかし計測と計算にひと手間かかることと、カブの地上部地下部の比率もあまりよく分かりませんので。

この断面積のグラフはキレイですね。「小さい方が伸びしろがある」というのは......正直分かりません。遺伝的にそういう資質があったのか......通常なら小さいものは小さいままということが多いのですが。ともあれ結果は結果です。付け加えると、カブとしての成長のマックスにはまだまだ行っていませんので、今後は分かりません。

さあ最終投稿にも近く、おまけに年明けには他の授業の方もいろいろ忙しく...... とりあえずこなしましょう! 老婆心までに言いますが、大学一年の授業というものは、後年になるとほぼ覚えていません。覚えているのは「インパクトがあったこと」と、「自分が面白いと思ったこと」、そこだけです。しかも覚えているのは断片的ではなくエピソード記憶です。だから授業が意味がないわけではないのですが...... 自分で面白いことを発見するのが何より、ということです。私も大学一年の授業で、その中でも文系的な授業で、覚えているのは「目の錯覚」(心理学)とか「ロココ様式」(美学)くらいなんですが......

無駄に使っているぞディズニーキャラ!

ラボスタッフ・オガタ