第11回:今日が始まり〈カブの観察・計測〉(教:三浦 佳織)

2024年12月15日 (日)

こんにちは!

まず、先週のオガタさんのコメント「宇都宮にこんな巨大オブジェがあるでしょうか。」に対する答えから...

考えてみましたが、ヤクルトみたいなインパクトあるものは無いような...?私がぱっと思いついたのは、宇都宮駅前にあるスタミナ健太くんの石像です。スタミナ健太くんとは、餃子屋のキャラクターです。でもそれほど大きくないのであまり目立たないです。

そして写真は、今日バイト後に食べた賄いです。メインはカキフライとにら餃子でした。カキフライを無料で食べられるなんて、本当にありがたいと思います。賄いがあると食費が浮くしおいしいものを色々食べられるので、多少嫌なことがあっても簡単には辞められないなと日々思っています。

ではこの辺で本題へ~

今回は久しぶりのカブの報告です。

とは言っても、朝はギリギリ間に合う時間に起きて家を飛び出す日が続きカブの様子を見る時間がなく、夜は眠い・寒くてベランダに出たくないという怠惰すぎる理由によって、カブの写真はちらほらありますがここ3週間の数値データがほとんどありません。中間発表で「日々の観察・計測を継続する」と立てた目標と正反対の生活になっています。このまま何も変われないのは嫌なので、今日から気持ちを入れ替えて頑張ろうと思います。「今日から頑張る」と言いながら3日坊主で終わるのがあるあるだったりしますが、そのあるあるを踏襲しないように規則正しく生活します。

ということで、今回の記事はカブの現状をお伝えするだけになります...

1.カブ(たにぷん)の現状

【播種から71日】12/15(日)12:09(気温7.3℃,湿度53%)

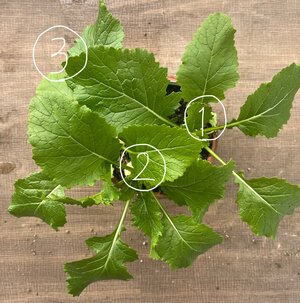

(これから出てくる①②③はそれぞれ上の写真中の①②③に対応しています。)

本葉の枚数は、①で10枚 ②で11枚 ③で8枚になりました。

最近は1日おきに見ても変化が分かりづらくなってきましたが、3週間前の様子と比較するとゆっくりでも胚軸の肥大が進んでいるのだと感じます。

胚軸の肥大過程の観察

ここで、胚軸の肥大過程を継続して観察していきたいと思いその方法を考えました。

まず思いついたのが、以前ミックスの観察で行った「肥大部の体積を求める」という方法です。しかし、肥大部の一部が土に埋まっていて正確な計測が出来なかったり肥大部を切らないと体積を求めるのに必要な数値が得られなかったりという理由から却下。

カブを上から見た時に肥大部が円形に見える事に着目し、肥大が進めばこの円も大きくなるのではないかと予想し、円の面積の変化を見ることにしました。

では、円の面積を求めていきます。

〈①の面積〉

①の直径は2.8㎝

π=3.14として小数第3位を四捨五入して面積を求めると、1.4×1.4×3.14≒6.15㎠です。

〈②の面積〉

②の直径は3.0㎝

①と同じように面積を求め、1.5×1.5×3.14≒7.07㎠です。 〈③の面積〉

〈③の面積〉

③の直径は2.1㎝

①、②と同じように面積を求め、1.05×1.05×3.14≒3.46㎠です。

現段階では、円の面積の大きさは③<①<②という関係です。

本葉の枚数も③<①<②という関係なので、第9回の記事で調べた「本葉の成長度合いが大きいほど胚軸の肥大も進んでいる」ということがここでも見られると思いました。

2.今後の展望

まず、渡辺先生のコメントにあったように寒さ対策に挑戦してみようと思っています。まだ材料や道具も揃えていませんが、次回カブの記事を書くときに報告したいです。

そして、今後1週間はこのまま胚軸の肥大過程の観察を続けて、寒さ対策を施した後に肥大スピードがどう変わるかを示してみたいな~と思っています。

コメント

三浦さんこんにちは

スタミナ健太くん?? いやそんな面白ネーミングなものがあったんですか! 今度宇都宮に行く際に確認してみます! 普通には宇都宮といえば餃子ビーナス像でしょうか。けっこう観光客が写真を撮っているもので、もちろん私も撮りました。あれはどこがどうとも表現しようのない面白さです。そして......加えて言うと大谷石で作られているんですね! 三浦さんは大谷石跡地に行ったことがあるでしょうか。本当にデカい空洞で、荘厳というか圧倒されるものがあり、一見の価値がある観光地です。

そういえば仙台でも駅にシンボル的なオブジェが欲しいですね。岡山駅の桃太郎像的な。昔は仙台駅に政宗公像があったのですが、移動されてしまいました。

さて、本題の植物の方は順調のようです。栽培面的にはあまり何も言う必要がありません。

葉も最高とはいきませんがまあまあの感じです。写真から見ているのは葉の色、数、萎れなんかですが、いずれも問題ありません。株間が近いために葉が重なっている部分があっても日照に問題なければ不都合ありません。

そして何とカブの肥大部の計測にトライしていますね。それも面積変換とは......

理系的な「観察力」を身につけるには、「計測によって客観化」すること、「数字上で比較」すること、「グラフ等でいっそう鮮明に」することが大事になります。そういった計測や面積変換も良いことでしょう。

まあ、その面積が何を意味するかですが......解釈が難しいですね。数字的に何を意味するか、です。逆に、「三つの株の比較」と、「成長しているのかしていないのか」ということは最低限言えるでしょう。

結果的に「葉の数、つまり株全体の成長」と「肥大部の進み方」とはパラレルであることが今の時点で分かりました。これは実は、当たり前のようでいて......当たり前ではない話なんです。植物の成長において、光合成器官の成長は、一定進んだ後、やがて栄養を蓄える器官の成長(つまり種子や実や、この場合の根など。稲やジャガイモを考えたら分かるでしょう)に切り替わります。自分を大きくすることから、永続する方向になるんですね。人間でいえば自己投資と成長の時期から、やがて年金やら遺産やら考える時期になる、それに似ています。

まあ今後も地味に計測しましょう。栽培管理では追肥の施行、水やりを適正に施行、よろしくお願いします。寒さ対策をもちろんトライした方がいいのですが、まあ時間的にも金額的にも無理のない範囲でやればいいです。もちろんその場合には過去記事を参考にして......

そして年末の帰省時の管理ですが、今から示唆するのも早いので、その時期になったらお話しするのでしょう。今年の受講生はあまり遠方に帰省する人はおらず(過去には金沢とか奈良とかの出身がいたものですが)、長期間不在にならなさそうで安心しているのですが、もしも一週間以上不在になる見通しであれば早めに書いておいて下さい。

ではまた、投稿お待ちします。

これは、たびたびテレビで紹介され、仙台ではけっこう有名な肉屋さんです(地下鉄旭ヶ丘駅から徒歩8分くらいのところにあります)。

「肉のどうぶつえん」、いいですねえ。何か楽し気で、しかしシュールで...... この中ではカエル肉とワニ肉が美味しかったと記憶しています。

ラボスタッフ・オガタ