【出前講義】小松市立中海小学校・出前講義「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」(10/21)

2016年10月21日 (金)

晴天が続くこの時期の北陸は珍しいとか。ただ、風がずいぶん強くて、昨日の関東地方での25oC越え、北海道での降雪、積雪と関係があるのでしょうか。秋の北陸遠征も2日目。1日目は、安宅小学校、芦城小学校へ。2日目は中海小学校へ。玄関には、いつものように手書きのwelcome boardが出迎えてくれて。ありがたいことです。

最初に渡辺の自己紹介。子供の頃は、この小学校と同じような田んぼ、畑がある田舎。高校の最初の頃は「核融合」をやりたいと思っていたり、テレビがきっかけで「遺伝学」の道へ。もちろん、今は普通に食べることができますが、ネットメロンを腹一杯食べるため。校長先生は同じくらいの世代なので、わかってもらえたようでしたが。子供たちには、ちょっと不思議な世界だったのかも知れないと。昨日のJST発行のScience Windowをここでも活用。花の名前クイズの所。もらえたというのではなくて、しっかり教室に戻って、みんなで学習してほしいと言うことを付け加えて。普段は、職員室横の廊下の机にあるとか。是非、見てほしいですね。というか、中海の自然とあわせて。難しかったのは、ガーベラとヒルガオ。それでも全部こたえてくれて。ヒルガオの写真を見て、花以外の所、写真全部から、情報をとる大切さも。

最初に渡辺の自己紹介。子供の頃は、この小学校と同じような田んぼ、畑がある田舎。高校の最初の頃は「核融合」をやりたいと思っていたり、テレビがきっかけで「遺伝学」の道へ。もちろん、今は普通に食べることができますが、ネットメロンを腹一杯食べるため。校長先生は同じくらいの世代なので、わかってもらえたようでしたが。子供たちには、ちょっと不思議な世界だったのかも知れないと。昨日のJST発行のScience Windowをここでも活用。花の名前クイズの所。もらえたというのではなくて、しっかり教室に戻って、みんなで学習してほしいと言うことを付け加えて。普段は、職員室横の廊下の机にあるとか。是非、見てほしいですね。というか、中海の自然とあわせて。難しかったのは、ガーベラとヒルガオ。それでも全部こたえてくれて。ヒルガオの写真を見て、花以外の所、写真全部から、情報をとる大切さも。

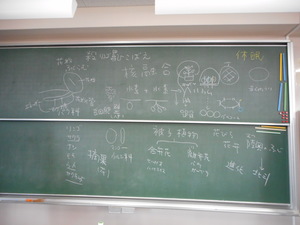

では、リンゴをモデルにして、開花から結実まで。受粉と言うことを、ほとんどの児童の方々は、やったことがないというので、取り扱いしやすいように「ユリ」の花を用意頂き、代表の方に、実際に受粉を。雌しべの上が葯の色と同じになる。見やすくて、不思議なことだったのでは。また、動画を使って、花粉の吸水、花粉発芽、花粉管伸長を考えてもらったわけですが、花粉が吸水しているのを、コーヒー豆のようだとか。なかなか、いろいろなものを観察しているなと。また、日本でのリンゴ栽培では、摘果を行います。その理由もしっかりこたえてくれて。リンゴの種類は、あまり多く知らないようでしたが、今日のことがきっかけとなれば。ありがたいですね。

では、リンゴをモデルにして、開花から結実まで。受粉と言うことを、ほとんどの児童の方々は、やったことがないというので、取り扱いしやすいように「ユリ」の花を用意頂き、代表の方に、実際に受粉を。雌しべの上が葯の色と同じになる。見やすくて、不思議なことだったのでは。また、動画を使って、花粉の吸水、花粉発芽、花粉管伸長を考えてもらったわけですが、花粉が吸水しているのを、コーヒー豆のようだとか。なかなか、いろいろなものを観察しているなと。また、日本でのリンゴ栽培では、摘果を行います。その理由もしっかりこたえてくれて。リンゴの種類は、あまり多く知らないようでしたが、今日のことがきっかけとなれば。ありがたいですね。

最後の難関は、自家不和合性。植物が自他を識別できる。それも、他人の花粉を受け入れる。なぜなのか。これは、ぱっとこたえてくれた方が。違う遺伝子を混ぜる方がよいので。niceでした。これも、やっぱり、子供時代からの自然観察だからなのか。。。リンゴの果実は、開花当時、どこにあって、今はどうなっているのか、実際のリンゴを見ながら、観察。自家不和合性のことがすーと理解できたようだったので、自家不和合性に興味を持ったダーウィンの自殖と他殖の実験で、自殖だと、数世代で小さくなってしまうと言うことを話したり、種子、つまり、子孫を捨てることはよくない、今年の仙台市立荒町小学校での出前講義当たりから、話し始めたネタですが、今日も、理解が進んでくれたようでした。

最後の難関は、自家不和合性。植物が自他を識別できる。それも、他人の花粉を受け入れる。なぜなのか。これは、ぱっとこたえてくれた方が。違う遺伝子を混ぜる方がよいので。niceでした。これも、やっぱり、子供時代からの自然観察だからなのか。。。リンゴの果実は、開花当時、どこにあって、今はどうなっているのか、実際のリンゴを見ながら、観察。自家不和合性のことがすーと理解できたようだったので、自家不和合性に興味を持ったダーウィンの自殖と他殖の実験で、自殖だと、数世代で小さくなってしまうと言うことを話したり、種子、つまり、子孫を捨てることはよくない、今年の仙台市立荒町小学校での出前講義当たりから、話し始めたネタですが、今日も、理解が進んでくれたようでした。

最後になりましたが、今回の出前講義でお世話になりました、小松市立中海小学校・山口校長先生、諸戸先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

最後になりましたが、今回の出前講義でお世話になりました、小松市立中海小学校・山口校長先生、諸戸先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 移動中の道ばたに、大きなトウガン(カモリ)が、たくさん。。。ほったらかしにしては、きれいに集めてあり、大きさもかなりのもの。。。はてさて??近くの水田には、稲刈りあとの切り株から蘖(ひこばえ)が出ているのですが、枯れていて。。。一方で、株がなかったところから、小さなイネの苗が。。。例年は見かけない様子。。。今年の秋の天候不順で、落ち穂になったモミから休眠がとけて、発芽したのでしょうか。。。ずっと見ているわけではないので、詳細は不明ですが。。。

PS.のPS. それから、講義のあとの議論の関でお茶菓子を頂きました。その場での写真はちょっと。。。駅での待ち時間で撮影。こんなものを作っているのだなと。確かに、大きな問題ですから。中身がどうなっているか、それはそれで興味があることなのですが。そうそう、中海小学校にはこんな焼き物が。無事、帰れますように。あれこれと抱えたものを片付けて。。。そっちの方が重要な気がしつつ。週末になるのかと思うと、ちょっと、気が重いわけですが。。。。

PS.のPS. それから、講義のあとの議論の関でお茶菓子を頂きました。その場での写真はちょっと。。。駅での待ち時間で撮影。こんなものを作っているのだなと。確かに、大きな問題ですから。中身がどうなっているか、それはそれで興味があることなのですが。そうそう、中海小学校にはこんな焼き物が。無事、帰れますように。あれこれと抱えたものを片付けて。。。そっちの方が重要な気がしつつ。週末になるのかと思うと、ちょっと、気が重いわけですが。。。。 PS.のPS.のPS. それから、本来なら、この出前講義を「影」となって、お世話頂いている方が。。。難しく、面倒な世の中なのだと思います。きちんとお礼をかけない諸般の大人の事情で。。。大人の事情は、大人の事情。でも、それで残念な思いをするのは、子供たちなので。。。何とかならないかと。。。ぼやく前に、まず、やることなのですが。。。たぶん、きっと、間違いなく。。。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. それから、本来なら、この出前講義を「影」となって、お世話頂いている方が。。。難しく、面倒な世の中なのだと思います。きちんとお礼をかけない諸般の大人の事情で。。。大人の事情は、大人の事情。でも、それで残念な思いをするのは、子供たちなので。。。何とかならないかと。。。ぼやく前に、まず、やることなのですが。。。たぶん、きっと、間違いなく。。。ありがとうございました。 PS.のPS.のPS.のPS. 書こうと思いつつ、忘れていること。渡辺は苦手なのですが、アフリカツメガエルのゲノムが決まったと、。昨日のNatureに。昨年度まで科研費でお世話になったいた先生も貢献したと。。。これから少し勉強したいと思います。

PS.のPS.のPS.のPS. 書こうと思いつつ、忘れていること。渡辺は苦手なのですが、アフリカツメガエルのゲノムが決まったと、。昨日のNatureに。昨年度まで科研費でお世話になったいた先生も貢献したと。。。これから少し勉強したいと思います。