【アウトリーチ活動】仙台市立黒松小学校、仙台市立長命ヶ丘小学校、仙台市立七北田小学校・特別講義(9/24, 10/1)

2019年10月 1日 (火)

この記事を書き始めたのが、10月1日。なんとかの日、というのがありますが、今年は、消費税が10%になった日。それに連動したのか、日銀短観で景気を不安視するところもあるとか。。。経済の話と自然科学研究。連動してないようでしているのが、研究費。消費税が上がっても、これまで、その増税分があがったかと言えば。。。そんなこと考えている暇があったら、科研費の申請書を書かないと。。。と思う、9月最後、10月最初の出前講義(心の中では、かなり、・・・と言う状態を見せないように。。。)。

9/24(火):仙台市立黒松小学校・特別講義「花の不思議な世界」

今年で、5-6年目になる、仙台市教育センターから依頼の出前講義。今年度は7件のリクエスト。青葉区の小学校が1校。残りは泉区。不思議なアンバランスですが。8月末の片平丁小学校に続いてのこの出前講義。で、はじめて伺う、黒松小学校。数年前まで、NSPを七北田小学校で支えて頂いた椎名先生が異動された赴任先。近くを通ることはあっても初めてのところは、あれこれと考えるものが、最近のGoogle mapという代物のおかげで。無事に。で、玄関先でwelcome boardがお出迎え。ありがとうございました。 リンゴの花から果実ができるまでの不思議についての講義。最初に自己紹介というか、理科専科の先生に教えてもらっている、それも大学で「化学」を専攻していた先生に。渡辺も小学校時代から理科専科の先生でした。そのおかげで、理科が好きになったと言っても、過言ではありません。文科省でも検討事項に。そんなところから、講義をスタート。花の名前をどれくらい知っているのか、もちろん、形だけでは分からないものもあって。。。写真から考える大事さもしっかり理解していて。受粉のところで、媒介昆虫が飛ぶと何が起きるのか、彼らは何がしたいのか。実際にモデルとしてお手伝いをしてもらいながら。。。ミツバチが飛んでいるのを見かけたら、そっと、見てみて下さい。実際の受粉反応、花粉と雌しべの相互作用、動画で見ると、なるほどだったのでは。もちろん、自家不和合性の動画も。遺伝的多様性を植物も必要というのが、感覚で理解してもらえたのでは。

リンゴの花から果実ができるまでの不思議についての講義。最初に自己紹介というか、理科専科の先生に教えてもらっている、それも大学で「化学」を専攻していた先生に。渡辺も小学校時代から理科専科の先生でした。そのおかげで、理科が好きになったと言っても、過言ではありません。文科省でも検討事項に。そんなところから、講義をスタート。花の名前をどれくらい知っているのか、もちろん、形だけでは分からないものもあって。。。写真から考える大事さもしっかり理解していて。受粉のところで、媒介昆虫が飛ぶと何が起きるのか、彼らは何がしたいのか。実際にモデルとしてお手伝いをしてもらいながら。。。ミツバチが飛んでいるのを見かけたら、そっと、見てみて下さい。実際の受粉反応、花粉と雌しべの相互作用、動画で見ると、なるほどだったのでは。もちろん、自家不和合性の動画も。遺伝的多様性を植物も必要というのが、感覚で理解してもらえたのでは。

リンゴの場合、摘果をするわけで、なぜ、日本ではそんなことができるのか。諸外国ではほとんどされてないのか。もちろん、最近ではかなり大変になっているわけですが。それよりも問題なのは、赤いリンゴが減っていること。赤くすることが大変な農作業。それを理解できないまま行くと。校長先生の年齢くらいになると、黄色いリンゴばかりに。。そうならないように、よい消費者になってほしいなと。最後は、リンゴの横断面、縦断面を観察。さらなる不思議があったのでは。そうそう、立派だったのは、2コマを続けての講義。途中の休憩はなし。トイレにという方は、先生に話をして。それで数名でした。大学の講義時間に近いくらい、しっかりと集中できているのは、普段からの先生方の指導の賜物かと。最後になりましたが、櫻場校長先生、理科専科の椎名先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。また、次年度もということをいって頂き、うれしい限りです。

リンゴの場合、摘果をするわけで、なぜ、日本ではそんなことができるのか。諸外国ではほとんどされてないのか。もちろん、最近ではかなり大変になっているわけですが。それよりも問題なのは、赤いリンゴが減っていること。赤くすることが大変な農作業。それを理解できないまま行くと。校長先生の年齢くらいになると、黄色いリンゴばかりに。。そうならないように、よい消費者になってほしいなと。最後は、リンゴの横断面、縦断面を観察。さらなる不思議があったのでは。そうそう、立派だったのは、2コマを続けての講義。途中の休憩はなし。トイレにという方は、先生に話をして。それで数名でした。大学の講義時間に近いくらい、しっかりと集中できているのは、普段からの先生方の指導の賜物かと。最後になりましたが、櫻場校長先生、理科専科の椎名先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。また、次年度もということをいって頂き、うれしい限りです。

PS. 出前講義の翌日、椎名先生から理科の授業での定着度というか、リンゴの話をしたり、リンゴを食べたという子供たちのお知らせが。聞いたことが刺激になり、さらに、不思議を探すことができるようになることを祈りつつ。

PS. 出前講義の翌日、椎名先生から理科の授業での定着度というか、リンゴの話をしたり、リンゴを食べたという子供たちのお知らせが。聞いたことが刺激になり、さらに、不思議を探すことができるようになることを祈りつつ。

PS.のPS. 校長室でそったく(くちへんに卒業の卒、啄)の機。「そつ」が卵の中からひな鳥がつつく様子。それに応じて、親鳥が外からつつくのが「啄」。いろいろなことがこうありたいものだと。。。思わず、写真を頂いたのでした。

10/1(火):仙台市立長命ヶ丘小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー」

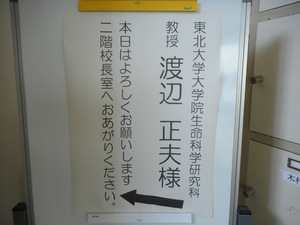

学校評議員を仰せつかっている長命ヶ丘小学校。1月には、評議委員会と出前講義。今回は5年生向けに「キャベツとブロッコリー」。どちらもB. oleraceaの野生型のものから栽培化されたもの。キャベツは寒い地域。ブロッコリーは温暖な地中海沿岸とか。もちろん、誰も見たことがないのが。。。で、キャベツとブロッコリーの両方の遺伝子を持つ植物はどんなものなのか。実験をするとしたら、春のシーズンに、両者を交配して、その種子をとって、秋から春にかけて栽培すればよいわけ。でも、すでに秋。今からスタートすると、5年生の場合、6年生の春に交配。その種子を秋に播くと、中学生になる春にどんな植物か分かるという時間がかかるという問題が。。。だから、品種改良をするのには時間がかかるわけです。イネの場合、10年近いですし、果樹になると、もっと長くなるわけで。。。で、玄関先でwelcome boardがお出迎え。ありがとうございました。

で、講義では、植物の生長のルールを復習して、この2つの遺伝子を持った植物を模造紙に書いてみるというもの。2つのクラスでそれぞれ4つの班に分かれて。それだけでは、緊張感がないので、担任の先生方もチャレンジ。先日のW杯ラグビーのような「ジャイアントキリング」が起きるのか。模造紙に書いたものをプレゼンして、それに続いて、質疑応答。発表に積極的なグループ、鋭い質問を連続でするグループ。それぞれのクラスの特色もなかなかのもの。そうした積極性を大事にして下さい。何よりよく観察して、よく考えて、よく議論して、絵を描いて、プレゼンをできたことはniceでした。また、2コマ連続の講義。途中の休憩も特に入れずで、よく頑張っていました。

で、講義では、植物の生長のルールを復習して、この2つの遺伝子を持った植物を模造紙に書いてみるというもの。2つのクラスでそれぞれ4つの班に分かれて。それだけでは、緊張感がないので、担任の先生方もチャレンジ。先日のW杯ラグビーのような「ジャイアントキリング」が起きるのか。模造紙に書いたものをプレゼンして、それに続いて、質疑応答。発表に積極的なグループ、鋭い質問を連続でするグループ。それぞれのクラスの特色もなかなかのもの。そうした積極性を大事にして下さい。何よりよく観察して、よく考えて、よく議論して、絵を描いて、プレゼンをできたことはniceでした。また、2コマ連続の講義。途中の休憩も特に入れずで、よく頑張っていました。

ほとんどのグループが植物のルールに則り、想定される植物を書いていたのは、niceでしたね。また、鋭い質問にも耐えるdefence力。これも大事なこと。理香というと、何かと覚えることと思われがちかも知れないですが、考えるということを大事にして下さい。そうそう、先生方も最後にプレゼン、さすが、先生。子供たちに説得力のある説明力。この説明力を身につけて、次の機会には是非、勝利を。。。講義の最後には、2名の代表の方が、今日の講義についてのお礼の言葉。とてもしっかりしていました。がんばって下さい。最後になりましたが、板橋校長先生、伊藤教頭先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。また、次年度もということをいって頂き、うれしい限りです。

ほとんどのグループが植物のルールに則り、想定される植物を書いていたのは、niceでしたね。また、鋭い質問にも耐えるdefence力。これも大事なこと。理香というと、何かと覚えることと思われがちかも知れないですが、考えるということを大事にして下さい。そうそう、先生方も最後にプレゼン、さすが、先生。子供たちに説得力のある説明力。この説明力を身につけて、次の機会には是非、勝利を。。。講義の最後には、2名の代表の方が、今日の講義についてのお礼の言葉。とてもしっかりしていました。がんばって下さい。最後になりましたが、板橋校長先生、伊藤教頭先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。また、次年度もということをいって頂き、うれしい限りです。

PS. 講義が終わったあと、去年の3年生向けの「ヒマワリ」の講義をしたクラスの方々がご挨拶に。去年のことを覚えてくれているのは、うれしいですね。今年は4年生。来年の講義でお目にかかりましょう。

PS. 講義が終わったあと、去年の3年生向けの「ヒマワリ」の講義をしたクラスの方々がご挨拶に。去年のことを覚えてくれているのは、うれしいですね。今年は4年生。来年の講義でお目にかかりましょう。

10/1(火):仙台市立七北田小学校・特別講義「花の不思議な世界」

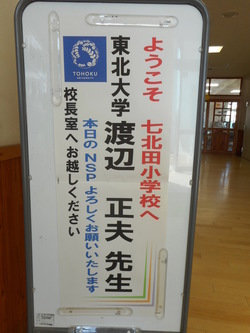

午前中の長命ヶ丘小学校に続いて、午後からはかつて、NSPを年間で行っていた七北田小学校。入り口を入ると、校舎の中には、卒業生の「羽生結弦」選手に関する新聞の拡大版など、。。子供たちには、目指す目標ができてよい環境だなと。そんな大きな写真のわきに、玄関先でwelcome boardがお出迎え。ありがとうございました。 講義は1週間前の黒松小学校での講義と同じ。この時期、科研費でパンクしている渡辺のミスで、黄色いリンゴのリクエストをすることのミスが。。で、いつものように、最初にお花の名前。ヒルガオの理由をきちんと説明できたこと。なかなか、niceでした。リンゴはバラ科なのですが、バラの花は一般には、5枚の花弁よりも多い枚数。なぜ、。。これをうまく説明できなかったのですが、いわゆる、homeotic mutant。どこかのパーツが別のパーツに変わると言うこと。ショウジョウバエのアンテナペディアを思い出せばよかったのですが。。雄しべの数が減って、花弁に変わり、豪華に見えるようになったもの。そんな品種、多いですから、花屋さんで観察してみて下さい。

講義は1週間前の黒松小学校での講義と同じ。この時期、科研費でパンクしている渡辺のミスで、黄色いリンゴのリクエストをすることのミスが。。で、いつものように、最初にお花の名前。ヒルガオの理由をきちんと説明できたこと。なかなか、niceでした。リンゴはバラ科なのですが、バラの花は一般には、5枚の花弁よりも多い枚数。なぜ、。。これをうまく説明できなかったのですが、いわゆる、homeotic mutant。どこかのパーツが別のパーツに変わると言うこと。ショウジョウバエのアンテナペディアを思い出せばよかったのですが。。雄しべの数が減って、花弁に変わり、豪華に見えるようになったもの。そんな品種、多いですから、花屋さんで観察してみて下さい。

受粉反応、自家不和合性の動画は、感動だったようで、「おーー」という歓声が。なぜ、遺伝子を混ぜる必要があるのか、他の遺伝子を持ったものとで子孫を残すのか。遺伝的多様性が重要と言うことをしっかりこたえてくれました。ちまたでは、赤いリンゴ品種が減ると言うよりも、黄色、緑色系のリンゴ品種が増えている理由。均一に色づかせることがとても大変と言うこと。でも、多くの人は、真っ赤なリンゴがよいと言うこと。それでは、日本の農業、リンゴ農家は立ちゆかないことを実感。これからが、リンゴの季節。スーパーなどで、リンゴを見かけたら、作っている人の立場も考えて見るようにしてみて下さい。

受粉反応、自家不和合性の動画は、感動だったようで、「おーー」という歓声が。なぜ、遺伝子を混ぜる必要があるのか、他の遺伝子を持ったものとで子孫を残すのか。遺伝的多様性が重要と言うことをしっかりこたえてくれました。ちまたでは、赤いリンゴ品種が減ると言うよりも、黄色、緑色系のリンゴ品種が増えている理由。均一に色づかせることがとても大変と言うこと。でも、多くの人は、真っ赤なリンゴがよいと言うこと。それでは、日本の農業、リンゴ農家は立ちゆかないことを実感。これからが、リンゴの季節。スーパーなどで、リンゴを見かけたら、作っている人の立場も考えて見るようにしてみて下さい。

講義が始まる前に、今回のプログラムを統括頂いている仙台市教育センター・長谷部先生、相澤校長先生を交えて、最近の教育事情などの議論を。小中高大とつながる教育。何をすべきなのかと言うことが実感できた時間でした。ありがとうございました。最後になりましたが、相澤校長先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。また、次年度もということをいって頂き、うれしい限りです。

講義が始まる前に、今回のプログラムを統括頂いている仙台市教育センター・長谷部先生、相澤校長先生を交えて、最近の教育事情などの議論を。小中高大とつながる教育。何をすべきなのかと言うことが実感できた時間でした。ありがとうございました。最後になりましたが、相澤校長先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。また、次年度もということをいって頂き、うれしい限りです。

PS. 先にも書いた、仙台市教育センター・長谷部先生が今回の講義を見学に。ありがとうございました。継続してよりよい出前講義を行いたいと思いますので。

わたなべしるす