【アウトリーチ活動】仙台市立桜丘小学校・特別講義、山形県立東桜学館高等学校・SSH運営指導委員会、青森県立五所川原高等学校・SSH運営指導委員会、清真学園高等学校・SSH国内研修、岩手県立一関第一高等学校・SSH運営指導委員会、岩手県立一関第一高等学校・SSH講演会(6/28, 7/2, 8, 13, 18, 24, 31追記)

2024年6月29日 (土)

仙台もようやく梅雨入り。1984年に仙台に来た頃は、梅雨入りすぐは晴れ間があり、でも、オホーツクの高気圧のおかげで涼しい晴れ間が・・・。ところが現在では、25oC-30oCという最高気温。とても仙台の梅雨とはいえないような状態。地球環境が変化しているのはある種正しいのかも。。そんな6月最終週もアウトリーチ活動を。

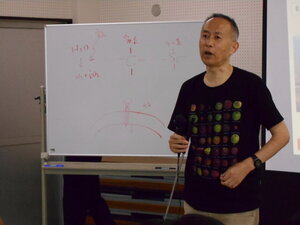

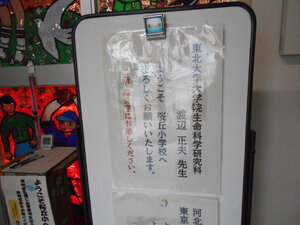

6/28(木):仙台市立桜丘小学校・特別講義「環境問題を多角的に考える」(楽しい理科のはなし2023--不思議の箱を開けよう--主催:河北新報社、協賛:東京エレクトロン)

2015年にからコロナ禍の3年間の中止期間(2020-2022年)を挟んで、今年で7年目となる「楽しい理科のはなし」。東京エレクトロン、河北新報社との共同企画。今年度渡辺が担当したのは、仙台市立桜丘小学校へ。梅雨でも夏のような環境になった環境変動を考える「環境問題を多角的に考える」と題した講義。

まず、環境問題が身近な問題であることを認識してもらうことがスタートポイント。次は、1900年以降の温度変化を示したグラフを見ながら、温度が上がった影響、この解決方法などをdeepに考えてもらい、発言してもらいました。多様なideaが発表され、環境への意識の高さを実感。また、生態型が異なる種の交雑による遺伝子汚染、外来種の繁殖という環境問題も話題に。最後は、昨年度、仙台市教育センターからのリクエストで行った「花の不思議な世界」の講義と今日の講義の接点を。学校でのまなびが色々なところでつながることの大切さを理解してもらえたのではないでしょうか。支援頂いた、桜丘小学校・佐藤先生、河北新報社・山口様、伊藤様に感謝します。ありがとうございました。

まず、環境問題が身近な問題であることを認識してもらうことがスタートポイント。次は、1900年以降の温度変化を示したグラフを見ながら、温度が上がった影響、この解決方法などをdeepに考えてもらい、発言してもらいました。多様なideaが発表され、環境への意識の高さを実感。また、生態型が異なる種の交雑による遺伝子汚染、外来種の繁殖という環境問題も話題に。最後は、昨年度、仙台市教育センターからのリクエストで行った「花の不思議な世界」の講義と今日の講義の接点を。学校でのまなびが色々なところでつながることの大切さを理解してもらえたのではないでしょうか。支援頂いた、桜丘小学校・佐藤先生、河北新報社・山口様、伊藤様に感謝します。ありがとうございました。

PS. 7/31(水), 桜丘小学校のHPに当日の記事を見つけました。あわせてご覧下さい。

7/2(火):山形県立東桜学館高等学校・SSH運営指導委員会

山形県立東桜学館高等学校は第II期3年目。昨年度の活動、今年度の予定が議論の中心なのですが、今回は中間ヒアリングが行われることから、この対策への検討も。第III期目を目指すためには大事なポイント。諸事情でon-lineも難しいことから、事前に書面を頂き、コメント。会議の最初にこちらからのコメントを披露頂くという形式で。このような形になりましたが、今年度もしっかり支援したいと思いますので。

7/8(月):青森県立五所川原高等学校・SSH運営指導委員会

今年度からSSH実施校に採択された青森県立五所川原高等学校。これまでも課題研究についての講義、発表会でのコメントなど行っていましたが、運営指導委員会としてSSHの実施に関わることに。伺うことができればよかったのですが、他事案との兼ね合いもあり、リモートでの参加。他の実施校の運営指導委員を仰せつかっているので、そうしたことも換言できればと。何よりもスタートダッシュは肝腎ですから。よろしくお願いします。

7/13(土):清真学園高等学校・SSH国内研修「植物を用いた「考える」実験」

コロナ禍の一時中断があったものの、この時期は、清真学園高等学校の生徒さんたちの研究室訪問と実験実習。東北地区のいくつかの大学等を見学する一環として、渡辺の研究室へ。今年度も1, 2年の生徒さんが12名参加。研究科の概略を説明したあとは、「考える」実験。研究室で実験をしていてもこれはなぜやるのだろうか、ということを考えることはとても大事なこと。もちろん、高校での課題研究においても「なぜ??」ということを考えることは研究のスタート。そんな「考える」ことの大切さを実感して頂けたのではないでしょうか。

あわせて、植物の多様性についても観察。身の回りに生えている植物に興味を持つきっかけになればと。そんな研修になったのではないでしょうか。何より、好天恵まれたのがよかった、そんな土曜の午前でした。TAをして頂いたM2の原田さん、M1の直江さん、ありがとうございました。

あわせて、植物の多様性についても観察。身の回りに生えている植物に興味を持つきっかけになればと。そんな研修になったのではないでしょうか。何より、好天恵まれたのがよかった、そんな土曜の午前でした。TAをして頂いたM2の原田さん、M1の直江さん、ありがとうございました。

7/18(木):岩手県立一関第一高等学校・SSH運営指導委員会

リモート開催の一関一高のSSH運営指導委員会。新幹線で片道1hr近くかかることから、ありがたいシステム。協議事項はSSHの運営全体。方向性、発展できる事象など、多岐にわたる議論を。詳細な議論の内容はここでは割愛。1年間の発展に貢献できればと思います。

7/24(水):岩手県立一関第一高等学校・SSH講演会「将来に向けたキャリア形成と『考える基礎』となる課題研究のあり方」

コロナ禍前からこの演題で講義をスタートし、コロナ禍はリモートでの講義だったような。一昨年からは現地での講義に。課題研究をなぜ行うのか、5月の盛岡三高での講義でも大事だったポイント。また、課題研究で答えがないことにチャレンジするのは、大学、社会人とキャリア形成をする上で、大事なポイント。高校の学びでは答えがあることを授業でやるわけですが、そうでなく、答えがないことを理解し、失敗を恐れずチャレンジすることの大切さを実感して頂けたのでは。

後半は渡辺のこれまでの歩みを紹介し、キャリア形成のある種のサンプルとして紹介。様々な決断があり、キャリアを形成していくわけですが、自分自身のこれまでを振り返り、真に自分がやってみたいことに出会い、それをしっかりとできるキャリアにしてほしいと。講義の最後は質疑の時間。これからの文理選択、科目の選択などあるかと思います。そんな時に、この講義での学びを参考にして下さい。