皆さん、こんにちは。

科学者の卵養成講座のOBで、現在はメンターを務めている、北海道大学1年の中西達大と申します。

先日、開講式と第1回講義があり、私はメンターとして参加しました。このブログでは、私がメンターに参加することに決めた経緯に触れつつ、第1回講義を終えて感じたことを気ままに書こうと思います。かなりの長文となってしまいましたが、どうか最後まで、温かく読んで頂けると嬉しいです。

時は8月。私の心はすさんでいた。原因は様々考えられる。大学のオンライン授業で大量の課題が出ること、大学に行けないために同年代の友人がなかなかできないこと、サークルにもまともに参加できないこと、などなど。しかし、最大の理由は、受験に失敗したショックから抜け出せないことだった。

私はもともと東京大学を志望していた。志望理由は、「日本でもトップクラスの研究ができること」であった。科学者の卵養成講座に高校1年生と2年生のときに参加し、将来は研究者になろうと思ったことも東大志望を後押しした。

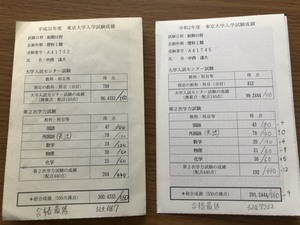

しかし東大受験の結果は不合格。合格していた大学もあったが、東大への思いは捨てきれず、浪人して再チャレンジすることを決意。まさに全身全霊をかけて、死力を尽くして受験勉強に励んだつもりだった。ところが、再チャレンジした結果は不合格。それどころか、素点は現役のときよりも低い、という失態を犯してしまった。そして、何とか後期入試で北海道大学に合格することができ、今に至る、というわけだ。(左が現役の、そして右が一浪のときの点数、クリックすると拡大します)

結果は残念なことになってしまったが、死力を尽くして勉強した、と今でも思っていること自体は事実である。しかし、死力を尽くしたにもかかわらず残念な結果に終わってしまったがために、何とも言えないやりきれなさや、無力感に襲われるようになってしまった。これこそが、心がすさんでいた最大の理由である。

そんなとき、一通のメールが届いた。それは、科学者の卵のOB・OG会への招待メールであった。そのときは、他の人との交流が少なかったこともあり、少し気晴らしにでもなればいいと思って参加したものだった。そこでメンターについての説明を受け、今年はオンラインでの開催となるため、住んでいる場所にかかわらずメンターとして参加できることを知った。北海道に進学したこともあり、もう科学者の卵には関わろうとしても関われないと思っていただけに、少し衝撃を受けたことを今でも覚えている。メンターに参加するかどうかも最初は悩んだものだが、高校生と関わることで初心を思い出し、すさんだ心を少しでも回復したい、という半ばすがるような気持ちになりながら参加することに決めた。

こうしてメンターとして講義に参加することとなった。メンターの人には、受講生と同じように講義スライドと動画が送られるので、私も早速講義動画を視聴してみた。一度受講したことがある内容だったので、何となく覚えている内容ではあったのだが、よく考えると、大学生の視点から見ても案外難易度は高い。ましてや生物の授業をほとんど受けていない高校生はどこまで理解できるのだろうか。私はひとまず、受講生が持っていないであろう基礎知識を整理し、いつでもある程度は解説できるように準備を整えてメンターとしての仕事に臨んだ。

そして講義当日。開講式の雰囲気は私にとってとても懐かしいものであった。しかし、私が初めて受講した4年前とは異なり、Zoomでの開催だったぶん、少し新鮮さも感じた。その後に迎えた第1回講義では、事前に公開された動画よりもさらにハイレベルな内容についても触れられており、受講生の理解が追いついているのか不安に感じたものである。果たして講義後の交流は盛り上がるのだろうか、盛り上がらない場合には何とか私から話題を振る必要があるので、何の話題を振ろうか、と講義を聞きながら考えていた。

ところが、私の予想は裏切られた。いざ講義後に受講生と交流して、質問したいことはないか聞いてみると、予想よりもはるかに多くの質問が挙がった。中には、私が一切予想していなかった視点からの質問や、重要な点だが、時間の関係で省略されたと考えられる情報に迫るような質問もあり、受講生の高いポテンシャルを実感した。さらに圧倒されたのが、その後の質疑応答だ。ひっきりなしに質問が寄せられる。初めは圧倒されたのだが、思い返すと、自分のときもそうだった。私も周りの優秀な受講生に圧倒されながらも、負けじと質問しようとしていたものである。意欲的に講義に臨んでいる受講生の様子を見ていると、とても懐かしい気持ちになり、久しぶりに気分が高揚したことを今でも覚えている。

そう、今更のことであるが、私も以前は科学者の卵であった。当時は純粋に科学を楽しむことができていた。そのことが事務局の方や講義担当の先生方に伝わったからなのだろうか、私は幸運にも研究発展コースⅠに選抜され、よき指導者や優秀な仲間(受講生)とともに研究させて頂くことになった。その後は様々な機会に恵まれた。重点コースにも選抜され、さらに毎年東京で開催されている、GSC全国受講生研究発表会でも科学者の卵の代表として参加させて頂いた。私の能力にはありあまるほどの機会をいただけ、貴重な経験を満喫していたものである。

しかし、楽しい時間はそう長くは続かない。生き馬の目を抜く競争社会の入り口である、大学受験に立ち向かうこととなる。(私は人口10万人程度の地方都市の出身であるため、中学入試などあるわけもなく、高校入試でも競争はそこまで激しくない)私はまさに、地方都市からの「下剋上」を果たそうとしていたが、それに失敗したことは先に書いた通りである。ここで競争社会の是非については論じないが、厳しい競争に飲まれるにつれ、私は純粋に科学を楽しもうと思う気持ちを忘れかけていたのだ。もちろん理数科目は好きだったのだが、成績が思うように上がらず、いらだつこともしばしばあった。

だからこそ、難しいテーマであっても何とか理解しようとし、意欲的に取り組んでいる受講生の様子を見ると、この「科学を純粋に楽しもうとする」という私が忘れかけていた感覚を取り戻せたように感じ、気分が高揚したのである。

ここで、私が開講式の様子や受講生の意欲的な様子を見て思ったことを書いて、それを受講生の皆さんと共有したいと思う。

まず、思い描いた理想の自分になれるとは限らないことだ。正直言うと、開講式でお話しされていたOB・OGの方々の実績や才能は、私が見ても素晴らしく、思わず嫉妬してしまいそうなものである。科学者の卵の大いなる可能性を示しているのではないかと思う。私も重点コースに選抜はされたので、能力が高い、とお思いの人もいるかもしれないが、私はそうとは思わない。基礎コースでも発展・重点コースでも、常に周りの優秀な受講生の背中を追いかけ続けていたように思っている。特にGSCの発表会のレベルはとんでもなく高く、私自身もこれはかなわないと思ったほどであった。また、私は地方都市の出身であるので、仙台などの都会に対してはコンプレックスを感じていたし、大学受験のときは、都会の中高一貫校や名門私立高校の受験生は私の想像を超えた力をもつバケモノ、と感じながら勉強したものである。でも彼ら・彼女らには負けない、という対抗心を持つことが高校時代は多かったように思うのだが、いくら追いかけ続けたとしても、届かない世界があることも知った。では、思い描いた自分になどなれないから諦めろ、というつもりなのだろうか。そんなことはない、というよりも、少し違う視点で考えるのがよいのではないか、と考える。

それは、「興味関心や好奇心は、例えどのような境遇でもなくなることはない」ということだ。私の場合、たとえ受験に失敗したとしても、科学に対する好奇心が失われることはなかったし、今まさに専門的なことを学ぶ準備をしている。実は大学の勉強自体は、かなり楽しめている自分がいることも事実である。そして、このことは受講生の皆さんにも当てはまることではないだろうか。今受講生の皆さんは基礎コースにいるが、これから発展コースや重点コースに選抜される。もちろん、選抜される人もいれば、惜しくも選抜されない人もいる。それ以前に、科学者の卵養成講座それ自体、選抜された人しか参加できない。これから皆さんが挑む大学受験は、選抜そのものである。選抜の結果は残酷なことに、All or Nothingで決まってしまう。中間の選択肢はない。だから選抜から漏れてしまうと残念に思い、自分が否定されたように感じてしまうのはよくわかるのだが、たとえ選抜から漏れたとしても、結局、「科学が好き」ということに変わりはないはずだ。「選抜で選ばれよう」と思う気持ちももちろん大切だし、その思いが原動力にもなりうることもあるが、選抜されようと思うあまり、科学を純粋に楽しもうという思いを忘れないでほしい。むしろ、科学を純粋に楽しもうという気持ちが強ければ、おのずと結果がついてくる可能性が高くなるのではないかと考える。

今をときめく若者の一人に、将棋棋士の藤井聡太さんが挙げられるだろう。藤井さんが数々の記録を打ち破っていることはニュースで耳にした人も多いのではないだろうか。藤井さんについて特集している記事を読むと、しばしば今後の目標について書いてある。多くの記事では、藤井さんの当面の目標は「実力向上」、究極の目標は「将棋の真理を知ること」と書いてあるように思える。(解釈が間違っていたらすみません)そして、記録更新には無頓着であることも多くの記事に書いてあるように思える。これはただの私の推測にすぎないのだが、藤井さんをここまで将棋に対してストイックにさせている原動力は、「将棋が好き」という純粋な思いであると思っている。

藤井さんのように、「好きなことの真理をとことん探究する」ことはまさに科学者の営みそのものである。まずは私がこの姿勢を体得したい、と思っているところであるし、受講生の皆さんにも是非意識してほしいと思っている。純粋な思いがあれば結果もついてくることが多いし、かりに結果がついてこなかったとしても、切り替えて前に進み続けることができるのではないだろうか。

また、今までの内容と関連して、もう一つ共有したいことがある。開講式でのOB・OGの方の言葉の中に、「科学者の卵を土台にしてほしい」というものがあったと思う。話の流れから推察するに、この場合の土台は、将来のキャリアの土台、という意味合いだったように思える。もちろんその意味でも重要だと私も考えているのだが、他の意味でも重要な「土台」になりうるのではないか、と考える。それは、「精神的な土台」である。

科学者の卵養成講座の本質は何か。それは、「科学が好きな者の集まり」であると私は考える。そして、科学が好きであれば、いつでも温かく迎えてくれる寛容さがあると個人的には考えている。(先生方がどう思っているのかはわかりませんが)これから理系の道に進んでいくうちに、様々なことで行き詰まることもあると思う。ときには大きな失敗をして、失意のうちに沈むこともあるかもしれない。先ほども書いたことだが、そんなときは、科学を純粋に楽しめていたときのことを思い出してほしい。もしくは、科学者の卵での経験を思い出してほしい。科学者の卵養成講座自体がかなり大変なものであることも事実なのだが、もしその壁を乗り越えて、純粋に科学を楽しむことの魅力に気づいたならば、しめたものである。その魅力に気づいたまさにそのときから、科学者の卵は、それぞれにとっての「理系としての原点」となると考える。私がメンターに参加することに決めた理由として、「初心を思い出したかったため」と書いたが、言い方を変えれば、「原点に立ち返って考えたかった」ということでもある。精神的な土台とは、このように、行き詰まったときに戻る場ができる、ということであると私は考えている。

すっかり長くなってしまった。結局、私が最も伝えたいことは、私が立ち直るきっかけを与えてくれた科学者の卵のすべての関係者への感謝の思いと、(本当に全員、講義の先生方、事務局の方、そして私が受講していた当時の受講生や今年の受講生も含んで)この思いを今年の、いや、これからの受講生にも共有してほしい、という願いである。

ありがとう、科学者の卵養成講座

メンターとして参加することができて本当にうれしいです。

今後ともよろしくお願いします。

中西達大

意見、感想、コメント、批評などありましたら、ブログに書いてもらってもいいですし、以下のメールアドレスに送信してもかまいません。公序良俗に反しない限り、真摯に受け取りたいと思っております。 Mail: Tatsuhiro.Nakanishi@sci-eggs.net

あとがき

まだ読む気力が残っている人は、読んでいただけるとありがたいです。

すっかり長くなり、気がつくと5000字を超える超長文となりました。講義終了後、すっかり気分が高揚したので、その勢いで短時間のうちに書き上げるつもりだったのですが、いざ書き始めると、思いが先走りして言葉にうまくならなかったので、じっくり時間をかけて書いたらこうなりました。

書いている最中、自分の文章が白々しく、痛い話だと感じたこともありました。この文章は言わば、「メンター中西達大の人間宣言」とも言えるでしょう。別にもともと神格化された存在だったわけではありませんが、メンターもまだ発展途上であり、葛藤し悩むという意味では受講生と何ら立場の変わることのない一人の人間である、ということを伝えたかったのです。また、受験に失敗した人の話は私が想像していた以上に耳にしないことを最近実感しています。そして、妙に東大がもてはやされるようになったことも多くなりました。受験のときの具体的な学校名を公表するのは少し覚悟が必要でしたが、受験で合格した者が輝いているその陰には必ずそれ以上の不合格者がいる、という当たり前ですが見過ごされがちな事実に焦点を当てたいと思い、あえて公表させて頂きました。

不適切な点があれば、何なりと連絡して下さい。

投稿者:中西達大/ひよこさん1号|個別ページ