防寒とデータ ~比較することを前提に~(工:木村陽来)

2020年11月27日 (金)

こんばんは、木村陽来です。こちらは、川内キャンパスに置かれていたプランターです。紫キャベツのような花ですね。今、自分が育てているワタナベミックスの中の紫色のものに色が似ているな、と思って写真をとってきました。花の縁が緑色になっているのが特にキャベツっぽいのですがこれは「葉牡丹」というらしく、冬の観葉植物としてポピュラーなんだとか。知りませんでした。

本編に参りましょう。今回は、植物の防寒対策とデータ化を試みました。が、難しいことが多くなかなかうまくはいきませんでした。

(目次)

1.防寒対策

2.葉の大きさのデータ化

3.まとめ

1.防寒対策

11月26日 11:54 50日目

暖かい先週に比べて今週は肌寒く、一気に冬らしい雰囲気となりました。そこで、防寒が必要だと考えたのです。過去の受講生にも防寒対策をしている方がいました。しかし、オガタさんのコメントによると、寒さに強い植物は、冬が来る前になるべく成長させることが重要なので、夜の寒さを防ぐよりも昼の暖かさを確保することが重要らしいです。調べたところ、ハクサイの栽培地域としては茨城、長野、北海道が有名らしく、長野、北海道あたりから判断するとハクサイは寒さに強そうです。よって、夜間ダンボールをかぶせるなどのことはせず、新聞紙で鉢をくるむだけにしました。

あるサイトでは、新聞紙でくるむだけでも一定の効果があるらしいです。自分は少し怪しんでいますが、そこはデータを取っておいて後々確かめることにします。

また、もう一つ使えそうだなと思ったアイデアが一つ。

11月21日 13:37 44日目

この日は、天気雨が降っていて日光が欲しいけど雨はいらない!という状態でした。そこでその場の思い付きでビニール袋をかぶせました。こうすれば、日光も雨は防げて日光は採り入れられる、のでしょうか。継続して用いたわけではなかったので詳しくはわからないのですが、後々考察してみます。

2.データ化

11月26日 11:54 気温19.4℃ 50日目

(気温は計測を忘れたので、宮城県の最高気温を参考にしました。)

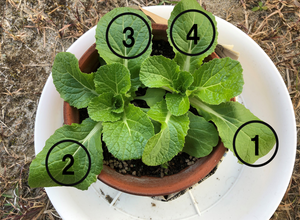

中間報告でデータを取ってグラフにすることを目標に掲げたので、さっそく計測を試みました。オガタさんから何を計測するかがキモだ、と言われているのでどこを測ったらよいものか、と悩みました。上の写真は木曜日時点でのミニハクサイですが、番号を付した部分の葉が特に大きいように見えます。よって、この4枚に着目してこれから計測していきたいと思います。

(上から順に①、②、③、④)結果は①9.5cm ②11cm ③8.3cm ④8cmでした。前回、葉を計測したこところで最も大きい葉が9cmだったので微増というところでしょう。

ここで私が困ったのは、前回と前々回のデータはどこの葉を計測したのかがわからないため、正確な大きさの比較ができないということです。これからは、比較ができるように、上記の番号ごとの葉の大きさのデータを取りたいと思います。

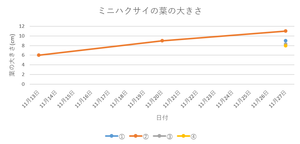

比較はできませんが、試しにグラフを作ってみましょう。前回と前々回のデータは確か1番大きなものを測ったはずなので②を計測したものとします。

現時点ではグラフから何かをくみ取ることは難しそうです。

3.まとめ

今回は防寒対策について調べ、データをグラフにすることを試してみました。防寒対策については結構調べてみたのですが、すぐに実行できそうなものもなく現在は新聞紙でくるむのみです。下に、参考リンクを貼っておくので防寒について見たい人は各自で出来そうなものを探してみてください。また、データのグラフ化については今まで特定の葉を計測していなかったために、比較にならないという残念な結果になりました。この辺りは、データを比較に用いるという意識が足りていなかったのだなと思います。以後、気を付けます。【1510文字】

参考資料

●文:工藤さん(2016/11/26) 段ボールで覆う

http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/as-vegetable2016/2016/11/26094702.php

●法:松田さん(2014/12/15) 鉢の全体を温める

http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/diary/2014/12/15191429.php

●農:開田さん(2016/10/17) 新聞紙と梱包材で鉢を巻く

http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/as-vegetable2016/2016/10/17194744.php

●植物の防寒についての外部サイト

https://gardenstory.jp/gardening/7431

コメント

木村さんこんにちは

きれいなプランター植えですね! これは葉ボタンで、その名の通り花ではなく観葉です。しかしまあ良いネーミングで、遠目にはまるでボタンの花のようにも見えます。丈夫なためこの季節にはよく植えられます。また、この種類の紫はアントシアニン色素のためで、それは冬の寒さでいっそう合成が促進され、発色が良くなります。

白い部分は葉緑素もアントシアニンも無い葉です。本来、葉緑素のない葉は光合成をしないので、その意味では葉の役割ができません。しかし葉ボタンに限らずそうした変異種は多く、観賞植物にはよく見受けられます。斑入り葉の植物ですね。もちろん白い部分の割合が多いほど植物は育ちにくく、サボテンの一種などは完全に葉緑素を失ってしまったものもあります。それは育つのか? いえ実はそうした場合、普通の緑のサボテンを土台にして、継ぎ合わせることにより栄養をもらって成長するのです。割とポピュラーに売られていますから下が緑の柱で上が白か赤の玉になっているサボテンを見たらそうだと思って下さい。

そういえば葉ボタンの話ですが、これには品種の系統があります。江戸系、尾張系、などです。

非常に面白いことに、日本の園芸植物の花ショウブや菊など多くは江戸系と尾張系、あるいはその他の系統があります。共通して江戸系はすっきり粋に鑑賞、尾張系伊勢系は微妙な変化を楽しむ、他に肥後系は凛と一本立ち、などです。いやあ、本当に面白いですね。それらは土地土地の好み、つまり人間性を現しています。

さて本題に入り、防寒の話です。

結論から言えば、鉢を巻くのは不要です。なぜなら「植物は熱を出さない」からです。熱を出さなければいくらくるんでもダメです。むしろ新聞紙が濡れていれば蒸発する時に周囲の温度を下げてしまいます。もちろん昼間に温まった鉢土をわずかでも夜間温度を下げない効果があるかもしれませんが、それもまた無意味です。ほんのわずか鉢土の凍るのを防いでも寒ければ結局凍ります。

よく庭園の樹木に冬季間ワラで覆ったりする、いわゆる冬囲いをすることがあります。それは保温というより雪の害を防ぐのと害虫がワラに移るので退治しやすくなるという理由です。

まあしかしデータを取って見れば実は違うかもしれませんね。測り方は難しいと思いますが...... 最低温度計を鉢土に刺すのも非現実だし、普通の温度計を刺して夜間見るのも難しそうです。

それとビニール袋ですが、別に雨を防ぐことは必要ありません。もちろん昼間光が当たっていれば温度を上げる効果はあります。ただしその場合温度が上がり過ぎてしまうことが考えられ、通気との兼ね合いが厄介ですね。温室などは小さければ小さいほど管理が難しいのですが、それと同じことです。決して勧めはしません。よほど成長が悪く、厳寒期でもなんとかしたい、という場合に限っての策でしょうか。

さてデータ化は素晴らしいですね!

これで客観的な科学実験になりました! 観察日記からの大いなる飛躍です。どこの葉を見るのか、基準となるゼロ点をどうするのかは自分で決めればいいのです。そしてグラフ化のスキルもあるようなのでいいですね。さすがに若い世代はそういったソフト使いも上手です。

何を汲み取るのか、ここは確かに難しいです。普通ならば「目的に応じて計測物を決める」のが基本ですから。ただし、これでも言えることがいくつかあります。

・成長をしているのか、あるいは停滞しているのか

・成長の様式(つまり初期・中期・後期のスピードなど)

が分かりますね。ただし、葉のマックスの大きさが分からない(つまり天井が分からない)、長さと面積が二乗関係にあるのかは確定しない、成長が葉の大きさではなく枚数に転じていても検出できない、などなど弱点はあります。けれどそれらは最初から頭に置いておけば、大間違いの結論にはなりません。

寒くなると植物の変化は乏しいですが、逆に考えを応用するのには好機です。この展開ゼミは収穫必須ではありませんので、アイデアがあれば実行するのは面白いと思います。

ではまた報告お待ちします。

ラボスタッフ・オガタ