研究経過

作物の栽培化と倍数体化の関係についての総説を発表しました(赤木班、清水班)

September 20, 2022 10:40 AM

Category:論文発表

main:清水班, 赤木班

赤木領域代表(岡山大学)と計画研究 清水教授(横浜市立大学・チューリッヒ大学)の共同執筆による総説が、Current Opinion in Plant Biologyに掲載されました。

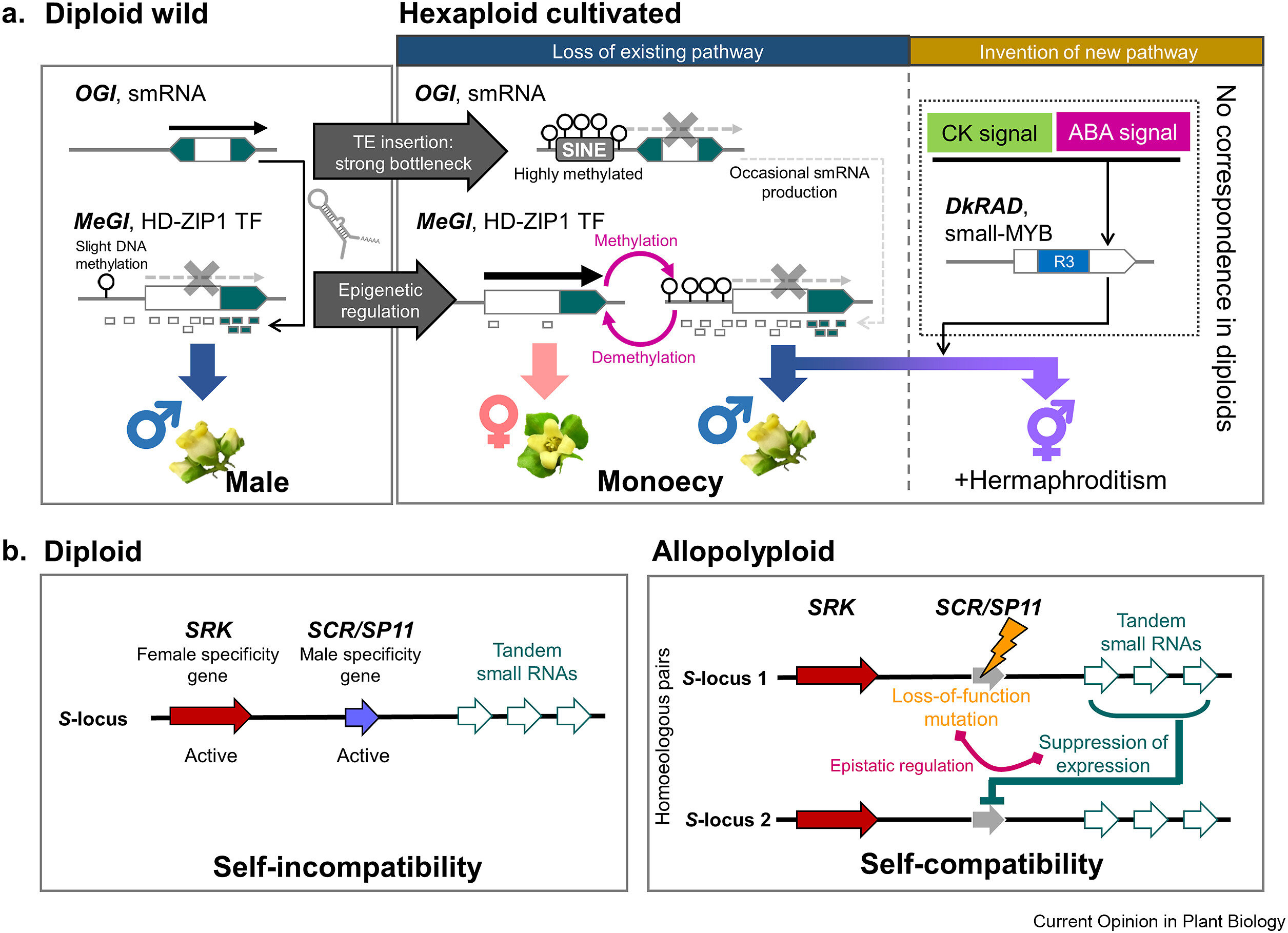

古くから植物の倍数化と栽培化の間には密接な関係があり、現存する作物の多くは倍数体であることが示唆されてきました。一方、それらの因果関係や、栽培化における倍数化の意義などは十分に定義されておらず、多くの議論が繰り広げられていました。本総説では、倍数体である作物群の詳細な倍数性進化と栽培化の過程・順序を定義し、その寄与を最新の分子生物学的知見も交えて考察しています。とくに有性生殖の観点から見ると、倍数体作物には自殖性が多いことが知られていましたが、その分子基盤の解明が進んでいます。カキ属では二倍体野生種が雌雄異株であるのに対し、六倍体栽培種ではエピジェネティック制御を介して雄花、雌花が同一個体に作られて自殖が可能になりました。さらに、重複遺伝子の新機能獲得により、両性花をつくる系統も進化しました。また、アブラナ科ではセイヨウアブラナなど異質倍数体種が自家不和合性を失う傾向があり、S-遺伝子座のsmall RNAによるサブゲノム間の抑制的相互作用が重要だと考えられます。近年のゲノム解析技術とバイオインフォマティクス手法の進展により、倍数体作物の研究が急速に進むことが期待されます。

図:カキ属とアブラナ科における倍数体特異的な自殖性への転換を支える分子機構

<発表論文>

Takashi Akagi, Katharina Jung, Kanae Masuda, Kentaro K. Shimizu,

Polyploidy before and after domestication of crop species,

Current Opinion in Plant Biology, Volume 69, 102225, 2022

https://doi.org/10.1016/j.pbi.2022.102255