中間発表(農:北原秀悟)

2016年11月14日 (月)

うちのパソコンが合うのか合わないのか、端末によっては読みづらいかもしれませんがその点はご了承下さい。

急に冷え込んできた今日この頃仙台に引越してきたときにマフラーと手ぶくろを持ってこなかった私は、学校からの帰り道の自電車が寒すぎて死にそうな日々を過ごしております。 我が家の植物たちの生育温度には寒いと考えたので近頃は家の中で育てています。

さて、久しぶりの投稿となりましたが、今日は中間発表をしたいと思います。植物たちの成長の様子はまた追って載せたいと思います。

以下中間発表です。

(1)この展開ゼミを通じて、植物を観察し、どのようなことが一番驚くべきことであったか。

私が一番驚いたのは、植物の生命力と植物を観察する大変さでした。 私はこの展開ゼミを初めた時に、今まで実家で畑で野菜を育てたこともあったし簡単だろうと思っていました。

しかし、実際育ててみると毎日驚きや発見ばかりでした。

タネから育てる時には暗発芽種子だと光を遮って発芽させること。光に向かって育つ光屈性があること。そして何より成長のスピードでした。

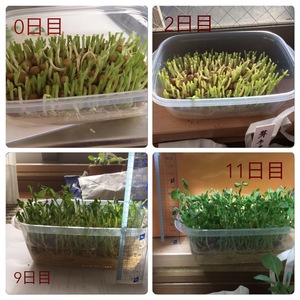

ここにあるのは豆苗(元市販)と辛味大根の成長の様子です。

ここにあるのは豆苗(元市販)と辛味大根の成長の様子です。

芽キャベツの成長ももちろん早かったんですが、成長の様子が見やすかったこの2つを選びました。

豆苗は最初に比べて約5cm伸びています。

たった11日だけでこんなにも大きくなりました。

他の植物も同様に、ちょっと目を離した隙にどんどん大きくなって、見るたびにびっくりしたのを覚えています。

今まであまり気にしてこなかった植物の成長を改めて良く観察することで、植物の生命力の凄さを感じました。

今では10cmほどある辛味大根も、もとは3mmほどのタネだったという事実がすごい不思議で、あの小さなタネにこんなにもエネルギーが詰まっていたのかと、とても驚きました。

また、あたりに生えている他の大きな木だって、小さなタネに再び同じくらいの大きな木になるぐらいのエネルギーを詰めて、次の世代へと代替わりしているんだなーなど普段考えないようなことを考えるようになって、今まで漠然と持っていた植物って凄いというイメージから、実際に育てることで、より植物の生命力の不思議さや素晴らしさを感じました。

また、生命力の強さゆえに観察する大変さも感じました。

植物育てるの楽しそうだなーという安易な理由でこの展開ゼミをとりましたが、実際にやって見ると思ったより大変なものでした。私がレポートなどに忙しくても植物は待ってくれなくて、成長したりしおれたりすごいスピードで変化していました。この時ふと、俵万智さんの歌で、「親は子を育ててきたというけれど勝手に赤い畑のトマト」というのを思い出して、私がほとんど何もしなくても植物は勝手に育っていくんだなーと思いました。それゆえに、植物の観察はこちらの都合を待ってくれないので思ったより大変だということに驚きました。

(2)印象に残った記事

どの記事もよく考えられていて私は感心してばかりいるんですが、その中でも特に印象に残っているのは沼澤さんの記事です。

沼澤さんの記事はどれも丁寧で工夫がされていて読みやすく、毎回凄いなーと思っています。話題の転換時に線を入れること、文字ばかりにならないよう途中でイラストを挟むこと、改行を多めにすること、よく調べてホームページや過去の先輩方の投稿を沢山引用していること、写真が見やすくわかりやすいことなど見習いたいポイントが沢山あります。

私はこれまで文化祭時期もあってあまりクオリティの高い記事が投稿出来ていませんでしたが、これからはもっと読みやすく面白い記事にしていきたいと思っているので、沼澤さんの記事を参考にしたいと思います。

あと、特定の投稿で印象に残っているのは鈴木さんの小松菜大移動の記事と種まき、そして大事件勃発の記事です。鈴木さんの投稿はタイトルが興味を引きつけるものがとても多いです。なのでこの2つの記事も、何があったんだ!?と思いワクワクして見たのでとても印象に残っています。

内容もタイトルに負けないぐらい面白く、それでいてよく考えられていて、こんな記事を書けるようになりたいなーと思いました。

(3)参考になった記事のコメント

私は辛味大根を育てているので、素人3号さんの記事とそのコメントが役に立ちました。

私が育てているの植物の中で一番不安なのは辛味大根です。ヒョロヒョロ育っていて全然大根みたいに根が太くなっていかない、これはどうしたらいいんだろう...。そう困っていた時にこの記事とコメントに、凄い助けられました。土寄せの方法がわかりやすく説明されており、また大根を育てるにあたってよくわかっていなかったどの部分が大根になるのかなどもコメントで解説されていて、育てる上で一番参考になりました。

また、鈴木さんの2回目の投稿に対するコメントも参考にしました。 このコメントを参考にして、辛味大根と芽キャベツを発芽させるときにはシャーレをアルミホイルで覆い、豆苗を発芽させるときには下駄箱を使いました。両方ともうまくいってよかったです。

(4)今後どのような記事にしたいか

これからはまず第一に投稿頻度を増やしていきたいと思います。そのためにまめに植物をチェックして、小さな変化を見逃さないようにしたいです。 また、読みやすく面白い文章にしていきたいです。

他の方の投稿のようにわかりやすく読んでいて楽しい記事にするために、ホームページや過去の文献等いろいろなものを参考にし、その上で工夫をして、他の人と違うオリジナリティを出して、それをわかりやすくまとめていきたいと思います。

そして最終的には美味しい野菜を収穫できるように、最後まで責任を持って植物たちを育て上げたいです!

コメント

農学部・北原さん

遺伝の渡辺でございます。3週間以上のご無沙汰でしたね。去年は、何回以上投稿しないと、中間報告ができない仕組みにしていました。そんなで、途中でgive upをした受講生もいました。もちろん、一方で、まがいなりにも、最後、がんばって、投稿回数を合わせて、中間報告をした方も。そんなので、下のレベルにあわせるのではなくて、上のレベルにあわせてほしいと考えて、最低何回という設定をせず、講義の最初の時に、「展開ゼミは、週に1回ある訳なので、投稿回数は週に1回くらいは。。。」と、いったのを覚えてくれているでしょうか。受講生の皆さんが、自ら進んで、渡辺にmailをして、この展開ゼミに参加してくれたと言うことから、それができると思っていたのですが、最終報告の時には、一定期間に一定の回数など、制限を設ける必要がでてくるのではとも、思ったりしています。その当たりは、しっかり、考えて、行動をして下さい。自主的に参加して、観察力、文章力を高めようというのがこの展開ゼミですから。

記録をとりあえず、写真で残しておくのは、簡単です。そこで、文章にすること。その大変さを他の受講生の方は、がんばっているわけです。もちろん、色々なハプニングもあるわけです。そうした文章を短時間で書けるようになること、そのためには、たくさんの記事を書くことです。渡辺もできる限りコメントしていますが、空いている時間を見つけて、textで書いておいて、まとめて、記事としてuploadする。そんなことをたぶん、他の受講生もしているのだと思います。その頑張りが、きっと、社会に出て、評価されることにつながるのだと。

今年の記事だけでなく、昨年の記事を参考にしているのはよいことです。ぜひ、そのスタンスを大事にして、後半戦をがんばって下さい。そのために、しっかりと観察して、その変化を文章化して、。。。あとは、これはよいという他の受講生の記事を参考にして。。。猛省をして、後半戦に臨んでくれることを切望します。

わたなべしるす