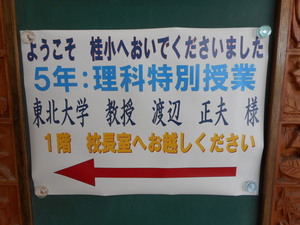

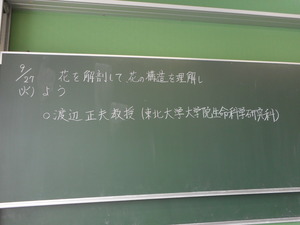

【出前講義】仙台市立桂小学校・仙台市理科特別授業「花を解剖して、花の構造を理解しよう」(9/27)

2016年9月28日 (水)

それにしても晴れ間が長続きせず。。。さすがに最近の品種なので、穂発芽をすることはないと思いますが、稲刈りが進まないのは、少々困ったことです。せっかく、夏の晴天で作柄的にはよかったはずなのですが、作柄の指数が下がらないことを祈るばかりです。というか、お天道様に祈るしかないのですが、。。仙台市理科特別授業も夏休み前が、袋原小学校、荒町小学校、作並小学校へ。この秋のシーズン、最初が桂小学校。新興住宅地で、平成7年度に開校。渡辺が農学部で助手をはじめて、しばらくしてできた学校。新しい建物であると同時に、校内には理科関係のイネ、ダイズ、ヘチマなどが栽培されており、こうした自然の中でいろいろなことを学べるのはよいことだなと。少し学校に早く到着したこともあり、少し観察を。

「花を解剖して、花の構造を理解しよう」というのは、昨年度の高砂小学校以来。学校の帰り道に、いろいろな花などを分解してかえったもので、秋であれば、どろぼう草を投げてということも。そんなことをして、帰り道でいろいろなことを学んだのだと思いますが、時代が変わったのか、遊ぶものが多いからか、そうしたことがうまく継承されていないからなのか。。。いずれ、壊すと言うことの経験が少なくなっていることから、各自にいろいろな花を用意して頂き、また、学校側にも別の花を。各グループごとにピンセット、ルーペ、顕微鏡も用意頂き、バラバラにして、理科として楽しみながら、また、きれいに並べてみるというのは、図画工作のような面もあって。

「花を解剖して、花の構造を理解しよう」というのは、昨年度の高砂小学校以来。学校の帰り道に、いろいろな花などを分解してかえったもので、秋であれば、どろぼう草を投げてということも。そんなことをして、帰り道でいろいろなことを学んだのだと思いますが、時代が変わったのか、遊ぶものが多いからか、そうしたことがうまく継承されていないからなのか。。。いずれ、壊すと言うことの経験が少なくなっていることから、各自にいろいろな花を用意して頂き、また、学校側にも別の花を。各グループごとにピンセット、ルーペ、顕微鏡も用意頂き、バラバラにして、理科として楽しみながら、また、きれいに並べてみるというのは、図画工作のような面もあって。

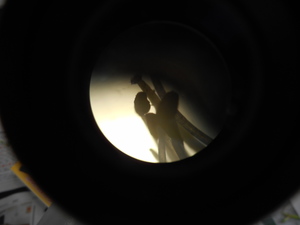

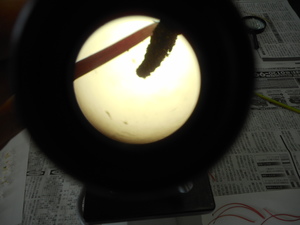

いつもは、4クラスくらいあっても一度に講義をするのですが、今回は、2クラスを2コマそれぞれで。これもはじめてのことでしたら、deepに関わることができるという意味では、楽しいことでした。まずは分解、並べてということを。途中で昆虫を見つけたり、雌しべ、おしべ、花粉を顕微鏡で観察しているというので、デジカメをうまくつなぎながら。。。なかなか、難しいですが。いくつかは。今回の出前講義がきっかけとなって、いろいろなものを分解してみること、それを再構築してみることで、いろいろなことがわかるということを理解してもらったのであれば、幸いです。あっという間の2hrでした。講義の最後のところで、講義を受ける前後で何がどの様に変わったのかを、数名が発表。これは、とてもよいことだなと。niceなideaを頂きました。

いつもは、4クラスくらいあっても一度に講義をするのですが、今回は、2クラスを2コマそれぞれで。これもはじめてのことでしたら、deepに関わることができるという意味では、楽しいことでした。まずは分解、並べてということを。途中で昆虫を見つけたり、雌しべ、おしべ、花粉を顕微鏡で観察しているというので、デジカメをうまくつなぎながら。。。なかなか、難しいですが。いくつかは。今回の出前講義がきっかけとなって、いろいろなものを分解してみること、それを再構築してみることで、いろいろなことがわかるということを理解してもらったのであれば、幸いです。あっという間の2hrでした。講義の最後のところで、講義を受ける前後で何がどの様に変わったのかを、数名が発表。これは、とてもよいことだなと。niceなideaを頂きました。

講義が終わったあとで、高橋校長先生とお話の時間を頂けました。ありがとうございました。講義の時間にも参観頂き、講義としてやっていたこと、実際に壊したり、組み立てたりすることの大切さをいろいろな角度から、議論できました。渡辺が子供の頃は、プラモデルを組み立てるのは、何よりの楽しみでしたが、今は、プロトコールを見て、何かをするのが、あまり得意でないと。。。小学校に学研の「科学」と「学習」がなくなり、何かを組み立てるというのをする機会が減ったからでしょうか。いずれ、そうした面からも、教育を考えないといけないと。渡辺と同世代と言うこともあったのかも知れないですが、昨今の教育問題に、共感しながら議論できたのは、ありがたいことでした。

講義が終わったあとで、高橋校長先生とお話の時間を頂けました。ありがとうございました。講義の時間にも参観頂き、講義としてやっていたこと、実際に壊したり、組み立てたりすることの大切さをいろいろな角度から、議論できました。渡辺が子供の頃は、プラモデルを組み立てるのは、何よりの楽しみでしたが、今は、プロトコールを見て、何かをするのが、あまり得意でないと。。。小学校に学研の「科学」と「学習」がなくなり、何かを組み立てるというのをする機会が減ったからでしょうか。いずれ、そうした面からも、教育を考えないといけないと。渡辺と同世代と言うこともあったのかも知れないですが、昨今の教育問題に、共感しながら議論できたのは、ありがたいことでした。 最後になりましたが、仙台市立桂小学校、高橋校長先生、担当の石山先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。

最後になりましたが、仙台市立桂小学校、高橋校長先生、担当の石山先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 小学校へ伺う途中の水田で、ほとんど、きれいに水田雑草がない田んぼの中に、数枚の「水田雑草」がかなりあるところが。今時、珍しいなと。この手の水田除草剤は、かなりよくできたものがあるはずなのですが。。。