【アウトリーチ活動】8/20(日)~8/26(土)のアウトリーチ活動(研究室訪問、出前講義)(8/22, 25追記)

2017年8月26日 (土)

仙台は1ヶ月ぶりの真夏日とか。22日(火)の話になります。ただ、一方で32日連続で降雨の記録が。真夏日になったのは夕方近く。昼間には降雨がありました。理由はとても簡単。天井裏で雨漏りがしているところにおいていたバケツにしっかりと水をキャッチしていましたので、降ったわけです。いずれ、久しぶりの晴れ間はあったものの、数日は曇り、雨模様。晴天を見られるのは、しばらく先になりそうです。。暗い話ばかりでなくて、朝日杯オープン戦一次予選トーナメントの2, 3回戦で藤井四段が連勝。勝率が9割にもどったとか。。。どこまで行くのか。。。次の対戦が棋王戦本戦の初戦で、豊島八段と。どうなるかは、将棋を見ている側からは楽しみで。。。ツメの部分は、こちらでも少しくらいなら理解できそうな論理性なこともあって。。。そんな今週は。久しぶりのアウトリーチ活動。

8/21(月):宮城県仙台第一高等学校生物部・実験実習

小松原先生と生物部の方が、コラボの実験に。ちょうど、来客中と言うこともあって、渡辺はそちらの対応をしていて。。。実験は技官の高田君が対応を。なかなか、実験系がうまく機能しないようで。こちらも時間があるとき、また、対応したいと思いますので。お待ちしております。というか、貴重な頂き物を。ありがとうございました。

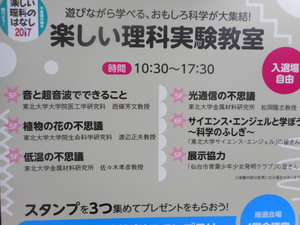

8/22(火):植物の花の不思議「楽しい理科のはなし2017--不思議の箱を開けよう--」in 東京エレクトロンホール宮城

一昨年からコラボで出前講義を行っている「楽しい理科のはなし」。6/27(火)に、楽しい理科のはなし2017の一環で、仙台市立片平丁小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー」を行ったわけですが、そのあとの企画として、東京エレクトロンホール宮城で、「植物の花の不思議」という花を解剖して、それを並べてみるという企画。昔であれば、花を道草をして、分解することも簡単でしたが、最近はなかなか。。。その当たりをカバーすると言うこともありますが、しっかり解剖・観察してみるのは、大事なことですので。

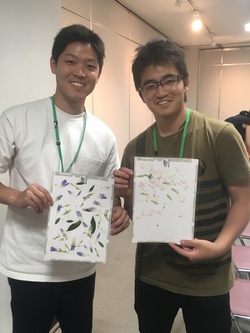

研究室のメンバーは、半分くらいが出張で。。。また、今年がD3の学生さんも博士論文に専念頂くために、というか、がんばってもらうために。。。その中で手伝ってもらえる方、さらには、科学者の卵養成講座関係、研究室のアルバイトをしてくれている学生さんにもお手伝い頂き、もちろん、後方支援部隊として、研究室スタッフの伊藤さん、増子さん、尾形君にも準備から片付けまで。さらに、現場では、4人の助っ人もお手伝い頂き、とても手厚いメンバーでした。10:00過ぎくらいから始まり、途中の別企画以外では、ほぼ、満席という状況で。。。最終的に終わったのが、18:00少し前。15名近くのメンバーでこなした子供たちの数は、950名ほど。。。用意頂いた花を並べる台紙が1,000枚。残ったのが、50枚ほどでした。。。こんな人数を対応できるとは。。。お手伝い頂いた方に、この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

研究室のメンバーは、半分くらいが出張で。。。また、今年がD3の学生さんも博士論文に専念頂くために、というか、がんばってもらうために。。。その中で手伝ってもらえる方、さらには、科学者の卵養成講座関係、研究室のアルバイトをしてくれている学生さんにもお手伝い頂き、もちろん、後方支援部隊として、研究室スタッフの伊藤さん、増子さん、尾形君にも準備から片付けまで。さらに、現場では、4人の助っ人もお手伝い頂き、とても手厚いメンバーでした。10:00過ぎくらいから始まり、途中の別企画以外では、ほぼ、満席という状況で。。。最終的に終わったのが、18:00少し前。15名近くのメンバーでこなした子供たちの数は、950名ほど。。。用意頂いた花を並べる台紙が1,000枚。残ったのが、50枚ほどでした。。。こんな人数を対応できるとは。。。お手伝い頂いた方に、この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

最初に、どの様な手順でどの様な企画なのかと言うことを理解してもらうために、学部1年生で参加して頂いているような方々に、実習をかねて、花を並べて、というようなことを。。子供たちの目線でとか、どう連携すればよいのかなど、スタートに準備ができたのは、950人に対応できたトレーニングだったと。。。

最初に、どの様な手順でどの様な企画なのかと言うことを理解してもらうために、学部1年生で参加して頂いているような方々に、実習をかねて、花を並べて、というようなことを。。子供たちの目線でとか、どう連携すればよいのかなど、スタートに準備ができたのは、950人に対応できたトレーニングだったと。。。

あと、忘れていけないのは、東京エレクトロンさま、河北新報社さまのご尽力で、今回の多くの花、分解する花を固定するシーラーなど、たくさんのものを用意いただき、スムーズにことが進みました。ありがとうございました。来年の日程も決まったとか。また、楽しみにしております。

あと、忘れていけないのは、東京エレクトロンさま、河北新報社さまのご尽力で、今回の多くの花、分解する花を固定するシーラーなど、たくさんのものを用意いただき、スムーズにことが進みました。ありがとうございました。来年の日程も決まったとか。また、楽しみにしております。

PS. 他のブースでは、発光ダイオード、超音波、超伝導などが。。。こちらは花を使って、先端という感じはないかも知れないですが、花粉と雌しべの相互作用には、まだまだ、分からないものがあり、先日もNature Plantsに論文が掲載されるようなこともありますので。。ただ、アニメのキャラをおかれたら。。。来年度に向けての対策ができました。貴重なヒント、ありがとうございました。

PS. 他のブースでは、発光ダイオード、超音波、超伝導などが。。。こちらは花を使って、先端という感じはないかも知れないですが、花粉と雌しべの相互作用には、まだまだ、分からないものがあり、先日もNature Plantsに論文が掲載されるようなこともありますので。。ただ、アニメのキャラをおかれたら。。。来年度に向けての対策ができました。貴重なヒント、ありがとうございました。 PS.のPS. 午前中の昼前頃だったでしょうか。渡辺に声をかけてくれる方が。渡辺が1997年に岩手大に異動になったのですが、1998年に3年生で講義をして、研究室に配属なった学生さん(研究室の技官の高田君と同級生になるわけですが。。。)。渡辺の実験でなくて、教授のテーマをやっていた方でしたが。。。卒業して以来ですから、ほぼ30年近く。びっくりでしたが、ありがとうございました。また、来年もいらしてください。

PS.のPS. 午前中の昼前頃だったでしょうか。渡辺に声をかけてくれる方が。渡辺が1997年に岩手大に異動になったのですが、1998年に3年生で講義をして、研究室に配属なった学生さん(研究室の技官の高田君と同級生になるわけですが。。。)。渡辺の実験でなくて、教授のテーマをやっていた方でしたが。。。卒業して以来ですから、ほぼ30年近く。びっくりでしたが、ありがとうございました。また、来年もいらしてください。

PS.のPS.のPS. この「楽しい理科のはなし2017--不思議の箱を開けよう--」では、毎年、昼と夕方に子供向けの別イベントも。夕方には、子供たちがブースを訪問することも少なくなることから、他の研究室のブースの方々と交流を。こちらのアルバイトの学生さんたちも、あれこれと訪問したようでした。そのこともあってか、2つの研究室からこちらのイベントに大学院生の方々にご参加頂きました。ありがとうございました。一緒にやっていた子供さんたちも楽しそうでした。というか、これから先、植物と医工学、超伝導となどとのコラボができればと思います。よろしくお願いいたします。

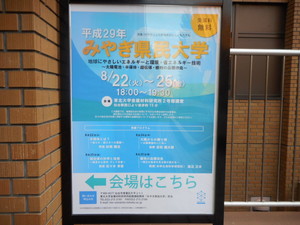

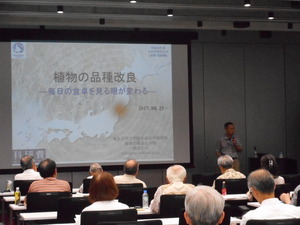

8/25(金):平成29年みやぎ県民大学「植物の品種改良~毎日の食卓を見る眼が変わる~」

記事を書いているのは、26日(土)。25日で仙台35日連続降雨。昨日も夜中に降雨。今朝は起きたら降雨。たしか、新記録のはずで、昭和9年の35日を抜いて、36日連続では。明日は天気が良さそうなので、37日はなさそうですが、。。。そんな雨の関係で開催が危ぶまれていた「第91回全国花火競技大会」。なんとか、開催されそうです。この大会名だと、これだと、どこで開催されるか、不明な方もいるかもしれないですが、大曲市(現・大仙市)の花火といえば、分かりやすいでしょうか。渡辺も院生の頃に一度だけ、見たことはありますが。

そんな週末の金曜日は、今年で3年目になるでしょうか。1週間ほど前にお知らせした、みやぎ県民大学「地球にやさしいエネルギーと環境・省エネルギー技術 ~太陽電池・半導体・超伝導・植物の品種改良~」。金属材料研究所の3名の先生方とのコラボ。その難しいはなしの最後を飾る形。渡辺の自己紹介をするとき、金属材料研究所の初代所長である本多光太郎先生の話と、戦前の帝國大学時代には、農学部があったのが、北海道帝國大学ができるときになくなり、昭和15年だったと思います。附属農学研究所ができたと。その系譜をつなぐポストにいるのが、渡辺だと。

そんな週末の金曜日は、今年で3年目になるでしょうか。1週間ほど前にお知らせした、みやぎ県民大学「地球にやさしいエネルギーと環境・省エネルギー技術 ~太陽電池・半導体・超伝導・植物の品種改良~」。金属材料研究所の3名の先生方とのコラボ。その難しいはなしの最後を飾る形。渡辺の自己紹介をするとき、金属材料研究所の初代所長である本多光太郎先生の話と、戦前の帝國大学時代には、農学部があったのが、北海道帝國大学ができるときになくなり、昭和15年だったと思います。附属農学研究所ができたと。その系譜をつなぐポストにいるのが、渡辺だと。

地球温暖化の原因とされている二酸化炭素(CO2)。もちろん、この効果は大きいわけですが、1分子で効果が遙かに効果が大きい化学物質もあると。例えば、メタン(CH4)のように。そうしたものをあわせて防ぐことが重要と。そんなCO2を固定できるのは植物。大事にしてほしいわけですが、ストレスに弱いというのは、動物も植物も同じ。先の36日間連続降雨でも今年は1993年のような冷害にならなかったのは、7月上旬が暑かったからとか。ただ、秋雨が続くようだと、稲熱(いもち)病が穂イモチとして発生するかも知れないのは心配で。。

地球温暖化の原因とされている二酸化炭素(CO2)。もちろん、この効果は大きいわけですが、1分子で効果が遙かに効果が大きい化学物質もあると。例えば、メタン(CH4)のように。そうしたものをあわせて防ぐことが重要と。そんなCO2を固定できるのは植物。大事にしてほしいわけですが、ストレスに弱いというのは、動物も植物も同じ。先の36日間連続降雨でも今年は1993年のような冷害にならなかったのは、7月上旬が暑かったからとか。ただ、秋雨が続くようだと、稲熱(いもち)病が穂イモチとして発生するかも知れないのは心配で。。 そんなイントロを踏まえて、作物の品種改良について。いわゆる、雑種第一代育種。F1雑種の種子が現在の野菜類の市販種子のほとんどを占めるわけで。その原理というか、利点というか。そんなことを。また、見分け方も。種子の袋を見れば分かると言うことを。家庭菜園をされているような方もたくさんいらしたようで、少しサイエンスの世界から栽培を見ることができたのではないかと思います。

そんなイントロを踏まえて、作物の品種改良について。いわゆる、雑種第一代育種。F1雑種の種子が現在の野菜類の市販種子のほとんどを占めるわけで。その原理というか、利点というか。そんなことを。また、見分け方も。種子の袋を見れば分かると言うことを。家庭菜園をされているような方もたくさんいらしたようで、少しサイエンスの世界から栽培を見ることができたのではないかと思います。 最後のところは、アブラナ科作物の多様性と自家不和合性。形態的多様性と自家不和合性がもたらす遺伝的多様性に直接的な関連はないと思いますが。いずれ、ヒトが栽培してきた歴史なども含めて、理解頂けたのではないかと思います。講義が終わったあと、20minを超える質問時間。あちこちで、植物、作物の講義をきかれているような方もいらして。。。いずれ、感動でした。最後になりましたが、こうしたアウトリーチ活動の場を提供頂きました、金属材料研究所・松岡先生をはじめ、関係の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。また、次年度も誘って頂ければ幸いです。ありがとうございました。

最後のところは、アブラナ科作物の多様性と自家不和合性。形態的多様性と自家不和合性がもたらす遺伝的多様性に直接的な関連はないと思いますが。いずれ、ヒトが栽培してきた歴史なども含めて、理解頂けたのではないかと思います。講義が終わったあと、20minを超える質問時間。あちこちで、植物、作物の講義をきかれているような方もいらして。。。いずれ、感動でした。最後になりましたが、こうしたアウトリーチ活動の場を提供頂きました、金属材料研究所・松岡先生をはじめ、関係の皆様にこの場を借りてお礼申し上げます。また、次年度も誘って頂ければ幸いです。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 質問のところで、水耕栽培についての質問が。渡辺が参考にしているのは、以下の写真の本ですが、。。身の回りにある簡単なものでできるようですので。トライされてみては、いかがでしょうか。 PS.のPS. LEDを研究されている松岡先生。植物の栽培もご家庭であれこれと手がけておられると。。。帰りにはお土産まで頂き、恐縮でした。ありがとうございました。花が咲いた頃にまた、HPから情報発信と言うことで。

PS.のPS. LEDを研究されている松岡先生。植物の栽培もご家庭であれこれと手がけておられると。。。帰りにはお土産まで頂き、恐縮でした。ありがとうございました。花が咲いた頃にまた、HPから情報発信と言うことで。