【アウトリーチ活動】6/25(日)~7/1(土)のアウトリーチ活動(出前講義)(6/27, 29追記)

2017年6月27日 (火)

先週、先々週と福島、愛媛、香川での出前講義など。あれこれとあって、その合間にも他案件も。いずれ、仙台にもどると、ほっとするわけで。ただ、もどっても、あれこれあって。ただ、さすがに年は隠せないもので。。。週末はdownでした。。。開けて、今週もいくつかのイベントが。

6/26(月):宮城県仙台第三高等学校SSH特別講義「SSH課題研究を始めるに当たって」

仙台三は、一昨年までの6年間、SSH実施校の第I期として、運営指導委員も賜っていました。1年おいて、今年度から、第II期の実施校として。さらに、運営指導委員も賜り、「SSH課題研究を始めるに当たって」という講義も。先月は、「三高探究の日」発表会のコメンテーターとして。ほぼ、1ヶ月ぶりに1, 2年生向けに。

講義の前半は、課題研究を行う上で大事なこと。今年度は、福島県立福島高等学校・SSクラスでも講義を行った内容で、課題研究をしっかりやることの大事さを。実験を反復するとか、最終的に研究課題のタイトルは変更する必要があるとか。現在、研究を行っている2年生には参考になったのでは。。。あるいは、1年生は次年度からの課題研究をどうするかということへの対応にはなったのでと思います。

講義の前半は、課題研究を行う上で大事なこと。今年度は、福島県立福島高等学校・SSクラスでも講義を行った内容で、課題研究をしっかりやることの大事さを。実験を反復するとか、最終的に研究課題のタイトルは変更する必要があるとか。現在、研究を行っている2年生には参考になったのでは。。。あるいは、1年生は次年度からの課題研究をどうするかということへの対応にはなったのでと思います。

後半は、渡辺をモデルにしたキャリア教育。課題研究で求められる「考える」ということ。それをこれからの高校、大学、その先の社会で行うか。とても大事なことだと思います。しっかり考える力を養成して下さい。最後のところで、質疑応答。数多くの質疑応答があり、また、最後には代表の方から、しっかりとしたお礼の挨拶。次は、発表会でしょうか。楽しみにしておりますので。

PS. 昨年度までは、宮城県宮城第一高等学校でお世話になっていた柏葉先生がこの4月から、こちらに異動になり。。こちらでもよろしくお願いします。ありがとうございました。

PS. 昨年度までは、宮城県宮城第一高等学校でお世話になっていた柏葉先生がこの4月から、こちらに異動になり。。こちらでもよろしくお願いします。ありがとうございました。

PS.のPS. 科学者の卵養成講座に参加してくれている受講生が最後に片付けているところで、挨拶を。ありがとうございました。そちらでもがんばって下さい。

6/27(火):仙台市立片平丁小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー」(楽しい理科のはなし2016--不思議の箱を開けよう--主催:河北新報社、協賛:東京エレクトロン)

一昨年が仙台市立泉ヶ丘小学校、昨年が仙台市長町小学校への出前講義。いつもの仙台市教育センターとのコラボではなく、一昨年から始まった、企画。主催が河北新報社、協賛が東京エレクトロン、後援に仙台市教育委員会、大和町教育委員会、協力が東北大学という「(楽しい理科のはなし2017--不思議の箱を開けよう--」。この季節と企画にぴったりのスカイブルーの横断幕。これを前に置いての講義は、わくわくします。何より、サポート頂く、河北新報社様、東京エレクトロン様に講義に関わるものを準備頂けることから、こちらはある種、講義をするだけ。今年も盛り上がりました。 で、講義に伺ったのは、渡辺が学校評議員を務める「仙台市立片平丁小学校」。渡辺の研究室がある片平キャンパスから歩いて5minという距離。講義の最初に、今回もサポート頂いている「河北新報社」、「東京エレクトロン」について簡単に。河北新報社の新聞を読んでる小学生はもちろんいると思いましたが、東京エレクトロンが半導体製造に関わるものを作っているというか、それに近いことを答えてくれた小学生には感動。普段から、色々なことに注意を向けているのだなと。。。そのあと、渡辺の自己紹介。さすがに、テレビで噂になっている「愛媛・今治」ということで、これと言うことがなくて。少しほっとですが。。

で、講義に伺ったのは、渡辺が学校評議員を務める「仙台市立片平丁小学校」。渡辺の研究室がある片平キャンパスから歩いて5minという距離。講義の最初に、今回もサポート頂いている「河北新報社」、「東京エレクトロン」について簡単に。河北新報社の新聞を読んでる小学生はもちろんいると思いましたが、東京エレクトロンが半導体製造に関わるものを作っているというか、それに近いことを答えてくれた小学生には感動。普段から、色々なことに注意を向けているのだなと。。。そのあと、渡辺の自己紹介。さすがに、テレビで噂になっている「愛媛・今治」ということで、これと言うことがなくて。少しほっとですが。。

最初に、植物の生長に伴う形態変化というか、その決まり事というか。それを「トマト」を使って復習。トマトの種子が子孫であると言うこと。これは、去年、「リンゴ」をモデルにして講義をしているので、覚えてくれていました。感動でした。では、このトマトに似た生長をする植物、作物は。。。これもたくさんの答えが。よく観察できています。ここからが問題。キャベツ、ブロッコリーの生長の生長の様子を見たことがありますかと。。。ブロッコリーは花が咲くことを見ているようでしたが、キャベツは。。。さすがに難しいようでした。どうやって花が咲くのか。。。では、この2つの植物の遺伝子を混ぜた植物は、どんな形をしているのか。班ごとに分かれて模造紙に書いて、発表をしてもらうことに。ここで失敗だったのが、出前講義などについて記した「指令書」というか、その類いの書類を研究室の机に忘れてきて。。。慌てました。。。

最初に、植物の生長に伴う形態変化というか、その決まり事というか。それを「トマト」を使って復習。トマトの種子が子孫であると言うこと。これは、去年、「リンゴ」をモデルにして講義をしているので、覚えてくれていました。感動でした。では、このトマトに似た生長をする植物、作物は。。。これもたくさんの答えが。よく観察できています。ここからが問題。キャベツ、ブロッコリーの生長の生長の様子を見たことがありますかと。。。ブロッコリーは花が咲くことを見ているようでしたが、キャベツは。。。さすがに難しいようでした。どうやって花が咲くのか。。。では、この2つの植物の遺伝子を混ぜた植物は、どんな形をしているのか。班ごとに分かれて模造紙に書いて、発表をしてもらうことに。ここで失敗だったのが、出前講義などについて記した「指令書」というか、その類いの書類を研究室の机に忘れてきて。。。慌てました。。。

書くのを忘れていましたが、TAとして、M2の大畠さん、M1の乳井君にお手伝いを。キャベツ、ブロッコリーを運んでもらったり、写真撮影であったり、しっかり書けているかなど、あれこれと。ありがとうございました。20minという制限時間の中で、各班ごとに、グループのideaをまとめて、絵を描いたり、その説明をつけたり。あと、今年もお願いしたのは、保護者の方々の参観をお願いして、保護者の方々にも絵を描いてもらう。相互に刺激し合って、。。実際に参観にきて頂いたところでは、自宅に戻って植物の話をして頂いたのでは。

書くのを忘れていましたが、TAとして、M2の大畠さん、M1の乳井君にお手伝いを。キャベツ、ブロッコリーを運んでもらったり、写真撮影であったり、しっかり書けているかなど、あれこれと。ありがとうございました。20minという制限時間の中で、各班ごとに、グループのideaをまとめて、絵を描いたり、その説明をつけたり。あと、今年もお願いしたのは、保護者の方々の参観をお願いして、保護者の方々にも絵を描いてもらう。相互に刺激し合って、。。実際に参観にきて頂いたところでは、自宅に戻って植物の話をして頂いたのでは。

プレゼンとそのあとの質疑応答。他のグループの問題点というか、気になるところをしっかり質問できるのもよいところ。また、グループの中で役割分担ができることも。他のグループの活動でよかったことは、しっかり学んでくれたのではないかと思います。もちろん、保護者の方からもすばらしいプレゼント質疑応答を頂きました。児童の皆さんによい刺激になったと思います。ありがとうございました。

プレゼンとそのあとの質疑応答。他のグループの問題点というか、気になるところをしっかり質問できるのもよいところ。また、グループの中で役割分担ができることも。他のグループの活動でよかったことは、しっかり学んでくれたのではないかと思います。もちろん、保護者の方からもすばらしいプレゼント質疑応答を頂きました。児童の皆さんによい刺激になったと思います。ありがとうございました。

最後は、渡辺から謎解き。遺伝子を混ぜても、両親のどちらかに似ていることはよく経験していること。なので、葉っぱの形態もブロッコリーに似ていたり、その逆であったりなどなど。そのあと、代表の方からお礼の挨拶。とてもしっかりしていました。この企画の最後は、全体での集合写真。

最後は、渡辺から謎解き。遺伝子を混ぜても、両親のどちらかに似ていることはよく経験していること。なので、葉っぱの形態もブロッコリーに似ていたり、その逆であったりなどなど。そのあと、代表の方からお礼の挨拶。とてもしっかりしていました。この企画の最後は、全体での集合写真。

PS. 片付けのところで、東京エレクトロン様をはじめ、関係の方々から、おもしろい講義であったことを伺えたのは、望外の喜びでした。ありがとうございました。また、8月のエレクトロンホールでの企画も、参加したいと思いますので、よろしくお願いします。

PS. 片付けのところで、東京エレクトロン様をはじめ、関係の方々から、おもしろい講義であったことを伺えたのは、望外の喜びでした。ありがとうございました。また、8月のエレクトロンホールでの企画も、参加したいと思いますので、よろしくお願いします。 PS.のPS. 6/29(木), 13:35. 仙台市立片平丁小学校のHPに渡辺の出前講義の記事を見つけました。ありがとうございました。

PS.のPS. 6/29(木), 13:35. 仙台市立片平丁小学校のHPに渡辺の出前講義の記事を見つけました。ありがとうございました。

6/29(木):仙台市立片平丁小学校・平成29年度 第1回学校評議員・関係者評価委員会

一昨日は、仙台市立片平丁小学校での出前講義「キャベツとブロッコリー」。木曜の午前中は、その仙台市立片平丁小学校での、平成29年度第1回学校評議員・関係者評価委員会。昨年に引き続きで、2年目です。玄関先では、welcome boardがお出迎え、ありがとうございました。気合いを頂きました。

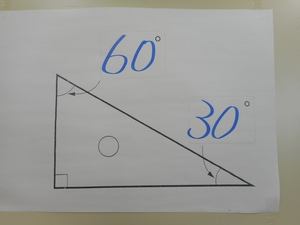

前半は1~6年の授業参観。片平丁小学校の校区内に新しいマンションなどができた影響だと思いますが、1学年のクラス数が増加。それに伴って、プレハブ校舎が。渡辺が小学校を過ごした昭和40~50年代は、全国的に多かったと思いますが、少子化の波がある中で、多くのクラスで子供たちが相互に切磋琢磨できるのは、よいことではないかと。6学年全てを見ると、国語、算数、理科、社会、体育の授業を拝見。「平行四辺形」を書くという授業で、改めて「平行四辺形」の概念を理解できたのでした。教室に「花」を飾るというのは、全国的に少なくなりましたが、昆虫などがいたのは、よいことではないかと。

前半は1~6年の授業参観。片平丁小学校の校区内に新しいマンションなどができた影響だと思いますが、1学年のクラス数が増加。それに伴って、プレハブ校舎が。渡辺が小学校を過ごした昭和40~50年代は、全国的に多かったと思いますが、少子化の波がある中で、多くのクラスで子供たちが相互に切磋琢磨できるのは、よいことではないかと。6学年全てを見ると、国語、算数、理科、社会、体育の授業を拝見。「平行四辺形」を書くという授業で、改めて「平行四辺形」の概念を理解できたのでした。教室に「花」を飾るというのは、全国的に少なくなりましたが、昆虫などがいたのは、よいことではないかと。

後半は校長室でdiscussion time。現在の学校の現状、目標などを吉田校長先生、浅野教頭先生、教務主任・加藤先生から概説。学校内だけでなく、家庭、地域との連携など。その中で、校長先生から語られた「知徳体」の養成。これはどこにおいても大事だなと。あと、どこまで学校というか、大人が手をかけるのか。子供時代に失敗することは、大人になってから、大事なことになるので。。。小学校だけの問題でなく、社会全体の問題などについてもdeepな議論を。こちらもとても参考になりました。渡辺が子供時代を過ごした頃のように、地域の方々が子供たちを見ておられるのが、よいことだなと。。。なかなか、難しいことなのですが。。。

後半は校長室でdiscussion time。現在の学校の現状、目標などを吉田校長先生、浅野教頭先生、教務主任・加藤先生から概説。学校内だけでなく、家庭、地域との連携など。その中で、校長先生から語られた「知徳体」の養成。これはどこにおいても大事だなと。あと、どこまで学校というか、大人が手をかけるのか。子供時代に失敗することは、大人になってから、大事なことになるので。。。小学校だけの問題でなく、社会全体の問題などについてもdeepな議論を。こちらもとても参考になりました。渡辺が子供時代を過ごした頃のように、地域の方々が子供たちを見ておられるのが、よいことだなと。。。なかなか、難しいことなのですが。。。

PS. 授業参観の移動中。夏休みの読書感想文の課題図書だったと思います。渡辺が小学生の頃からある本。小学校1年生だったと思います。夏休み明けに、ずいぶん書き直したのを思い出すのでした。いろいろあったので。。。

PS. 授業参観の移動中。夏休みの読書感想文の課題図書だったと思います。渡辺が小学生の頃からある本。小学校1年生だったと思います。夏休み明けに、ずいぶん書き直したのを思い出すのでした。いろいろあったので。。。 PS.のPS. 今年で戦後72年。仙台市戦災復興祈念館でのイベントのポスターも。仙台の待ちに生まれて、育った子供たちに、その町の歴史を知る上では、よいきっかけではないかと思いました。こちらも時間を見つけて伺うことができればと。たぶん、片平キャンパスからもさほど、遠くないと思いますので。

PS.のPS. 今年で戦後72年。仙台市戦災復興祈念館でのイベントのポスターも。仙台の待ちに生まれて、育った子供たちに、その町の歴史を知る上では、よいきっかけではないかと思いました。こちらも時間を見つけて伺うことができればと。たぶん、片平キャンパスからもさほど、遠くないと思いますので。 PS.のPS.のPS. 会議の席で、仙台市教育委員会からの「委嘱状」も頂きました。ありがとうございました。1年間、少しでもお役に立てるように、精進したいと思いますので。

PS.のPS.のPS. 会議の席で、仙台市教育委員会からの「委嘱状」も頂きました。ありがとうございました。1年間、少しでもお役に立てるように、精進したいと思いますので。