研究経過

茎の節と節間が生じるしくみを解明 ~植物科学の未踏の地「茎の発生学」に挑む~

June 14, 2024 2:13 AM

Category:プレスリリース, メディア報道, 論文発表

main:津田班

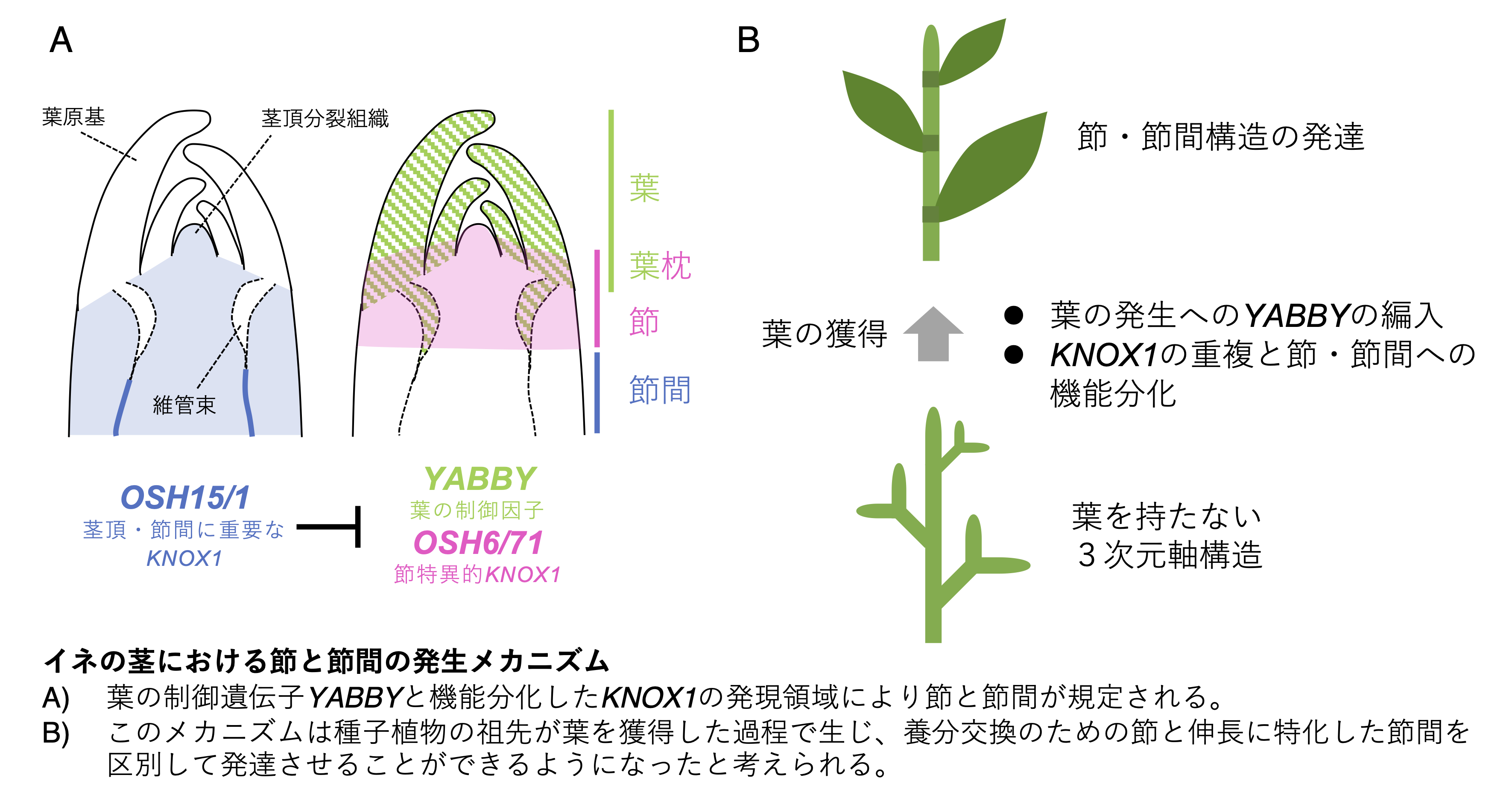

「節」と「節間」の繰り返しからなる茎は植物の主要器官の一つです。節は葉や根系を繋いで養水分の交換をおこないます。一方、節間は光獲得や花粉や種子の散布のため、葉や花を押し上げます。また節間は作物の背丈を決定し収穫効率を左右します。このように、植物学・育種学の両面から重要な茎ですが、茎の発生メカニズムは主要器官の中で唯一研究が進んできませんでした。これは、多くの種で節と節間の区別が不明瞭で、形態的特徴に乏しいことが理由として挙げられます。

公募研究班の津田勝利助教らの研究グループは、節と節間の区別が明瞭なイネの茎に着目し、茎の基本パターンが損なわれた矮性変異体を解析することで、茎の発生メカニズムの解明に挑みました。その結果、

- 節は、葉の発生プログラムが茎に介入することで生まれること、

- この葉の発生プログラムの介入を茎頂の発生プログラムが適度に制限することで節間が生まれること、

- これらのメカニズムは、3次元的な軸構造しか持っていなかった種子植物の祖先が葉を獲得する過程で生じた可能性が高いこと、

を見出しました(図)。

本研究は、植物発生学における最後の砦とも言える茎の基本発生プログラムとその進化過程を明らかにしました。本成果によって、茎の発生学がさらに展開し、農作物の茎形質の改良につながることが期待されます。本研究成果は、国際科学雑誌「Science」に 2024 年 6 月 14 日(日本時間)に掲載されました。

詳しくは、国立遺伝学研究所のプレスリリースをご覧ください。

https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2024/06/research-highlights_ja/pr20240614.html

【論文タイトル】

YABBY and diverged KNOX1 genes shape nodes and internodes in the stem.

【著者】

Katsutoshi Tsuda*, Akiteru Maeno, Ayako Otake, Kae Kato, Wakana Tanaka, Ken-Ichiro Hibara, and Ken-Ichi Nonomura

【掲載誌】

Science