【アウトリーチ活動】香川県立観音寺第一高等学校・大学訪問、宮城県仙台第三高等学校・三高探究の日・コメンテーター、加賀市立錦城小学校・特別講義、小松市立粟津小学校・特別講義、小松市立中海小学校・特別講義、小松市芦城小学校・特別講義、サイエンスヒルズこまつ・体験教室(5/22, 24, 25, 26追記)

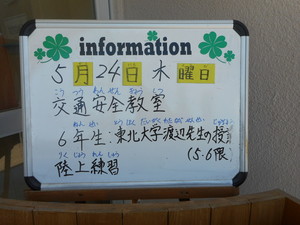

2018年5月24日 (木)

先週から今週にかけて、来客の連続。色々な情報交換ができたわけですが、それが形になるのは、また、先の話と言うことで、。。その当たりの企業◎密があるからこそ、研究室がなり立っていると言うことで。。。

5/22(火):香川県立観音寺第一高等学校・大学訪問

SSHの運営指導委員を仰せつかっている、香川県立観音寺第一高等学校から石井先生、真鍋先生が来訪。今の大学入試が新しいシステムに変更すると言うことで、その関連のセミナーというか、イベントがあって、来仙。2月に研究発表会・運営指導委員会があった以降で、来月の出前講義などを踏まえて、いくつかの案件について、議論。今回はSSHもサポート頂いている真鍋先生もということで、研究室内も案内。ちょうど、受粉反応を見る実験をしていた学生さんたちを見て頂くのは、はじめてで。この実験を1日するのは、さすがに、四国八十八ヶ所のお参りに値するような大変さだと。お褒めの言葉を頂き。。。ありがとうございました。学生さんたちの励みになりました。 来月の出前講義などで、こちらがお世話になります。貴重な議論の時間でした。

来月の出前講義などで、こちらがお世話になります。貴重な議論の時間でした。

5/22(火):宮城県仙台第三高等学校・三高探究の日・コメンテーター

二期目のSSHの2年目。午前中が口頭発表、午後はポスター発表。3年生の発表なので、ちょうどSSHのつなぎ目。そんな中で課題研究は大変だったかと。また、理数科だけでなく、普通科にも展開したと。。。どこの高校でも普通科でというか、全校体制での「課題研究」を展開するときに、実施体制、サポート体制など問題点があるわけですが、その点について、情報交換できたのは、今年度の他の高校への出前講義の時に参考になるかと。ありがとうございました。最後になりましたが、SSH担当・安住先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。運営指導委員会など、今後とも、サポートできればと。。。ありがとうございました。

PS. いつもであれば、もう少し文章を書くのですが。。。様々な案件があって。。。しばらく短い報告でご容赦を。。。そうそう、大事なことは、写真撮影も失念していること。。。申し訳ありません。代わりに、植物の写真で。。

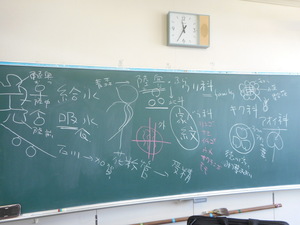

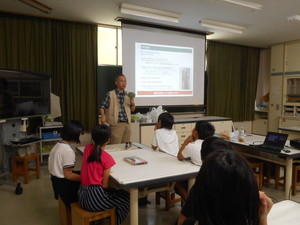

5/24(木):加賀市立錦城小学校・特別講義「ヘチマとそのなかまたち--実は、たくさんの仲間がいます--」

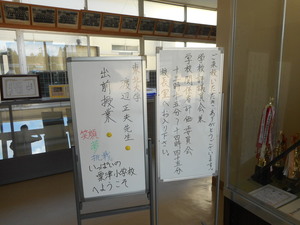

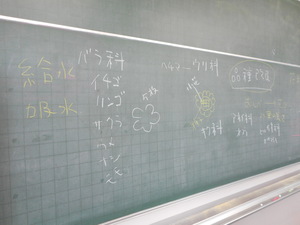

この週末は石川県へ。加賀市と小松市。加賀市は2014年の錦城東小学校以来。錦城小学校が加賀市内で一番古い学校とか。welcome boardがお迎えを。ありがとうございました。1コマ目に5, 6年生向けに「ウリ科」の多様性の話。学校には、キュウリ、ゴーヤ、ズッキーニを用意頂き、実験をサポート頂いている、3年前まで小松高校でお世話になっていた寺岸先生に、ウリ科の子葉と数枚の本葉が展開した幼苗を用意頂き、それらを見ながら、多様性と共通性の理解を。

石川県でウリ科と言えば、「カモリ」、「カモウリ」。一般的に言えば、「トウガン」。講義の中で、「ユウガオ」、「カンピョウ」と説明したのは、こちらの間違い。失礼しました。ただ、加賀地方の「カモリ」、「カモウリ」は知っていてほしいことから、宿題に。以外だったのは、「マクワウリ」を知っている児童の皆さんが多いこと。驚きでした。これも、改めて、マクワウリがどんなものかを調査ということで。ネットメロンに「ネット」ができる原因を知っている方も。とてもniceでした。ちょっと前置きが長いのはありましたが、1コまでと言うのはちょっと。。。ウリ科の幼苗は、学校の玄関にもたくさん発見。近日中に花壇などに植えられるのだと思いますが、是非、定植を手伝ってもらうのがよいかと。。。

石川県でウリ科と言えば、「カモリ」、「カモウリ」。一般的に言えば、「トウガン」。講義の中で、「ユウガオ」、「カンピョウ」と説明したのは、こちらの間違い。失礼しました。ただ、加賀地方の「カモリ」、「カモウリ」は知っていてほしいことから、宿題に。以外だったのは、「マクワウリ」を知っている児童の皆さんが多いこと。驚きでした。これも、改めて、マクワウリがどんなものかを調査ということで。ネットメロンに「ネット」ができる原因を知っている方も。とてもniceでした。ちょっと前置きが長いのはありましたが、1コまでと言うのはちょっと。。。ウリ科の幼苗は、学校の玄関にもたくさん発見。近日中に花壇などに植えられるのだと思いますが、是非、定植を手伝ってもらうのがよいかと。。。

5/24(木):加賀市立錦城小学校・特別講義「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」

2, 3コマ目が4年生向けに、「リンゴ」をモデルにした受粉、受精、自家不和合性の話。加賀市出身の著名人として、雪の研究をした「中谷宇吉郎」、さらに、医学者である「本川弘一」は、東北大・第12代総長だと。。こんなところで、加賀市と東北大に繋がりがあるとは。。。また、加賀市は「ナシ」の栽培でも有名。いわゆる「三水」と呼ばれる、新水、幸水、豊水などの栽培が多く、最近では、石川県が育成した「加賀しずく」が市場にも登場したとか。。。あわせて、1コマ目の「ズッキーニ」を改めて、観察。その特徴を。あわせて、「科」の分類単位での似たような植物についても。

受粉の動画はかなり感動だったようで。。。なぜ、花粉がふくらむ(吸水、給水)が起きるのかを、考えてもらい、さらには、リンゴの果実の肥大についても。日本であれば、摘果作業をするのが普通だけど、海外ではそんなことはないと。講義の最後は、自家不和合性の動画。植物の花粉が識別されるのは、驚きだったようで。ただ、なぜ、遺伝子を混ぜることが重要なのか、少し苦戦。リンゴの果実と花の対応の時間がover。。。それでも最後のところで、世界に向かって情報発信。講義中は、校長先生、教頭先生も参観頂き、ありがとうございました。

受粉の動画はかなり感動だったようで。。。なぜ、花粉がふくらむ(吸水、給水)が起きるのかを、考えてもらい、さらには、リンゴの果実の肥大についても。日本であれば、摘果作業をするのが普通だけど、海外ではそんなことはないと。講義の最後は、自家不和合性の動画。植物の花粉が識別されるのは、驚きだったようで。ただ、なぜ、遺伝子を混ぜることが重要なのか、少し苦戦。リンゴの果実と花の対応の時間がover。。。それでも最後のところで、世界に向かって情報発信。講義中は、校長先生、教頭先生も参観頂き、ありがとうございました。

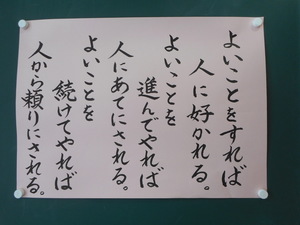

講義のあとに、左古校長先生と出前講義などについての議論の時間。小中高大連携を考える上では、貴重な時間でした。ありがとうございました。また、校長室に記された言葉には、感動でした。写真を頂きました。最後になりましたが、講義を競って頂きました、角谷先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。意見交換の場も設定頂き、ありがとうございました。

講義のあとに、左古校長先生と出前講義などについての議論の時間。小中高大連携を考える上では、貴重な時間でした。ありがとうございました。また、校長室に記された言葉には、感動でした。写真を頂きました。最後になりましたが、講義を競って頂きました、角谷先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。意見交換の場も設定頂き、ありがとうございました。 PS. 加賀市と小松市の間では、北陸新幹線の敦賀までの延伸に向けての工事が。。東北新幹線が八戸延伸の時にも、同じような風景を見たような。開通によって、交通システム全体がどうなるのか。気になるところで。。。

PS. 加賀市と小松市の間では、北陸新幹線の敦賀までの延伸に向けての工事が。。東北新幹線が八戸延伸の時にも、同じような風景を見たような。開通によって、交通システム全体がどうなるのか。気になるところで。。。 5/24(木):小松市立粟津小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー--何が同じで何が違うの???--」

5/24(木):小松市立粟津小学校・特別講義「キャベツとブロッコリー--何が同じで何が違うの???--」

午後からは、小松市へ。粟津温泉郷にある小学校。玄関先には、welcome boardといっしょに、この出前講義と重なる形で、「学校評議員会」が。渡辺も以前、七北田小学校、片平丁小学校で委員を賜っており、今年度からは、長命ヶ丘小学校で。講義の途中では、参観頂いたり。いつもと立場が逆になって、緊張でしたが。。少し話がそれましたが、6年生向けに「キャベツとブロッコリー」の講義。たくさんの実物を用意頂き、最初は、植物の生長を復習。キャベツとブロッコリーの遺伝子を持った植物の形を、グループごとに相談しながら書いてもらう形式に。

慣れないこともあって、30minという制限時間の中だったですが、しっかりとした発表資料を模造紙に書き上げて。担任の入口先生も児童の皆さんにあれこれと質問したりしていただき。きっちりと時間内に準備できたのは、niceでした。発表についてもとても積極的で、自分たちのグループからやりたいというのは、これからも続けて下さいね。どのグループも、植物の形のルールをしっかり学習していて、とてもよい発表会になりました。

慣れないこともあって、30minという制限時間の中だったですが、しっかりとした発表資料を模造紙に書き上げて。担任の入口先生も児童の皆さんにあれこれと質問したりしていただき。きっちりと時間内に準備できたのは、niceでした。発表についてもとても積極的で、自分たちのグループからやりたいというのは、これからも続けて下さいね。どのグループも、植物の形のルールをしっかり学習していて、とてもよい発表会になりました。

講義が終わったあとは、牛丸校長先生、三星教頭先生と最近の教育事情などについて、お話の時間を頂きました。三星教頭先生とは、中海小学校、安宅小学校でもお世話になっており、3つ目の小学校で続けて。自然豊かなところ、しっかり植物の変化を観察できるようなことを企画頂ければと、。。。ありがとうございました。

講義が終わったあとは、牛丸校長先生、三星教頭先生と最近の教育事情などについて、お話の時間を頂きました。三星教頭先生とは、中海小学校、安宅小学校でもお世話になっており、3つ目の小学校で続けて。自然豊かなところ、しっかり植物の変化を観察できるようなことを企画頂ければと、。。。ありがとうございました。

5/25(金):小松市立中海小学校・特別講義「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」

中海小学校への移動中には、田植えを終えて、活着した幼苗のイネの水田が。その隣には、色づいた麦畑。麦秋とも言う初夏のような気温。校庭脇の畑は地元の方がサポートした立派な野菜畑が。マルチをしたり、トンネルハウスにしたり。いつも学ぶことができる管理された畑です。玄関先には、いつもwelcome boardが。。児童の皆さんの手書き。

最初の挨拶で、今治タオルのことを。意外と知られてなくて。。。すこしばかり、すごいタオルというのを広報。花の名前と「科」という分類単位について。そんな時、大事なこととして、理科で学ぶこととして、観察すること、考えることだと。もちろん、基礎的なことを覚えることも大事なわけで。花粉発芽、花粉管伸長は不思議と思える現象だったと。。さらに、自己・非自己を区別する自家不和合性はもっと驚くべきこと。その理由をしっかり考えてもらいましたが、この考えることを、いつもことになるように。。。

最初の挨拶で、今治タオルのことを。意外と知られてなくて。。。すこしばかり、すごいタオルというのを広報。花の名前と「科」という分類単位について。そんな時、大事なこととして、理科で学ぶこととして、観察すること、考えることだと。もちろん、基礎的なことを覚えることも大事なわけで。花粉発芽、花粉管伸長は不思議と思える現象だったと。。さらに、自己・非自己を区別する自家不和合性はもっと驚くべきこと。その理由をしっかり考えてもらいましたが、この考えることを、いつもことになるように。。。

最後は、果実の観察。どこに花があったのか。リンゴだけでなく、キュウリ、ナスという別の「科」のものも用意頂き、縦断面、横断面をつくって、共通性、多様性の理解を。そうそう、最初の挨拶が英語でした。小学校での英語を学ぶことに連動しているのか。でも、考えるのは日本語、日本語をしっかり学んでほしいと。講義が始まるまで、西村校長先生と昨今の教育事情について、議論の時間を頂きました。なかなか、難しい問題ですが、縦串を指した連携ができればと。最後になりましたが、西村校長先生、葛西先生、5年生の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

最後は、果実の観察。どこに花があったのか。リンゴだけでなく、キュウリ、ナスという別の「科」のものも用意頂き、縦断面、横断面をつくって、共通性、多様性の理解を。そうそう、最初の挨拶が英語でした。小学校での英語を学ぶことに連動しているのか。でも、考えるのは日本語、日本語をしっかり学んでほしいと。講義が始まるまで、西村校長先生と昨今の教育事情について、議論の時間を頂きました。なかなか、難しい問題ですが、縦串を指した連携ができればと。最後になりましたが、西村校長先生、葛西先生、5年生の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

5/25(金):小松市立芦城小学校・特別講義「ヘチマとそのなかまたち--実は、たくさんの仲間がいます--」

午後からは小松市中心部の芦城小学校へ。いつものwelcome boardが出迎えていただき、ありがとうございました。例年、この小学校では、4年生向けに「ウリ科」の話。前日の錦城小学校と同じテーマ。驚きだったのは、キュウリ、ズッキーニ、ゴーヤという標準的なものに加えて、加賀野菜の1つである加賀太キュウリも。さらには、小玉スイカ、ネットメロンも。農業高校では、栽培されているので、スイカ、メロンを切ってみせることはありますが、小学校でははじめて。以前、四国中央市川滝小学校で、メロンを用意頂いたことがありますが、ここまでのゴールデンリレーは、。。感動でした。

植物の形態の復習を「ヘチマ」で、といっても、これからの栽培なので、秋までしっかり観察するようにと。先のウリ科の野菜以外に、石川県で有名なのは「カモリ」。昨日の加賀市立錦城小学校でも、なかなか、知らないという状況から、今日も同じ質問。この小学校でも、同じこと。ということで、しっかり調べる宿題に。続いて、果実が乾燥したら、どれくらい軽いか。実際に持って比べてもらうことに。実演してくれた方。とてもniceでした。続いて、先のウリ科の野菜・果物の果実の横断面を観察。キュウリ、ズッキーニ、ゴーヤで、種子ができるスペースが3つあること。では、スイカ、メロンでの観察。でも、一般的には、横断面で切らないという理由も。

植物の形態の復習を「ヘチマ」で、といっても、これからの栽培なので、秋までしっかり観察するようにと。先のウリ科の野菜以外に、石川県で有名なのは「カモリ」。昨日の加賀市立錦城小学校でも、なかなか、知らないという状況から、今日も同じ質問。この小学校でも、同じこと。ということで、しっかり調べる宿題に。続いて、果実が乾燥したら、どれくらい軽いか。実際に持って比べてもらうことに。実演してくれた方。とてもniceでした。続いて、先のウリ科の野菜・果物の果実の横断面を観察。キュウリ、ズッキーニ、ゴーヤで、種子ができるスペースが3つあること。では、スイカ、メロンでの観察。でも、一般的には、横断面で切らないという理由も。

果実の共通性だけでなく、種子、子葉での共通性も実物などを見ながら、。。。これから夏になれば、ウリ科の野菜を見る機会も多いかと。もちろん、冬の「カモリ」の季節まで、しっかり観察してみて下さい。講義のあと、波佐尾校長先生と、最近の教育事情についてのお話を。貴重な時間、ありがとうございました。これからの参考になりました。また、講義の準備などを頂きました、北村先生をはじめ、関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

果実の共通性だけでなく、種子、子葉での共通性も実物などを見ながら、。。。これから夏になれば、ウリ科の野菜を見る機会も多いかと。もちろん、冬の「カモリ」の季節まで、しっかり観察してみて下さい。講義のあと、波佐尾校長先生と、最近の教育事情についてのお話を。貴重な時間、ありがとうございました。これからの参考になりました。また、講義の準備などを頂きました、北村先生をはじめ、関係の先生方にお礼申し上げます。ありがとうございました。

5/26(土):サイエンスヒルズこまつ・体験教室「花の解剖」

土曜日の午後は、小松市の科学館である「サイエンスヒルズこまつ」で、実験教室。子供の頃に難しいことをするよりも、基本的なことをすることの方が重要。ましてや、昔のようにテレビを壊しても、中身が分からない現在。そう考えたときに、子供の頃と変化してないのは、植物。花だけでなく、野菜なども用意頂き、実際に分解してみると、どこがどの様になっているかが理解でき、それを、紙の上で並べてみることで、再構築ができ、考え直すことができる。植物を使って、色々な角度から物事を見るという習慣をつける意味では、大事なことかと。

多様な世代による8つのグループが参加頂き、最初は少し悩みながらの解剖だったようですが、慣れてくれば、あとは、やってみるだけ。並べたものをシールする機会も用意頂き、あっという間の1hrちょっとでしたが、それぞれが、科学的な観点、アートの世界、さらには、それらを融合したような形で、各人が分解すること、並べ直すこと、できたもので考えることを体験頂けたのでは。。。講座を終えるにあたり、是非、続けてほしいことをお願いして、寺岸先生が準備頂いた資料、植物の苗などを配布。この夏に栽培をしてみて下さい。新しいことが見えると思いますので。最後になりましたが、企画頂きました浅野副館長、コーディネーターの久保様をはじめとする関係の皆さんには、大変お世話になり、ありがとうございました。とても楽しい企画でした。

多様な世代による8つのグループが参加頂き、最初は少し悩みながらの解剖だったようですが、慣れてくれば、あとは、やってみるだけ。並べたものをシールする機会も用意頂き、あっという間の1hrちょっとでしたが、それぞれが、科学的な観点、アートの世界、さらには、それらを融合したような形で、各人が分解すること、並べ直すこと、できたもので考えることを体験頂けたのでは。。。講座を終えるにあたり、是非、続けてほしいことをお願いして、寺岸先生が準備頂いた資料、植物の苗などを配布。この夏に栽培をしてみて下さい。新しいことが見えると思いますので。最後になりましたが、企画頂きました浅野副館長、コーディネーターの久保様をはじめとする関係の皆さんには、大変お世話になり、ありがとうございました。とても楽しい企画でした。

PS. 講座の合間に、サポート頂いた方とも、今後の展開であったり、物事の捉え方など、多様なことを議論できました。これからの新たな展開も見えたように思います。ありがとうございました。

PS. 講座の合間に、サポート頂いた方とも、今後の展開であったり、物事の捉え方など、多様なことを議論できました。これからの新たな展開も見えたように思います。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 出前講義の合間に、寺岸先生から今年の豪雪の被害地などを紹介頂き。。。ニュースではハウスがつぶれたり、道路に豪雪で車が動けなかった国道8号線などを。今も修復されてない潰れたビニールハウス。燃料が届かず、栽培中の作物が冷害・凍害で被害を受けた場所がここだったとは。。。気象災害のすごさを。道路の写真はないですが、アスファルトがいまだに修復できてないようなところも。自然災害からの復旧の大変さを改めて、再認識できたのでした。3.11から学ぶことも多いですが、いずれにせよ、危機管理のあり方を考えさせられた瞬間でした。

PS.のPS. 石川県農試が開発したルビーロマンの栽培の講習会があったとか。そんなニュースも。一房、110万円という初値がついたというような高級ブドウ。それを栽培するために「花振るい」しないように、摘粒をすると。。。果樹園芸の講義で習ったような。。。ニュースとはいえ、実際に見たのははじめてかも。。。

PS.のPS. 石川県農試が開発したルビーロマンの栽培の講習会があったとか。そんなニュースも。一房、110万円という初値がついたというような高級ブドウ。それを栽培するために「花振るい」しないように、摘粒をすると。。。果樹園芸の講義で習ったような。。。ニュースとはいえ、実際に見たのははじめてかも。。。