学生の意欲不足は大学教員の昔からの課題と思います。

意欲不足の学生は「何か発見や発明をしたい」と思っていないようです。またさらには、「この発見はすごい」「この発明はすごい」と言うように、過去の発明や発見に対して、感心あるいは感銘を受けた経験がほとんどないようです。

「いつか何かすごい発見か発明をしたい」という研究意欲を持った学生を増やすには、入試などで「推し研」を問うことが有効であると思われます。ここで「推し研」とは「人に推したいような、これまでに感銘を受けた発見・発明」を指し、アチーブメントモデルとも呼びます。推し研には、社会科学的発明、制度の実現などが幅広く含まれます。

「推し研」が、大学入試、大学院入試、就活面接などでよくされる質問になれば、以下のような様々な効果を発揮されるはずです。

受験者は、「推し研対策」をすることとなり、過去の研究成果、発明・発見の"どこがどうすごいのか"を調べ、自ら説明できるようなる。その時、発明・発見にいたる工夫や挑戦、もたらした社会的インパクトなどに感心し、感銘を覚えること、さらには、「私もいつか、このような発見をしたい、このような発明をしたい」というように研究意欲が向上することが期待される。つまり意欲的な人材、イノベーション人材の養成につながる。

現在のアカデミアの衰退の一因は、論文数と獲得研究資金に強く偏って評価される評価体系のために、価値多様性が減少していることにある。過去になされた達成は多様な観点から感銘を与えており、必ずしも論文成果とは関係がなく、アチーブメントモデルの醸成は価値多様性の向上、ひいてはアカデミアの活力向上につながる。

推し研推進によって、過去の偉大な発見や発明がどのようなものであったか、そしてそれはどこがどう素晴らしかったのか、よく語られるようになる。つまりは、研究成果の質の議論が進むこととなる。いまのアカデミアの衰退の一因は、論文数や論文の被引用数などのいわゆる代替指標による評価がなされる反面、研究成果の質の評価がおざなりとなり、成果の質について議論する場がないことにある。「推し研」推進は、成果の質についての議論を活発化し、ひいては代替指標による評価の脱却につながり、研究の質を向上させる。 また、過去の研究成果について「どこがどうすごいか(価値があるか)」という視点で捉えている学生は、自らの研究についても「これができたら価値が高い」というように、成果の価値・質が高まる方向をしっかりと見定めて研究に取り組むことが期待される。研究課題・動機がはっきりと定まれば、意欲向上との相乗効果によって質の高い研究成果が生まれやすくなる。

アチーブメントモデルをもって研究者になる人は研究不正をしないことが期待される。

何か新しい発見か発明をしようとする研究活動、そしてそれを通じて人を育てて社会に送り出す教育活動は、必ずしも一般社会に正しく理解されていない。「推し研」が広まり、多くの人が就職活動で面接対策をするようになれば、「研究者は、何か新しい発見か発明をするために研究をしている」ということが、広く社会的に理解されるようになり、日本の教育・研究の活性化につながる。中長期的には、大学への寄付金の増加も期待される。

研究では新しい発見や発明をすることが重要であることは、必ずしも一般的に広く理解されている訳ではない。推し研対策をした人は、新しい発見や発明をすることが大事だということを自然と理解し、身につけることになる。新しい発見や発明が重要であるとの価値観を身につけた人が増えれば、日本のあちこちで大小のイノベーションが起きやすくなる。

基本的には、科学の進歩や社会の改善に貢献したことがアチーブメントモデルになるはずである。そのようなアチーブメントモデルを保持する人材は、科学の進歩や社会の改善へ主体的に関わろうとすることが必然的に期待される。現在、能力主義の弊害(成功を収めた人々が、自分の成功を自分の努力や才能の結果だと考えて利己的に振る舞うことが、よりよい社会の実現を妨げになっていると指摘されている)が言われているが、「推し研推進」によって能力主義の弊害が打破され、よりよい社会の実現につながると期待される。

推し研推進により、様々な過去の発明や発見に焦点が集まることとなる。このことは、発明や発見へのリスペクト、ひいては研究者や技術者へのリスペクトを呼び起こすこととなる。科学技術立国を謳うばかりで研究者の雇い止めや国外流出が起きている現状を改め、日本の研究開発の国際競争力を向上させる。

推し研による意欲向上効果は、数年といった短期間で大学の教育研究環境の劇的改善、社会に輩出される人材の質の劇的向上を達成する可能性があると思います。

「推し研」を、大学入試、大学院入試、就活面接などで一般的によく問われる質問にしていくには、どうしたらいいでしょうか?ぜひ、ご協力ください。

大学改革の方針転換を。「REUP提案」をお読みください。

大学改革の方針転換を。「REUP提案」をお読みください。

入試や就活で「推し研」を問いませんか?

入試や就活で「推し研」を問いませんか?

本書では、科学的素養を7項目で整理・明文化しています。教育の質、学びの質を高め、研究力向上を。

本書では、科学的素養を7項目で整理・明文化しています。教育の質、学びの質を高め、研究力向上を。

本書では、研究力低迷問題を分析し、解決策を提案しています。研究、教育に携わる多くの方にお読みいただけますと幸いです。解説資料平易版 ・提案資料

本書では、研究力低迷問題を分析し、解決策を提案しています。研究、教育に携わる多くの方にお読みいただけますと幸いです。解説資料平易版 ・提案資料

QRコードをスマホで読み取って出席登録。出席管理WEBシステムです。

QRコードをスマホで読み取って出席登録。出席管理WEBシステムです。

TraceViewer。変性ポリアクリルアミドゲル電気泳動の代わりにシーケンサーでデータを取りませんか?macOSアプリです。

TraceViewer。変性ポリアクリルアミドゲル電気泳動の代わりにシーケンサーでデータを取りませんか?macOSアプリです。

ShortReadManager NGSデータの処理に便利なmacOSアプリです。変なアイコンですみません。

ShortReadManager NGSデータの処理に便利なmacOSアプリです。変なアイコンですみません。

GenomeMatcher ゲノム比較機能をはじめ色々な情報処理ツールがついています。数値データをグラフィックスに変換する機能も。

GenomeMatcher ゲノム比較機能をはじめ色々な情報処理ツールがついています。数値データをグラフィックスに変換する機能も。

GenoFinisher バクテリアゲノムをshort readだけでも決定可能です。バクテリアゲノムのフィニッシングでお困りの方はご相談ください。

GenoFinisher バクテリアゲノムをshort readだけでも決定可能です。バクテリアゲノムのフィニッシングでお困りの方はご相談ください。

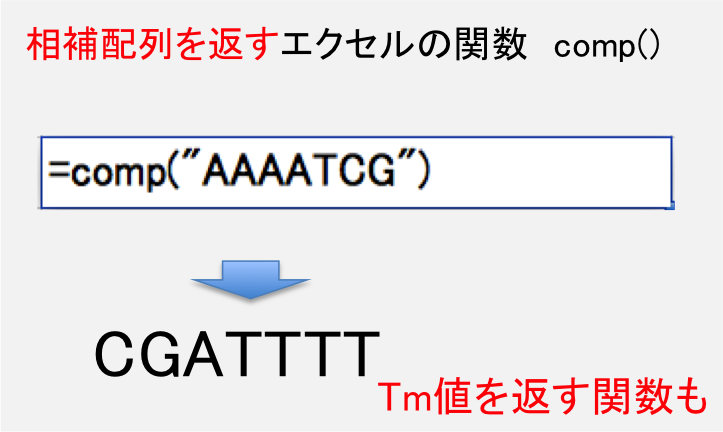

DNA配列の相補配列を計算する関数を含むエクセルシートです。

DNA配列の相補配列を計算する関数を含むエクセルシートです。

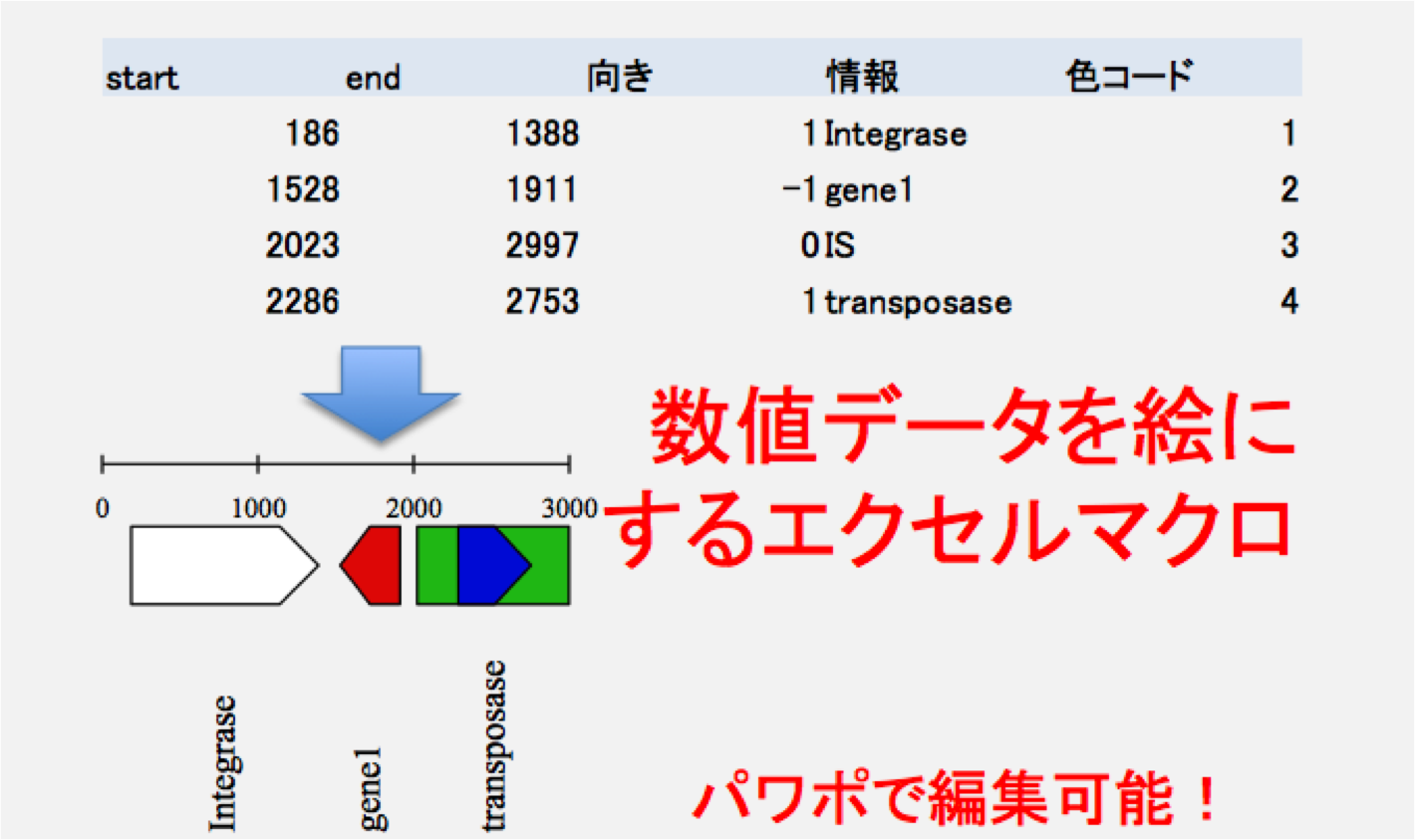

数値データを絵に変換するマクロを含むエクセルシートです。

数値データを絵に変換するマクロを含むエクセルシートです。

数値データを元にサーキュラーマップが描けます。データ生成機能もあります。

数値データを元にサーキュラーマップが描けます。データ生成機能もあります。

大学等研究機関での実験機器類の共用を促進するためのウエブシステムです。

大学等研究機関での実験機器類の共用を促進するためのウエブシステムです。

DNA配列/アミノ酸配列を2次元パネルの上で動かせるソフトウエアです。配列比較も。

DNA配列/アミノ酸配列を2次元パネルの上で動かせるソフトウエアです。配列比較も。

例の処理を簡単に済ませるあのツールです。

例の処理を簡単に済ませるあのツールです。

iPhoneアプリです。勤務地への入域と出域時刻のログを自動的にとります。App Storeから入手できます。

iPhoneアプリです。勤務地への入域と出域時刻のログを自動的にとります。App Storeから入手できます。

文字列集合を取り扱える便利ツールです。

文字列集合を取り扱える便利ツールです。

GenBankファイルのデータを、エクセルシートで取り扱えるように変換するツールです。

GenBankファイルのデータを、エクセルシートで取り扱えるように変換するツールです。

文字列を取り扱える便利ツールです。

文字列を取り扱える便利ツールです。

作者研究室ホームページ。共同研究の提案と研究室への寄付を歓迎します。

作者研究室ホームページ。共同研究の提案と研究室への寄付を歓迎します。

作者プロフィール: 環境細菌の研究を進める一方で、様々なソフトウエアを作成、公開している。