昨日の関東甲信、東海、九州南部に続いて、関東以南の地域は全て「梅雨明け」。どれくらい雨が降ったのか、この後の夏の気温も高めに推移することを考えると、農作物の栽培への影響が気になるところ。

6/28(火):今治市立吉海小学校・ふるさと出前授業「キャベツとブロッコリー」

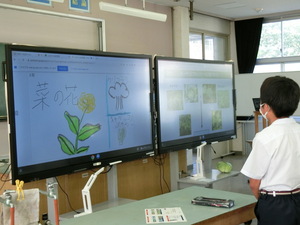

2022年度のふるさと出前授業もリモートでの実施。その第1弾は、今治市立吉海小学校へ。去年まではパソコンに接続したUSBカメラとPowerpointの資料で説明。今年度は「リモートシステム」をversion upできたので、その初お目見え(1つシステムdownしたものがあったのですが。。。)。それをベースに現地の先生方と事前に打ち合わせて、このタイミングで「キャベツ、ブロッコリー」の現物を出してほしいなどと。昨年度もリモートで行っているので、とてもスムーズに。もちろん、システムのversion upのおかげも。 植物が発芽、生長、開花、結実という一生を復習。また、そうした植物はどんなものがあるかを考えて、本題の「キャベツとブロッコリー」。この2つは同種で人類が品種改良で選抜したもの。なので、交雑種を作出可能。では、それはどんな形態なのかをグループ単位で書いて、プレゼン。いつもなら「とりのこ用紙」に書くところを、グループ毎に用意してもらった「パソコン」に絵を描いて、投影に使っているパソコンに集約。このシステムの進化には驚くものがありました。

植物が発芽、生長、開花、結実という一生を復習。また、そうした植物はどんなものがあるかを考えて、本題の「キャベツとブロッコリー」。この2つは同種で人類が品種改良で選抜したもの。なので、交雑種を作出可能。では、それはどんな形態なのかをグループ単位で書いて、プレゼン。いつもなら「とりのこ用紙」に書くところを、グループ毎に用意してもらった「パソコン」に絵を描いて、投影に使っているパソコンに集約。このシステムの進化には驚くものがありました。

各グループの発表、それに対する質問、回答もよくできていました。もちろん、渡辺からも可能な限り質問。そのあと種明かしではないですが、2つの野菜の関係を説明。最後は質問の時間。こちらが答えることが難しくなるような質問も。とてもniceでした。version upのおかげで、ホワイトボードがあり、プレゼンもできるということで、ほぼ現地で出前講義をしているイメージでした。ありがとうございました。 PS. 6/30(木), 18:00. 吉海小学校の木山教頭先生から、当日のふるさと出前授業の様子の写真を頂き、使わせて頂きました。ありがとうございました。リモートでの出前講義の場合、現地の様子を伝えるものがあるのはうれしい限りです。なお、東北南部も前日の29日に梅雨明け。今年の夏はどうなるのか。。。

PS. 6/30(木), 18:00. 吉海小学校の木山教頭先生から、当日のふるさと出前授業の様子の写真を頂き、使わせて頂きました。ありがとうございました。リモートでの出前講義の場合、現地の様子を伝えるものがあるのはうれしい限りです。なお、東北南部も前日の29日に梅雨明け。今年の夏はどうなるのか。。。

7/7(木):山形県立東桜学館高等学校・SSH運営指導委員会

前回の記事は4つのSSH実施校の運営指導委員会が。山形県立東桜学館高等学校の開校2年目から1期目のスタート。今年度からは2期目が。官校長先生のリーダーシップ、担当の先生方の熱量などがよい方向になっているのだろうと。もちろん、詳細はご容赦下さい。

7/7(木):山形県立米沢興譲館高等学校・SSH異分野融合サイエンス「バイオ産業科学と社会課題」

12:15までが山形県東根市。同じ山形県米沢市での講義は13:35のスタート。さすがにリモートシステムがなければ、どちらかを断らざるを得ないわけですが。こうなると、リモート様々。システムをversion upしたと書いたことがありますが、今回はパソコンでプレゼンをしつつ、タブレットをホワイトボードのように使って、生徒さんたちがまとめてくれた内容を書き取って情報共有。講義を統括して頂いた鈴木先生から身近にいる感じることができる講義だったというmailを頂きました。versionの効果を遺憾なく活用できた講義でした。

で、肝腎の講義、前半は「野菜、果物の形態的な特徴」を実物を観察しながら分類、観察。もちろん、グループで発表も。自然豊かな米沢周辺の環境をよく見ていると思います。この夏に積極的に野菜、果物を観察して味わってほしいと。 後半はそんな野菜、果物ができるために重要な「生殖」について。あわせて、研究をしている渡辺のこれまでの歩みというか、キャリア形成過程を見ていただき、これからの課題研究、大学進学、社会での活躍のヒントにしてほしいと。最後の質疑の時間はとてもactiveでしたし、代表者の挨拶も。とてもしっかりしていました。次の秋の講義では米沢に伺えることを祈りつつ。

後半はそんな野菜、果物ができるために重要な「生殖」について。あわせて、研究をしている渡辺のこれまでの歩みというか、キャリア形成過程を見ていただき、これからの課題研究、大学進学、社会での活躍のヒントにしてほしいと。最後の質疑の時間はとてもactiveでしたし、代表者の挨拶も。とてもしっかりしていました。次の秋の講義では米沢に伺えることを祈りつつ。

PS. 7/27(水)に、講義をお世話頂いた鈴木先生から写真を追加しました。ありがとうございました。

7/16(土):清真学園高等校・SSH国内研修「植物を用いた「考える」実験」

6月のコロナ感染者が減少していた時点で計画した「清真学園高等校・SSH国内研修」。2019年に実施したあと、コロナ禍で実施できずになっていたのを復活。感染が急拡大している時期でしたので、対策はしっかりと。

高校などでの実験であれば、時間の関係もあり、実験書に書かれている内容について細かく先生が説明して、実験が失敗しないように。求められているのはそうでなく、失敗をしてもよいから自分で考えて実験をすると言うこと。そのために用いた材料が、バナナとキャベツ・ブロッコリー。どれくらいの時間、その操作をするのか、あるいは、どのように解剖すると、なにが理解できるのか。普段指導されている先生方はできるだけ生徒さんが考えることができるように逆支援。 いつもとは違う2hrの「考える実験」、そこからなにが分かるのかということを考えるきっかけになったのではないでしょうか。高校に戻ってからも、是非そんな考える実験、考える習慣を続けてください。

いつもとは違う2hrの「考える実験」、そこからなにが分かるのかということを考えるきっかけになったのではないでしょうか。高校に戻ってからも、是非そんな考える実験、考える習慣を続けてください。

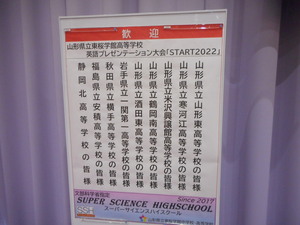

7/22(木):山形県立東桜学館高等学校・SSH「START 2022」での評価者

先週の土曜日の清真学園高等校・SSH国内研修は生徒さんと引率の先生方が東北大にいらしての「実習」。今回は昨年12月以来でしょうか、現地への訪問での評価者。STARTとは「Study Assembly of Research at Touohgakkan」。運営指導委員を行っている山形県立東桜学館高等学校が主催の課題研究の発表を英語で行うもの。評価、コメントをする渡辺には荷が重いというか、高校生の発表のすごさというか、素晴らしさに感動でした。

県内外からも参加校があり、発表会を聞いている高校生は全国、海外からも。コロナ禍もあり、産み出された「リモートシステム」を効果的に使った発表会でした。ありがとうございました。

わたなべしるす

【リモート・現地でのアウトリーチ活動】今治市立吉海小学校・ふるさと出前授業、山形県立東桜学館高等学校・SSH運営指導委員会、山形県立米沢興譲館高等学校・SSH異分野融合サイエンス、清真学園高等校・SSH国内研修、山形県立東桜学館高等学校・「START 2022」(6/28, 7/7, 16, 21, 27追記)

2022年6月28日 (火)

【リモートアウトリーチ活動】兵庫県立豊岡高等学校・SSH運営指導委員会、愛媛県立西条農業高等学校・特別実習指導、香川県立観音寺第一高等学校・SSH課題研究発表会、SSH運営指導委員会、埼玉県立熊谷西高等学校・SSH運営指導委員会、福島県立安積高等学校・SSH運営指導委員会(6/15, 16, 20, 23追記)

2022年6月18日 (土)

仙台も梅雨入り。ただ、前線が南下すると北の高気圧に覆われるので天気が逆によくなり、気温が上がるパターン。ちょっと扱いにくい「季節」になった感じです。来週にかけて、毎日の教育研究に加えて、SSH関係のリモートでのアウトリーチ活動も。

6/15(水):兵庫県立豊岡高等学校・SSH運営指導委員会

6/16(木):香川県立観音寺第一高等学校・SSH運営指導委員会

6/20(月):埼玉県立熊谷西高等学校・SSH運営指導委員会

6/23(木):福島県立安積高等学校・SSH運営指導委員会

前回の記事でも3つのSSH実施校の運営指導委員会があったのですが、今週の2つに加え、来週以降に2つのSSH実施校での運営指導委員会が予定。それぞれの地方、年数などで様々なトライが行われており、各実施校の状況を見てのコメント、suggestionなどを。前回の記事ではないですが、秘匿事項なので。このあたりでご容赦を。

6/15(水):愛媛県立西条農業高等学校・特別実習指導「野菜果実の生長と計測」

コロナ禍以前にはこの時期に、ふるさと出前授業と平行して、愛媛県立西条農業高等学校などで「出前講義」、「栽培実験指導」等を行っていましたが、このような時期なので、そうしたことも難しかったわけです。今回は「リモートシステム」を準備頂き、ハウスで栽培されている「野菜」の果実の成長についての実習指導。実際に測定することの難しさ、観察の大切さを実感してもらえたのではないかと。こちらもたくさんの「なるほど」という不思議を学ぶことができました。

6/16(木):香川県立観音寺第一高等学校・SSH課題研究発表会

6/13(月)にSSH特別講義を行った香川県立観音寺第一高等学校。今回は理数科の10の課題研究発表会へのコメント、suggestion。昨年度からの発展型と思われる課題もあり、新規なチャレンジの研究テーマも。可能な限り、渡辺を含めた運営指導委員からの質問、suggestionを。参考になれば幸いです。最後は、渡辺からの発表会への講評。次に続く、1, 2年生の方々の課題研究の発展を楽しみにしています。

わたなべしるす

【リモートアウトリーチ活動】宮城県仙台第三高等学校・SSH運営指導委員会、岩手県立一関第一高等学校・課題研究ヒアリング、岩手県立一関第一高等学校・SSH運営指導委員会、香川県立観音寺第一高等学校・SSH特別講義、福島県立福島高等学校・SSH運営指導委員会(5/17, 18, 6/8, 13追記)

2022年6月13日 (月)

5月中旬からほぼ1ヶ月。リモートでのアウトリーチ活動はあったのですが、諸事に追われて、HPから報告することもできず。。時間は作らないとできないので。簡単にこの1ヶ月のリモートでのアウトリーチ活動についての報告を。

5/17(火):宮城県仙台第三高等学校・SSH運営指導委員会

6/8(水):岩手県立一関第一高等学校・SSH運営指導委員会

6/13(月):福島県立福島高等学校・SSH運営指導委員会

1期5年のSSHプログラム。現時点では5期25年までが実施可能な年数。渡辺が指導しているところではまだその域に達したところはないのですが、そんなどこからも評価されるようなプログラムにするための支援をするのが「運営指導委員」。それぞれの学校の取組ということもあり、会議の内容は秘匿事項ということで。いずれの学校もactiveにやっておられ、相互連携ができるようなコメントも。年度末の委員会でこんな成果があったということを伺えるのを楽しみにしております。

5/18(水):岩手県立一関第一高等学校・課題研究ヒアリング

岩手県立一関第一高等学校では理数科があり、課題研究を重点的に行っている生徒さんたちへの分野別(物理、化学、生物、地学)の課題研究内容のヒアリング。科研費などではヒアリングをされる立場でいつもびびっているわけですが、逆の立場であればコメントは落ち着いてできるので。もちろん、何故そのような実験を行うのか、その結果から何が分かると想定しているのかなど、よりよいものになるようにしっかりとした指導を。次の発表会でそれが形になっているのを楽しみにしております。

6/13(月):香川県立観音寺第一高等学校・SSH特別講義「将来に向けたキャリア形成と『考える基礎』となる課題研究のあり方」

記事を書いている日と実施した日付けがようやく一致。この会を運営するのは生徒さん。最初の渡辺の紹介から終わりまで。何かを運営するというのは大事なスキルだと思います。で、例年は体育館での実施だったのを今回はクラス単位で。4月の福島高校も同じ形式でした。普段のクラスでの方が落ち着いて聞くことができるのではないかと。特徴的なのは、キャリア教育の部分を最初の45minで。後半は課題研究に向けた模擬的な質問についてグループ単位での討論と発表。いずれもよく考えていたと思います。自然の変化を不思議に思うことは大事ですから。

最後の質問の時間に驚きが。以前、この講義を聴いてくれて現在大学生になっている方が実は参加していて、とてもしっかりしたコメントをくれました。渡辺の長い講義よりも的を射てたと思います。ありがとうございました。講義の最後は1年生を代表しての挨拶。こちらが伝えたいキャリア形成のポイント、課題研究の大事さなどを理解してくれていました。この学年の課題研究発表会は来年度ですが、楽しみにしております。

わたなべしるす

【非常勤講師講義】東北芸術工科大学「芸術平和論」(4/26)

2022年4月26日 (火)

コロナ禍になる前からの非常勤講師として、東北芸術工科大学での「芸術平和論」の1コマを担当しています。今年で4年目になるような。「生命科学の光と影」というタイトルでの講義。物事には光として輝いている部分もあれば、闇としての影の部分も。また、それらを作っているのは「ヒト」であるので、歴史として積み重なるわけです。そんなことをいくつかの事例を出しながら。

また、情報についての考え方、キャリアを積み重ねるとはということも。渡辺の歩みも少しばかり紹介。最後の5minほどですが、質疑の時間も。なかなか、直球の指紋でよかったと思います。来年度は現地でと。今年も思うわけですが。。。その意味で「平和」になってほしいと思った非常勤講義でした。担当の吉田先生、ありがとうございました。

わたなべしるす

【リモートアウトリーチ活動】福島県立福島高等学校・SSH特別講義(4/21)

2022年4月22日 (金)

平年並みに近い「ソメイヨシノ」の開花。一方で、20oCを超えるような日もあり、ちょっと短めの春の走り。もう少し見たかったと思う一方で、本命の「菜の花」は満開に。維持管理をすることで、できるだけ長く咲かせる、実験に供する、そんなことを考える4月下旬。

4/21(木):福島県立福島高等学校・SSH特別講義「将来に向けたキャリア形成と『考える基礎』となる課題研究のあり方」

オミクロン変異が蔓延して以来、増加に転じるのは早く、減少のペースがダウン。そんなこともあり、今年度も、福島県立福島高等学校でのSSH特別講義はリモート開催。とはいえ、クラス単位で2つの画面に渡辺が話している様子と、プレゼンに使うスライドを掲示。これであれば、渡辺が現地にいるような「リアル感」を持って頂ける環境を整備頂きました。また、橋爪教頭先生から、渡辺の丁寧な紹介を頂きました。恐縮です。で、肝腎の講義は可能な限り、双方向性を保つために、こちらから質問をして手を挙げたり、答えてもらったり。なかなかの反応でした。 講義内容は課題研究への取組と、キャリア形成。探究型の授業展開が必須になり、課題研究が重要視される時代。また、キャリアをどのように形成するかで、何ができて、何が難しくなるのか、それぞれが考えないといけない時代に。最後の質問の時間は全てのクラスから積極的な質問が。なんといっても、最後の質問の内容「高校時代にやり残したこと」だったでしょうか。とてもniceでした。また、講義の最後に、生徒を代表してお礼の言葉、しっかりしていました。こちらの意図をしっかり理解して頂いたようでほっとでした。SSH課題研究の発表では、是非、対面で議論をできればと。SSH主任の高橋先生をはじめ、完成の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。

講義内容は課題研究への取組と、キャリア形成。探究型の授業展開が必須になり、課題研究が重要視される時代。また、キャリアをどのように形成するかで、何ができて、何が難しくなるのか、それぞれが考えないといけない時代に。最後の質問の時間は全てのクラスから積極的な質問が。なんといっても、最後の質問の内容「高校時代にやり残したこと」だったでしょうか。とてもniceでした。また、講義の最後に、生徒を代表してお礼の言葉、しっかりしていました。こちらの意図をしっかり理解して頂いたようでほっとでした。SSH課題研究の発表では、是非、対面で議論をできればと。SSH主任の高橋先生をはじめ、完成の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 今年度も募集がスタートしている、みらい型「科学者の卵養成講座」。福島高校では、A0スケールで拡大印刷して良く見えるところに掲示頂いている。こちらでも是非、多くの方々とお目にかかるのを楽しみにしております。