夏休みの宿題。小学校から高等学校まで3学期制だったので、この時期というか、8月末はパンク状態。改善を試みましたが、容易ではなかった記憶が。。。その習慣は少しはカイゼンされたものの、やっぱり「宿題」には頭を抱えるこの時期。一方で、今年度も仙台市教育センターからのリクエストで「仙台市理科特別授業」を7件、承りました。うれしい限りです。

8/30(水):仙台市立秋保小学校・特別講義「花を解剖して、花の構造を理解しよう!」

今回のスタートは、仙台市立秋保小学校から。秋保温泉街があるところからさらに先へ。平年よりも3oCくらい高温だった今年の夏。その影響か、稲穂はすでに黄色くなりつつあり、収穫も近いのではと。当日も30oCを超える状態で、稲穂が首を垂れた状態の写真を撮ることもできず。。。5年生2名に講義を。花を自由に解剖して、観察してもらうのですが、2名でしたので、学校の畑の花の観察から。アサガオ、ヘチマなども観察用にサンプリング。この人数だからできる双方向での質疑のやりとりも。これからも秋保の自然をしっかり観察してください。

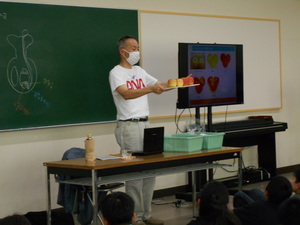

9/5(火):仙台市立将監中央小学校・特別講義「花の不思議な世界」

以前、七北田小学校、黒松小学校での出前講義でもお世話になった椎名先生が将監中央小へ異動。早速、講義のリクエストをいただき、季節には少し速いですが、リンゴをモデルに、受粉から受精にかけて。小学校で受粉は教えるのですが、受精は「メダカ」のみ。動物は受精するけど、植物は受粉だけで完了と思うのではないかと、心配になるわけです。もちろん、植物も受精をしますが、簡単には見えないので。そんな動画があれば、小学生も「なるほど!!、植物すごい!!」となるのでは。そんなことを思いながら、講義を。

後半は自分の花粉で受精しない「自家不和合性」の話も。植物にはまだまだたくさんの不思議がありますので。植物を解剖して観察してみてください。

9/7(木):仙台市立遠見塚小学校・特別講義「花を解剖して、花の構造を理解しよう!」

国道4号線バイパス沿いに前方後円墳の「遠見塚古墳」があります。道路沿いから見ることはあるのですが、公園になっていて、上からも見ることができるはずなので、いつかはと思いつつ。そんな「遠見塚古墳」の隣にあるのが、遠見塚小学校。2010年に出前講義に伺っているので、13年ぶり2回目。今回は秋保小学校で行った「花の解剖」。体育館に机、顕微鏡、花を準備頂き、各自が用意した花も一緒に解剖。渡辺が子供の頃が学校の帰り道に花、稲穂等をばらばらにしたのですが、いまはそんなことがままならない状況。ということで、こんな講義枠を作ってみたわけです。

自宅からおおきな「ユリ」の花を用意してくれた方がいて、受粉をすると、めしべの先端に花粉が着くのを実際に観察。大きな花を見つけたら、受粉をしてみると、楽しいですからやってみてください。講義の中では一生懸命に解剖、スケッチなど。45min授業を連続して90min集中してできていたのが印象的でした。

9/11(月):福島市立三河台小学校・スーパーサイエンス講座「花の不思議な世界」

先週前半の豪雨で気温が一端下がったものの、週の後半で熱帯低気圧から変わった温帯低気圧の影響で週末から30oC越え。いつになったら秋らしくなるのか。植物を栽培する側としては問題が大きい今年の9月。考えると1/3は終わっていることに気がつき、かなり問題なわけですが。。。 そんな中、SSH運営指導員つながりで、福島県教育委員会から福島市立三河台小学校での「スーパーサイエンス講座」。体験講座を通じて、職業・産業への興味・関心を醸成、さらに将来に対する夢・希望を膨らませるという言葉があり、とてもよい企画だなということで伺うことに。福島市立三河台小学校では長きに亘り、理科教育に注力されたというのを山本校長先生から伺い、講義に。最初の数枚のスライドで話をしたところで、とても積極的で、活発な発言があり、それがまた、的を射る発言でいきなり感動でした。講義の内容はいつもの「花から結実、つまり、受粉から受精まで」のところですが、小学校ではこれはしゃべらないだろうということをたくさん議論したり、説明したり。講義の合間もホワイトボードに記したことをメモする児童も。本当に感動でした。

そんな中、SSH運営指導員つながりで、福島県教育委員会から福島市立三河台小学校での「スーパーサイエンス講座」。体験講座を通じて、職業・産業への興味・関心を醸成、さらに将来に対する夢・希望を膨らませるという言葉があり、とてもよい企画だなということで伺うことに。福島市立三河台小学校では長きに亘り、理科教育に注力されたというのを山本校長先生から伺い、講義に。最初の数枚のスライドで話をしたところで、とても積極的で、活発な発言があり、それがまた、的を射る発言でいきなり感動でした。講義の内容はいつもの「花から結実、つまり、受粉から受精まで」のところですが、小学校ではこれはしゃべらないだろうということをたくさん議論したり、説明したり。講義の合間もホワイトボードに記したことをメモする児童も。本当に感動でした。

後半は自家不和合性の話へ。自家不和合性が必要とされている原因を考えるところは少し悩ましかったようですが、それでもしっかりクリア。最後はリンゴの果実の観察から果実、種子がどのような意味を持つものかを考えるところもしっかりできていました。終わりのところは、いつもちょっとずつ頑張ろうというスライド。今回の講義の種子にあっているのではと。質問のところもとてもよかったです。楽しい講座でした。次は福島高校のイベント「ふくしまサイエンスフェスティバル」でお目にかかるのを楽しみにしています。 PS. 9/11(月) 18:00。三河台小学校のHPに今日の記事を見つけました。ありがとうございました。

PS. 9/11(月) 18:00。三河台小学校のHPに今日の記事を見つけました。ありがとうございました。

わたなべしるす

【アウトリーチ活動】仙台市立秋保小学校・特別講義、仙台市立将監中央小学校・特別講義、仙台市立遠見塚小学校・特別講義、福島市立三河台小学校・スーパーサイエンス講座(8/30, 9/5, 9/7, 11追記)

2023年9月 8日 (金)

【来客・学会発表】韓国順天大・Park教授来仙、及び第2回アブラナ科ゲノム育種研究会(8/27,28)

2023年9月 4日 (月)

この記事を書いているのが、9/4(月)。ずいぶん久しぶりの降雨。8/12(土)以来とか。熱帯低気圧による降雨の関係か、かなり湿度が高く、気温も思ったほど下がらず。9月上旬も最高気温が30oCを超える状況は頭を抱えるわけで。

この夏一番の暑さだった、8/27(月)に研究室の客員教授でもある、韓国順天大・Park教授が来仙。前日に東京で開催された第2回アブラナ科ゲノム育種研究会での発表があり、仙台での打合せに。これまで、これからの共同研究をどのように展開するかについて。deepな議論ができました。考えて見ると、コロナ禍を受けて、3年以上対面での議論などができなかったので、ありがたい限りでした。大学院生2名には研究室の様子がどのように映ったのか。師匠のPark教授のように日本の研究室で学ぶのもよいことですから。 で、第2回アブラナ科ゲノム育種研究会では、渡辺も久しぶりの「今後のアブラナ科作物研究に向けて」と題した口頭発表。発表の中身についてはまた、どこかで。

で、第2回アブラナ科ゲノム育種研究会では、渡辺も久しぶりの「今後のアブラナ科作物研究に向けて」と題した口頭発表。発表の中身についてはまた、どこかで。

わたなべしるす

【アウトリーチ活動】科学者の卵養成講座・特別講義、岩手県立盛岡第三高等学校・SRH課題研究中間発表会(7/29, 8/23追記)

2023年8月28日 (月)

諸事が重なり、この記事を書いているのは8/28(月)。台風10号の接近で風が吹くというよりも「フェーン現象」だろうか。12:51の仙台の気温が36.5oC。ほぼ体温に近い状態。朝から3回ほど、植物に散水するけど、その場しのぎ。根本的な原因は何なのか。それもそうだが、あちこちで夕立というか、1hrに10mm以上の雨が東北地方で降っているにもかかわらず、仙台が避けられている状態。。。これも何とかしてほしい。できれば、2日に1回、夕方には10mm程度の夕立があれば、もう少し凌ぎよいのだが。。。これでは秋の作付けもままならない。困ったものだ。そんな中、7月末から8月末のアウトリーチ活動のご紹介を。

7/29(土):科学者の卵養成講座・特別講義「進化論を唱えたダーウィンも注目した高等植物の自家不和合性」

科学者の卵養成講座も今年で15年目。続けて見ると、いろいろあるもので。講義内容も最初は植物の不思議を考えてもらうようにしていたのが、もう少し突っ込んで、自殖、他殖の意義、植物が動けないことによる工夫など、少しずつ講義も進化しているつもりなのだが。。講義については現地、リモートに限らず、楽しめたように感じている講義レポートであった。11月にはキャリア形成の講義を計画中。また、その折りに。

8/23(水):岩手県立盛岡第三高等学校・SRH課題研究中間発表会

8月下旬は久しぶりの盛岡三高のSRH発表会へ。コロナ禍、他事案との競合があり、なかなか現地に伺えず。ほぼ、2年ぶりの現地のような。。SSH実施校を1期で下りて、自己財源で同様のプログラムを継承。何より学校全体での取り組み。頭が下がります。

物理、化学、生物、地学、数学の5つの分野での発表。発表のコツではないですが、どうやってストーリー性のある発表にするのか、自然をしっかり観察することなどを講評して、最後は運営指導委員会。冬の発表を楽しみにしています。

わたなべしるす

【アウトリーチ活動】清真学園高等校・SSH国内研修、山形県立米沢興譲館高等学校・SSH異分野融合サイエンス、岩手県立一関第一高等学校・SSH講演会(7/8, 10, 24)

2023年7月10日 (月)

九州、中国地方では猛烈な雨の様子。何とか、被害が最小限になってほしいと。そんな祈るような形で今週がスタート。

7/8(土):清真学園高等校・SSH国内研修「植物を用いた「考える」実験」

7月最初のアウトリーチ活動は、清真学園高等校からの12名の生徒さんの研究室訪問と実験実習。午前中の土砂降りの雨の中でしたが、最初の実験とそのあとの研究室見学は室内。そのあとの網室内の植物の観察の移動時には雨はさすがにこたえました。

実験のプロトコールを見ていて、普段は何気なく、実験しているのは、ここでこの操作をするからと理解しているから、あるいはそんな風に教えてもらったから。では、そんなことを教えてもらわなく、考えなかったら、きっと数多くの失敗をするのではないだろうか。ただ、失敗することから学ぶことができれば、より深い学びになるはず。そんなコンセプトの元に、実験をしてもらいました。サンプルの特性から2つに分ける方、一緒にサンプルにしたから、どちらかにした方など、なぜ、そうしたのか、考えるよいきっかけになったのではないかと。

また、普段、植物をなにげに観察しているのかもしれないですが、しっかり観察すると、意外な発見もあるわけです。そんなしっかりとした観察も大事になることを今回の実習で学んで頂けたと思います。

7/10(月):山形県立米沢興譲館高等学校・SSH異分野融合サイエンス「バイオ産業科学と社会課題」

東北地方も晴れたり、雨が降ったり。ただ、「梅雨寒」というオホーツク海の寒気が入り、肌寒いと感じることがない、このところの梅雨。翌々日の月曜日は米沢興譲館への出前講義。久しぶりの現地での出前講義。

前半は果実などの観察から、その特性、分類などについて考える実習。毎日見ているよう見ていない、野菜や果物。もちろん、自宅で栽培されている方もいたようで、観察ができているようでした。是非、置賜の自然をしっかり観察してみてください。多角的に見ることで、今までに見えないおもしろいものが見えると思いますので。

後半は植物の生殖について実験のことを振り返りながらの講義。講義を先にやるよりも、実物を見る大切さを実感してもらえたのではないかと。続けて、渡辺をモデルにしたキャリア教育。どちらの講義がインパクトがあったかのか。気になるところですが。。。講義の合間に、取り仕切って頂いた今崎先生をはじめ、関係の先生方ともこうした活動について意見交換できたのは、何よりでした。ありがとうございました。

7/24(月):岩手県立一関第一高等学校・SSH講演会「将来に向けたキャリア形成と『考える基礎』となる課題研究のあり方」

先週の土曜日、22日に東北地方が梅雨明け。1980年代は梅雨明け、数日が晴れ間になるという感じだったのが、少なくとも、8/7(月)まで、33oCくらいの猛暑。植物だけでなく、世話をする人間もピンチの気温。この暑さはどこに由来するのか、1980年当時とは何が違うのか。。。そんなことを知りたいと思うわけですが、簡単ではないのか。気になるところ。

33oC程度の予報で始まった実質的な7月最後の週は、岩手県立一関第一高等学校・SSH講演会。昨年度も伺ったのですが、大きな会場が昨年3月の地震の影響で使えなかったような。今回は学年全体をまとめて。科学者の卵養成講座の受講生もいました。講義は他のSSH実施校でも行っている課題研究とキャリア形成。どちらも「考える」というのが大事なこと。予定通りいかないのが世の常。もちろん、うまくいったら、その先をどうするのか、「考える」ことで満ちているわけです。一ノ関の自然と身の回りの先達の「キャリア」を参考にして、それぞれの目標を達成してください。講義のあとにはお世話役の柿木先生、佐藤先生と小中高大をつなぐということでの議論。とてもinformativeでした。ありがとうございました。

わたなべしるす

【アウトリーチ活動】福島県立安積高等学校・SSH運営指導委員会、福島県立福島高等学校・SSH運営指導委員会、宮城県仙台第三高等学校・SSH運営指導委員会(6/12, 15, 16, 21追記)

2023年6月15日 (木)

6/11(日)に、東北地方も梅雨入り。今年は例年よりも湿度が高いような梅雨。気温が20oCより少し高い程度なのに、住みにくい空間に。ガラス室の植物も日照不足で病害虫の発生があるのではと気になるところ。

6/12(月):福島県立安積高等学校・SSH運営指導委員会

6/15(木):福島県立福島高等学校・SSH運営指導委員会

6/16(金):宮城県仙台第三高等学校・SSH運営指導委員会

6/21(水):兵庫県立豊岡高等学校・SSH運営指導委員会

6/21(水):香川県立観音寺第一高等学校・SSH運営指導委員会

今週はSSH運営指導委員会が集中した週。それぞれの学校での実施内容、年間計画へのコメント、助言など。中身についてはそれぞれの学校の取組ですので、ご容赦ください。1年間の活動がよりよくなることを祈っております。

6/21(水):香川県立観音寺第一高等学校・SSH課題研究発表会

コロナ禍が終わりつつあるとはいえ、今回は発表会も運営指導委員会もリモート。リモートシステムができたおかげで、同日に、香川県と兵庫県に参加できるわけで。。。肝腎の課題研究発表会は、物理、化学、生物、地学、数学の10課題。生徒さん、運営指導委員などとのdeepな議論。何よりも本物を見てということは大事なことだと改めて実感でした。

わたなべしるす