はじめまして、今年からお世話になるM1の原田友利香です。

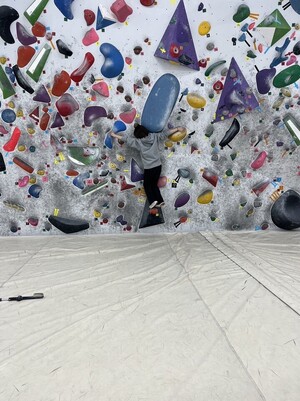

出身は仙台市で、大学はわんこそばが有名なところで卒業しました。大学生の時は、ワールドカップが岩手で開催されたときにラグビー場でバイトをしてみたり、岩手山に登ってみたり、わんこそばのお給仕のバイトをしたり、居酒屋でバイトしてみたり、ボルダリングに行ってみたり、ケーキ屋でバイトをしたり...とこんな感じで過ごしていました。ケーキ屋で働いていた時は毎週ケーキを食べていたので、今回研究室でケーキ会があるとのことでとても楽しみです。写真は先輩にボルダリングに連れて行ってもらった時の写真です。この状態からしばらく動けませんでした...。意外と難しいんですよね。

こんな感じで新しいことに飛び込むのは好きですが、なかなか長続きしないので長く続けるものを探してみたいです。何かいいもの、これ面白いよというようなものがあったらぜひ教えてください!

あと、今年から車を手に入れたのでいろいろなところにドライブをしてみたいです。海も行きたいし、山も行きたいし、キャンプもしたい!といってもペーパードライバーなので、運転できるように頑張ります...!!

新しい研究室で心機一転、不安もありますが、頑張ってきたいと思います。

研究室の皆さんこれからよろしくお願いします!