昨年は確か、積雪がなし。今年は数日前に初雪。と思っていたら、今日の朝は屋根が真っ白。4cmの積雪。気温が低い中でも、換気をする今年の「コロナ禍」。どうしたものかと思うわけですが、いかんともし難い今年の冬。今週いっぱいは真冬並みの寒さとか。この寒さで体調を崩さないように気をつけないと。今日で12月も半分終わり。残りの半月で宿題が終わるのか、最後は気合いと根性でのりきるしかないのですが。。 2ヶ月くらい前だったでしょうか。共同研究を行っている大阪教育大・鈴木先生から学部3年生への「生物課題研究プロジェクト」の1回分の講義のリクエスト。課題研究は普通科の高校でも必須になる予定。高校での課題研究への取組、それに関わる高大連携などについて、今回の講義では、高校生向けに行っている「科学者の卵養成講座」の概略と、実際に行っている講義内容の紹介。講義が終わったあと、質疑の時間に。これからのキャリア形成の何かのヒントになれば、幸いです。頑張って下さい。最後になりましたが、今回の機会を頂きました大阪教育大・鈴木先生をはじめ、関係の方々にお礼申し上げます。こちらも新しいまなびの時間でした。ありがとうございました。

2ヶ月くらい前だったでしょうか。共同研究を行っている大阪教育大・鈴木先生から学部3年生への「生物課題研究プロジェクト」の1回分の講義のリクエスト。課題研究は普通科の高校でも必須になる予定。高校での課題研究への取組、それに関わる高大連携などについて、今回の講義では、高校生向けに行っている「科学者の卵養成講座」の概略と、実際に行っている講義内容の紹介。講義が終わったあと、質疑の時間に。これからのキャリア形成の何かのヒントになれば、幸いです。頑張って下さい。最後になりましたが、今回の機会を頂きました大阪教育大・鈴木先生をはじめ、関係の方々にお礼申し上げます。こちらも新しいまなびの時間でした。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 講義のあとに、講義についてさらなる質問。感想なども頂きました。時間を見つけて、コメントするようにしますので。講義の前に双方向で簡単な自己紹介を。SSHの取り組みなどでお世話になっている先生のお弟子さんだったり。。。世の中、やっぱり狭い範囲で動いているのだと。。。驚きの時間でもありました。師匠の先生方によろしくお伝え下さい。

PS.のPS. コロナ禍で大変だった春先。昨年度、非常勤講師をお願いされた、東北芸術工科大学・全学共通科目「芸術平和学」。今年度も東北芸術工科大・吉田先生からお願いされ、コロナ禍だったことで、講義を動画配信を行ったことをHPから発信することさえ、失念していました。次年度もお願いされ、コロナの終息を祈るばかりです。

【非常勤講師講義】大阪教育大学「生物課題研究プロジェクト」(12/15)

2020年12月15日 (火)

分子生物学会@オンライン

2020年12月10日 (木)

お久しぶりです。M1の福島です。最近は、将棋ウォーズで5級になったものの、ほとんど勝てなくなりました。勉強が足りませんね。

さて、先週、12月2日~3日に、オンラインで開催された分子生物学会にポスター発表で参加しました。これまでにも別の学会には参加したことがありましたが、発表をするのは(とある一発芸披露を除いて)初めて。なかなか慣れないオンラインでの発表でした。

ポスター発表と言いながらも、オンラインではZOOMを使っての発表でした。せっかくなので、ZOOMのアイコンを研究材料にしているハマダイコンの写真にしていました。

普段、ZOOMを使わないので、操作に戸惑いまくりましたし、しかも、人が来ない間は、画面に映る自分の顔をずっと眺めているという何とも言えない時間が流れていきます。うれしいことに、発表を聞きにきてくださった方がいて、色々と議論することができました。

自分の発表だけでなく、他の人のポスターやワークショップでの講演なども色々と見ることができ、学びも刺激も多い経験になりました。いつか様々な騒ぎが収まった後には、対面での学会にも参加してみたいです。

また、自分の成果を発表できるように、これからも実験とかを頑張っていきたいです!

M1 福島

【学会報告】日本有機農業学会 第21回大会 全体セッション「アブラナ科植物はどの様に栽培するのが良いのか?」(12/6)

2020年12月 6日 (日)

コロナ禍を受けて、ほとんどの学会がリモートでの開催。先週も研究室のM1の福島君が渡辺とは別の学会で発表してくれたと思うのですが、そのことについては、また、別の記事で。リモートでの開催というか、参加は、渡辺ももちろんはじめてのこと。そんな中でお願いされたのが、日本有機農業学会 第21回大会 全体セッション。普段、育種学、遺伝学、分子生物学というような名前がつく学会に出ているものには、少し不慣れですが、まだ、学部生の頃のサークル活動では、そんなことを議論したこともあったような。。。 各学会で、シンポジウム、ワークショップなどといいますが、この学会では全体セッション。あらかじめ、話題提供であり、当日の議論をする方々は、簡単な研究紹介。渡辺はアブラナ科植物についての紹介と育種、自家不和合性について。当日は、座長をされた茨城大・農・成澤先生からアブラナ科植物と共生微生物との紹介に始まり、有機農業を行う上で、根圏での微生物との共生は重要。ただ、自然界では難しいとか。そのあとは、あらかじめ、参加者からの質問に答えながら、渡辺以外の話題提供者でもある北農研・池田様、中央農研・釘宮様を交えての参加者との議論。もちろん、当日、会場からの質問にも回答を。農業というか、栽培についてなるほどと考えたあっという間の1hrでした。

各学会で、シンポジウム、ワークショップなどといいますが、この学会では全体セッション。あらかじめ、話題提供であり、当日の議論をする方々は、簡単な研究紹介。渡辺はアブラナ科植物についての紹介と育種、自家不和合性について。当日は、座長をされた茨城大・農・成澤先生からアブラナ科植物と共生微生物との紹介に始まり、有機農業を行う上で、根圏での微生物との共生は重要。ただ、自然界では難しいとか。そのあとは、あらかじめ、参加者からの質問に答えながら、渡辺以外の話題提供者でもある北農研・池田様、中央農研・釘宮様を交えての参加者との議論。もちろん、当日、会場からの質問にも回答を。農業というか、栽培についてなるほどと考えたあっという間の1hrでした。

最後になりましたが、このような機会を頂きました、茨城大・農・成澤先生をはじめとする学会、大会運営の先生方にこの場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。作物栽培について、領域横断的な観点で物事を考える時間でした。今後ともよろしくお願いいたします。

わたなべしるす

【アウトリーチ活動】仙台市立館小学校・特別講義、山形県立東桜学館高等学校・SSH特別講義(12/4, 5, 9, 21追記)

2020年12月 5日 (土)

今年も残り30日を切って、12月にやるべきことを最優先で。もちろん、コロナ禍を避けつつ。マスク、手洗い、うがい、アルコール消毒、加湿などをしっかり対策しないと。宿題も少したまっている感じがあるので、それを何とか、2020年12月31日までに片付けなければ。それができれば、2021年は迎えられないと思える12月はじめ。

12/4(金):仙台市立館小学校・特別講義「環境問題を多角的に考える」

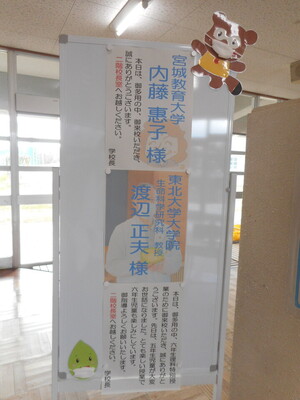

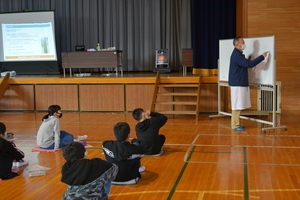

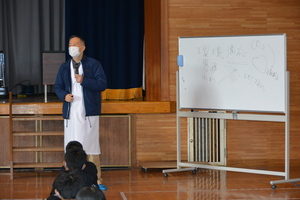

11/16(金)に、5年生向けの出前講義を行った仙台市立館小学校。今年から「学校評議員」を仰せつかっていることから、2回の特別講義を。この冬一番とも思える寒い朝。館小学校へ。玄関先では、welcome boardがお出迎え、ありがとうございました。渡辺だけでなくて?!、その説明は文末で。 コロナ禍が少しずつ静まりつつある仙台市であっても、三密を避ける、空気の入れ換えを行うなどの重要なポイントをあらかじめ、6年生の担任の千葉先生と打合せ。体育館という場所で寒さもあって、周りには暖房を。ありがとうございました。もちろん、マスクをしてということでマイクで話をしながら、こちらからの問いかけに答える児童の皆さんもマスクをしてマイクを使って。去年、出前講義で「花の分解」を行った学年。もちろん、実験をしたことは覚えてくれていました。

コロナ禍が少しずつ静まりつつある仙台市であっても、三密を避ける、空気の入れ換えを行うなどの重要なポイントをあらかじめ、6年生の担任の千葉先生と打合せ。体育館という場所で寒さもあって、周りには暖房を。ありがとうございました。もちろん、マスクをしてということでマイクで話をしながら、こちらからの問いかけに答える児童の皆さんもマスクをしてマイクを使って。去年、出前講義で「花の分解」を行った学年。もちろん、実験をしたことは覚えてくれていました。

環境問題は理科の時間に学ぶこと。でも、理科だけでなくて、毎日の生活と関係があること。学校の行き帰り、席替えなど。そんなことから話を始め、地球温暖化とそれに関する問題点。さらには、歴史的に考えて、二酸化炭素が多かった時代はどうだったのか。さらには、環境を汚染すると言うことはどういうことがそうなのか、それを元に戻すには、どれくらい大変なのかなど。昔のような廃液、公害のようなこともですが、今は生態系への影響も含めて。。。理科の時間とは少し違った「環境問題」を考えることができたのではないでしょうか。また、植物は問題の二酸化炭素を吸収してくれること、植物は動けないから、落葉をするとか、その環境をどうやって耐えてがんばるのか。そんな「環境適応」というか、「適応」というのは植物だけでなくて、どんなことでも大事なことだと。

環境問題は理科の時間に学ぶこと。でも、理科だけでなくて、毎日の生活と関係があること。学校の行き帰り、席替えなど。そんなことから話を始め、地球温暖化とそれに関する問題点。さらには、歴史的に考えて、二酸化炭素が多かった時代はどうだったのか。さらには、環境を汚染すると言うことはどういうことがそうなのか、それを元に戻すには、どれくらい大変なのかなど。昔のような廃液、公害のようなこともですが、今は生態系への影響も含めて。。。理科の時間とは少し違った「環境問題」を考えることができたのではないでしょうか。また、植物は問題の二酸化炭素を吸収してくれること、植物は動けないから、落葉をするとか、その環境をどうやって耐えてがんばるのか。そんな「環境適応」というか、「適応」というのは植物だけでなくて、どんなことでも大事なことだと。

講義が始まるまで、大友校長先生と前回の講義のことの反省と現在のコロナ禍を受けての昨今の教育事情についての議論の時間を頂きました。大学ももちろん大変で、どうやって防止するかに苦労していますが、大学とは異なる教育機関での防止体制など、よい刺激を頂きました。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、仙台市立館小学校、大友校長先生、6年生担任の先生方をはじめとする関係の先生方に、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。今後もよりよいコラボができればと思います。

講義が始まるまで、大友校長先生と前回の講義のことの反省と現在のコロナ禍を受けての昨今の教育事情についての議論の時間を頂きました。大学ももちろん大変で、どうやって防止するかに苦労していますが、大学とは異なる教育機関での防止体制など、よい刺激を頂きました。ありがとうございました。最後になりましたが、今回の機会を頂きました、仙台市立館小学校、大友校長先生、6年生担任の先生方をはじめとする関係の先生方に、この場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。今後もよりよいコラボができればと思います。

PS. 大友校長先生の取り計らいで、川前小学校、七北田小学校でお世話になった内藤校長先生と再開。現在は宮城教育大で、環境関係の仕事をされているとか。そんなで出前講義の途中から聞いて頂き、講義が終わったあとは、講義でお世話になった千葉先生の前任地が川前小学校と言うことで、今日の講義の反省会を。ありがとうございました。今の話から古い話まで貴重な議論の時間でした。 PS.のPS. 12/5(土) 17:00追記。仙台市青葉区内の小中学生を対象に「あなたのまちの『すてき』を絵・川柳にしよう!」という企画があったとか。。。多くの作品が集まり、これという受賞作品が決まったというのを人づてに伺いました。以前、研究室訪問をしてくれた方が受賞されたと。おめでとうございます。色々なことにチャレンジしてみることが、将来の経験値を上げる意味でも大事なことだと思いますので。これからもがんばって下さい。

PS.のPS. 12/5(土) 17:00追記。仙台市青葉区内の小中学生を対象に「あなたのまちの『すてき』を絵・川柳にしよう!」という企画があったとか。。。多くの作品が集まり、これという受賞作品が決まったというのを人づてに伺いました。以前、研究室訪問をしてくれた方が受賞されたと。おめでとうございます。色々なことにチャレンジしてみることが、将来の経験値を上げる意味でも大事なことだと思いますので。これからもがんばって下さい。

PS.のPS.のPS. 12/9(水) 15:00追記。館小学校のHPに出前講義の記事を見つけました。もっと早くに掲載されていたのかも知れないですが、気がつかないまま。。。ちょっとちがう「環境」を理解してもらえていたようで、ほっとしております。ありがとうございました。

12/8(火):山形県立東桜学館高等学校・SSH特別講義「SSH課題研究を始めるに当たって」

12月になって、リモート、現地を含めて例年並みになったアウトリーチ活動。師走ということで、色々なことが重なり、12/21(月)の朝になって、12/8(火)の山形県立東桜学館高等学校・SSH特別講義の記事を書いてないことが判明。。。まさに、とほほ。というか、申し訳ありません。午後からは別のリモートでのアウトリーチ活動もあるというのに。。。 で、実際の出前講義はリモートで。前後に学会・会議などがあることから、事前に担当の小野先生、三浦先生と打合せ。いつも講義をしているところに、渡辺の講義資料と渡辺がしゃべっている映像が1つずつ。しゃべる映像は同じでも、渡辺が画面いっぱいに写っているのは、かなりの迫力だとか。実際に見ることができてないので、イメージとしてはたしかにと。迎えた出前講義当日。いつもであれば、2hrの講義時間なのを、50minにして、そのあとに質問時間。時間があると、ちょっと横道にそれた内容も入れようとするのですが、この時ばかりは、時計とのにらめっこ。また、スライドをこちらから、次々と送ることができないので、90年代の学会のスライドと同じで、次のスライドをお願いしますというスタイル。

で、実際の出前講義はリモートで。前後に学会・会議などがあることから、事前に担当の小野先生、三浦先生と打合せ。いつも講義をしているところに、渡辺の講義資料と渡辺がしゃべっている映像が1つずつ。しゃべる映像は同じでも、渡辺が画面いっぱいに写っているのは、かなりの迫力だとか。実際に見ることができてないので、イメージとしてはたしかにと。迎えた出前講義当日。いつもであれば、2hrの講義時間なのを、50minにして、そのあとに質問時間。時間があると、ちょっと横道にそれた内容も入れようとするのですが、この時ばかりは、時計とのにらめっこ。また、スライドをこちらから、次々と送ることができないので、90年代の学会のスライドと同じで、次のスライドをお願いしますというスタイル。

短い時間でしたが、課題研究で何を行い、どこのような心構えでやることなのか。またそれが将来、どの様につながるのかなどを、講義。後半というか、1/3くらいで、渡辺のこれまでのキャリア形成の過程を紹介。課題研究を通じて何を学び、それを活かして、大学、社会で何をしたいのか、どんなキャリア形成にしたいのか、イメージできたのではないでしょうか。で、その当日のレポートが先週届いていたのですが、別のイベントなどが重なり、この週末にクラスごとに返事を。こちらが講義で意図したことは、リモートでも伝わっていたのを改めて、実感。最後になりましたが、今回のリモート企画を支援頂きました、小野先生、三浦先生をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。リモートでのアウトリーチ活動の新たな手法ができたように感じております。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

わたなべしるす

お疲れ様でした!

2020年11月12日 (木)

こんにちは、マスコです。昨日は、私のオンラインゼミ当番の日でした。

今回は、雑誌紹介として、春化がいらないハクサイと、砂糖イネと、キノン化合物の植物の受容体同定について取り上げました。前期まではコロナ禍の影響もあり1報のみの紹介になっていたのですが、後期からは複数の論文紹介に戻りました。それぞれのバックグラウンドを理解し、分かってもらえるように説明するのはやっぱり難しく、まだまだ修行が必要です。今回、サラダスピナーで作るプレート遠心機の話を保険として取っておいたのですが触れませんでした。加速もよく使いやすい、という噂を聞くので、ご興味のある方は作ってみてはいかがでしょうか。

さて、ゼミの後、仙台一高・生物部&科学者の卵重点コース生の鹿股さんのお疲れ様ケーキ会をしました。各々の席で距離をとって黙々と頂きました。時間の関係上、ラボで食べるのが難しいメンバーには持って帰ってもらいました。

鹿股さんは昨年の今ごろから生物部の活動の一環として当ラボで実験していたのですが、今年度からは科学者の卵養成講座の重点コース生としてM1福島くんと実験を行ってきました。今年はコロナ禍で活動できない期間もあったり、イレギュラーな事が多く、学校生活との両立は大変だったと思います。雨の日も風の日も自転車で真面目に通って一生懸命実験していたのが印象的でした。本当にお疲れ様でした。

モンブランがあれば食べたい、という彼女の希望で、ささやかですが用意しました。長野県・小布施堂のモンブランです。希望をもらってから調べていたら、ちょうど藤崎の催事で小布施堂が来ていたので(しかも最終日)、M2古井さんに開店と同時に買ってきてもらいました。開店から20分で完売になったとのこと。恐るべしですね。

私も頂きましたが、とても美味しかったです。甘くなく、飽きない。栗の風味が良いです。小布施堂長野本店・本宅でしか出さないという季節限定朱雀も一回食べてみたいものです。

ほか、yuzukiのチーズケーキが小布施堂の隣に催事で来ていたため、古井さんにわがまま言って買ってもらいました。行こうと思うとちょっと遠い場所なので、来て頂けるのはありがたいです。

余談ですが、yuzukiのホームページで懐かしい嵯加露府(さかろふ)の焼き菓子が買えるんですね。。。!今後買おう。

yuzukiの催事スペースのお向かいあたりにロワイヤルテラッセがあるのですが、季節限定、藤崎限定のケーキが出ていたそうです。ツヤツヤで美味しそうです。もうすぐクリスマスですし、ベリーカラーが映えますね。

ケーキを食べていただいた後、ささやかながら記念品をお渡しし、M1福島くん・渡辺教授と距離を取りつつ記念写真を撮り、お開きとなりました。

来年は受験生、がんばってください!またいつでも遊びにきてくださいね。

マスコ

P.S.

マスコが昨年も応募した川柳 in the Lab 2020の人気投票が始まっています(昨年の懺悔の報連相編はこちら)。今年も世相を写した面白いものばかりですので、ぜひ覗いてみてください。11/26まで人気投票もやっているので、ぜひ!