こんにちは。仙台二華高等学校1年、関 百咲です。

3/17~26まで、科学者の卵養成講座 海外研修プログラムに参加してきました。そこで体験したことと学んだことを、何回かに分けて記していきたいと思います。

5日目 3/21(土) アメリカ

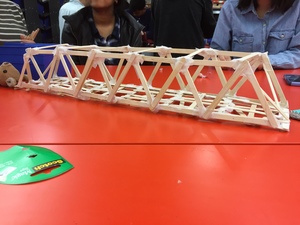

アイスの棒で橋の模型づくりのクラスを体験してから、日本文化紹介のワークショップで中学生向けに風呂敷を紹介しました。 思ったより楽しんでくれたみたいで良かったです。進捗や綺麗さも個人差が大きく、個別に回るのが上手くいったように思います。授業体験では美術を選択し、放課後はボウリングに連れて行ってもらいました。ボウリングについて考察すると、体は少々斜めにして投げないと、手を振り子のように動かせません。ボールの幅が腕と胴体の幅より長いためです。でも、斜めにすると体の軸が曲がってぶれやすくなり、結局腕が真っ直ぐに振りにくくなります。ブレを抑えるには脚を開いて土台をしっかり作ることが大切だと思うのですが、タイミングよくできるようになるには練習が要りますね。渡辺先生とはこの日でお別れでした。本当にありがとうございました。

思ったより楽しんでくれたみたいで良かったです。進捗や綺麗さも個人差が大きく、個別に回るのが上手くいったように思います。授業体験では美術を選択し、放課後はボウリングに連れて行ってもらいました。ボウリングについて考察すると、体は少々斜めにして投げないと、手を振り子のように動かせません。ボールの幅が腕と胴体の幅より長いためです。でも、斜めにすると体の軸が曲がってぶれやすくなり、結局腕が真っ直ぐに振りにくくなります。ブレを抑えるには脚を開いて土台をしっかり作ることが大切だと思うのですが、タイミングよくできるようになるには練習が要りますね。渡辺先生とはこの日でお別れでした。本当にありがとうございました。

6日目 3/22(土) アメリカ

この日も橋づくりのクラスに出てから、なんとSTEMの生徒さんの計らいで爬虫類を実際に触ってみることに。ゲッコウ(トカゲ)は、野生種と突然変異では足の感触から体の色から全く異なるのが驚きでした。一体どこの遺伝子がどう変わっているのでしょう。流石に私が調べる術はないですが、恐らく1箇所だけではない気がします。またヘビのうち小さな方が、私のカバンに巻きついて動きませんでした。居心地が良かったのでしょうか? ヘビは巻きついて重なっているところに重さはかかりますが、特に斜めに巻いていると、その下になっているところにかかります。だから私のカバンの盛り上がっているところにその部分を支点にして居座っていたのだと思います。

ヘビは巻きついて重なっているところに重さはかかりますが、特に斜めに巻いていると、その下になっているところにかかります。だから私のカバンの盛り上がっているところにその部分を支点にして居座っていたのだと思います。 その後水彩画で動植物を描いてみました。水彩で知っていることといえば、1色を塗って、半乾き状態でもう1色を繋げるようにして塗れば、綺麗な滲みができるのです。考えてみると、これは半乾きというのがミソなのだと思います。あまり乾いていないと水に顔料が拡散し過ぎて紙上で混ざってしまい、もちろん完全に乾けば重なってしまうだけです。半乾きでは表面に出ている水が少なくなり、また紙にも吸収されるので拡散が程よくなります。

その後水彩画で動植物を描いてみました。水彩で知っていることといえば、1色を塗って、半乾き状態でもう1色を繋げるようにして塗れば、綺麗な滲みができるのです。考えてみると、これは半乾きというのがミソなのだと思います。あまり乾いていないと水に顔料が拡散し過ぎて紙上で混ざってしまい、もちろん完全に乾けば重なってしまうだけです。半乾きでは表面に出ている水が少なくなり、また紙にも吸収されるので拡散が程よくなります。

ちょっと離れた場所にある山に登る予定は雨で中止になり、地学の展示を見てお勉強。植物と昆虫の間には、お互いに特定の種と反応しないと成長に必要な現象が起こらない場合があると知りました。今考えると、それはその昆虫が特定の物質を出しているからなのか、その昆虫しかしない動きがあるのか、質問していればよかったと思います。その後、STEMで高校生向けに風呂敷のワークショップをして一日を終えました。

7日目 3/23(土) アメリカ

UCRキャンパスツアーで案内してもらいました。UCRはオレンジの研究で生化学が盛んなのかと思いきや、それだけでなく化学が強いとのことでした。地下に実験室があり、原子力で電気を起こしているらしい(と聞こえたけれど、違うかもしれない)です。確かに原子力発電は温室効果ガスを出さず効率もよいですが、核燃料の処理が課題です。核燃料の出す中性子の速度をコントロールするのに、日本では水を用いているそうですがアメリカで水は貴重なので、他に何か減速材として使っているのでしょうか?

UCRで研究をされている山中夫妻のご講義を受け、学生さんには数種類の昆虫を触らせていただきました。

山中先生方にいくつか質問をさせていただいた中で、脳科学はあまり広く使われない語だというのが驚きでした。感覚器官に入る情報が処理されるところを研究するなら脳、脳に至るまでの過程となると神経、ただし神経科学で脳の研究もできるという分け方なのだと理解しました。ただ神経科学でも脳の研究はでき、心理学の方面からも研究をしている人もいるようで、興味が広がり過ぎて逆に困りそうです。昆虫学の山中先生の「自分は何事にも研究となれば熱中できる」という感覚は非常に共感できました。その中でも卵や他の人たちとの会話を通して、少しだけ自分の得手不得手は感じるようになりました。しかし山中先生のおっしゃるように来年の興味は今の興味と全く違うと思います。だから進路や大学選びも、一期一会を大切に、その時熱中出来ることに決めていいんだと気持ちが楽になりました。

山中先生方にいくつか質問をさせていただいた中で、脳科学はあまり広く使われない語だというのが驚きでした。感覚器官に入る情報が処理されるところを研究するなら脳、脳に至るまでの過程となると神経、ただし神経科学で脳の研究もできるという分け方なのだと理解しました。ただ神経科学でも脳の研究はでき、心理学の方面からも研究をしている人もいるようで、興味が広がり過ぎて逆に困りそうです。昆虫学の山中先生の「自分は何事にも研究となれば熱中できる」という感覚は非常に共感できました。その中でも卵や他の人たちとの会話を通して、少しだけ自分の得手不得手は感じるようになりました。しかし山中先生のおっしゃるように来年の興味は今の興味と全く違うと思います。だから進路や大学選びも、一期一会を大切に、その時熱中出来ることに決めていいんだと気持ちが楽になりました。

STEMでは発展コースの研究の発表をしてから、もうお別れパーティーでした。ホストファミリーの家に泊まるのも最後で、ショッピングに連れて行ってもらいました。

8日目 3/24(土) アメリカ

カリフォルニアサイエンスセンターでは本物のEndeavorを見た後、海藻類の展示、生命に関する展示を見ました。スペースシャトルはあらゆる点で最適化、効率化を図ろうとしていて、最先端の科学の結集のだということが良くわかりました。 最も驚いたのは燃料タンクの大きさです。エンデバー実機より大きいタンクの謎は安藤先生に教えて頂きました。ロケットの到達速度は燃料の噴出する速度の数倍程度にしか加速できないそうなのです。地球の周りを落ちないで周回するには7.9㎞/sもの速度を要するとの事で、あの大きさのタンクでも足りるのか不安になってきますね。先生曰く、宇宙ステーションもただ浮いてるのではなく、大気の抵抗や光の圧力等での高度低下を避けるなどの目的でロケットエンジンを搭載しているそうです。

最も驚いたのは燃料タンクの大きさです。エンデバー実機より大きいタンクの謎は安藤先生に教えて頂きました。ロケットの到達速度は燃料の噴出する速度の数倍程度にしか加速できないそうなのです。地球の周りを落ちないで周回するには7.9㎞/sもの速度を要するとの事で、あの大きさのタンクでも足りるのか不安になってきますね。先生曰く、宇宙ステーションもただ浮いてるのではなく、大気の抵抗や光の圧力等での高度低下を避けるなどの目的でロケットエンジンを搭載しているそうです。

その次はナチュラルヒストリーミュージアムを見て回りました。 じっくりと読む時間を取れなかったのですが、肉食の恐竜は生涯歯が生え変わるということが印象に残っています。歯は敵に攻撃したり、肉を噛む時に折れたりしてしまうことがありますが、恐竜にとっては不可欠なものなので、このような仕組みを整えているのだそうです。歯のストックを今ある歯の歯茎部分に蓄えておくもの、生涯渡って歯を成長させられるというものとがありました。人間の生え変わりは乳歯から永久歯への1回のみで、折れてしまっては再生しません。恐竜は人間よりも生活の多くを歯に頼っていたと想像できます。調べてみると、サメも歯のストックを持っていて、生涯生え変わるそうです。他にも動物によっては面白い仕組みがあるようです。鳥類は生まれたときは歯のようなものがありますが、使わないのでなくなってしまうのですね...。最後にバスでハリウッド・ビバリーヒルズを経由して空港へ向かい、真夜中に無事飛び立ちました。

じっくりと読む時間を取れなかったのですが、肉食の恐竜は生涯歯が生え変わるということが印象に残っています。歯は敵に攻撃したり、肉を噛む時に折れたりしてしまうことがありますが、恐竜にとっては不可欠なものなので、このような仕組みを整えているのだそうです。歯のストックを今ある歯の歯茎部分に蓄えておくもの、生涯渡って歯を成長させられるというものとがありました。人間の生え変わりは乳歯から永久歯への1回のみで、折れてしまっては再生しません。恐竜は人間よりも生活の多くを歯に頼っていたと想像できます。調べてみると、サメも歯のストックを持っていて、生涯生え変わるそうです。他にも動物によっては面白い仕組みがあるようです。鳥類は生まれたときは歯のようなものがありますが、使わないのでなくなってしまうのですね...。最後にバスでハリウッド・ビバリーヒルズを経由して空港へ向かい、真夜中に無事飛び立ちました。

Part1 <- Prev || Next -> Part3

投稿者:宮城県仙台二華高等学校