6月最後。仙台は30oC越え。35oC以上という「猛暑日」が全国で100観測点を超えたとか。明日から7月。9月まで暑さが続くとしたら、100日弱。今年の夏の暑さがどうなるかで、秋のアブラナの作付けにも影響することが今から気になっているわけで。。。

6/30(月):青森県立五所川原高等学校・SSH運営指導委員会

6/30(月):山形県立東桜学館高等学校・SSH運営指導委員会

6月最終日はSSH運営指導委員会を梯子。これがリモートで参加できることのよい点。終わったあとに、ゆっくり話す時間が取れないという欠点もありますが、参加できるというプラスの点が一瞬で移動できる点。このおかげで、2つに平行して参加できるわけです。五所川原高はI期目、東桜学館高はII期目だったかと。皆さんそれぞれの問題点を抱えつつも、頑張っておられました。詳細はご容赦ください。

6/30(月):兵庫県立氷上高等学校・課題研究検討会

とある学会での接点で兵庫県立氷上高・濱邊先生のマメ類の高校生の研究を時々、進捗状況相談と生徒さんたちとの議論。SSHでも同じですが、実験を計画して、発表して、質疑応答して、というのが大事な点。生徒さんたちとの議論もなかなかでした。議論の詳細はご容赦を。。。

7/15(火):仙台市立新田小学校・特別講義「環境問題を多角的に考える」(楽しい理科のはなし2025--不思議の箱を開けよう--主催:河北新報社、協賛:東京エレクトロン)

今年で8年目となる「楽しい理科のはなし」。東京エレクトロン、河北新報社との共同企画。最初の予定では6月下旬だったのが、こちらの不摂生でこの日にシフト。仙台市立新田小学校は県内でもトップの児童数。講義をした6年生は4クラス。昨年度と同じように、「環境問題を多角的に考える」。

小学校の教科書で学習する環境問題は地球規模の大きな問題。でも、実際には身近なところに様々な「環境問題」。渡辺自身、席替えは楽しみな「環境問題」でした。そんなところからスタートして、環境問題の本丸とも言える地球温暖化。CO2の削減は地球レベルの課題。どうやって削減するのか、みんなで頭を抱えているわけですが、普段の学びから興味深い発想を提案してくれました。この回答には感動!!!!まさに、「コロンブスの卵」でした。低温不足による開花しない木々、遺伝子汚染など、多岐にわたって考えてもらい、発表する2時間でした。これからもなぜかな??と思うことを見つけて、考える習慣のきっかけになれば、と思った出前講義でした。

小学校の教科書で学習する環境問題は地球規模の大きな問題。でも、実際には身近なところに様々な「環境問題」。渡辺自身、席替えは楽しみな「環境問題」でした。そんなところからスタートして、環境問題の本丸とも言える地球温暖化。CO2の削減は地球レベルの課題。どうやって削減するのか、みんなで頭を抱えているわけですが、普段の学びから興味深い発想を提案してくれました。この回答には感動!!!!まさに、「コロンブスの卵」でした。低温不足による開花しない木々、遺伝子汚染など、多岐にわたって考えてもらい、発表する2時間でした。これからもなぜかな??と思うことを見つけて、考える習慣のきっかけになれば、と思った出前講義でした。

わたなべしるす

【アウトリーチ活動】青森県立五所川原高等学校・SSH運営指導委員会、山形県立東桜学館高等学校・SSH運営指導委員会、兵庫県立氷上高等学校・課題研究検討会、仙台市立新田小学校・特別講義(6/30, 7/15追記)

2025年6月30日 (月)

【アウトリーチ活動】山形県立米沢興譲館高等学校・SSH異分野融合サイエンス、福島県立福島高等学校・SSH運営指導委員会、埼玉県立熊谷西高等学校・SSH運営指導委員会、香川県立観音寺第一高等学校・SSH課題研究発表会・運営指導委員会、兵庫県立豊岡高等学校・SSH運営指導委員会、宮城県仙台第三高等学校・SSH運営指導委員会、仙台市立新田小学校・学校運営協議会(6/10, 12, 16, 18, 19, 20追記)

2025年6月16日 (月)

東北地方まで梅雨入り。とはいえ、今週は最高気温が30oCを超えるとか。この高温にどのように適応できるのか、心配ではあります。かなり。。。「学校」と呼ばれるところは何処も忙しい。どうすればよいのか。悩ましいわけですが、アウトリーチ活動をすることで、小中高大の横串を挿して、問題解決の糸口を見出せればと思うこの頃です。

6/10(火):山形県立米沢興譲館高等学校・SSH異分野融合サイエンス「バイオ産業科学と社会課題」

今年の米沢は昨年ほどの暑さはなく、講義をする側も落ち着いてできる環境。講義の最初は新聞記事で見つけたネタからスタート。これからを生きる世代が解決しないといけない問題。どうするのがよいのか、難しい問題です。そのあとはいつものように、果物・野菜の観察から。どこを食べているのか、食べている部分はどこが成長したのか、分類学的に見た時、どれが同じ分類群なのか。毎日食べる「野菜・果物」を見る眼が変わったでしょうか。

後半は、果実・種子形成に必要な「受粉・受精」のからくり。そんな「受粉」の研究をしている渡辺のこれまでの歩みである「キャリア形成」について紹介。SSHでの活動を通じて、生きる力、学ぶ力などを身につけて下さい。

後半は、果実・種子形成に必要な「受粉・受精」のからくり。そんな「受粉」の研究をしている渡辺のこれまでの歩みである「キャリア形成」について紹介。SSHでの活動を通じて、生きる力、学ぶ力などを身につけて下さい。

6/12(木):福島県立福島高等学校・SSH運営指導委員会

6/16(月):埼玉県立熊谷西福島高等学校・SSH運営指導委員会

6/16(月):香川県立観音寺第一高等学校・SSH運営指導委員会

先の出前講義の後、3つのSSH実施校で運営指導委員会が開催され、今年度の方向性、学校が抱える問題点など多岐にわたって、議論できたことはこちらも刺激を頂きました。ありがとうございました。なお、会議内容は秘匿事項ということで、ご容赦ください。

6/16(月):香川県立観音寺第一高等学校・SSH課題研究発表会

昨年度に引き続き、on-lineで鹿児島県立国分高等学校とのコラボによる「課題研究」発表会。コロナ禍を受けて、リモートで交流できる仕組みが発達。四国と九州、物理的に近そうですが、実際に行こうとすると意外と遠い距離。この仕組みで多くのSSH校を初めとする課題研究を行っている高校が交流できればと思います。

6/18(水):兵庫県立豊岡高等学校・SSH運営指導委員会

6/20(水):宮城県仙台第三高等学校・SSH運営指導委員会

先週に続いて、SSH運営指導委員会が2つ。これから発展の方向性、実施状況の問題点の議論などについて多岐にわたって、議論できたのはよい刺激でした。ありがとうございました。なお、会議内容は秘匿事項ということで、ご容赦ください。

6/19(木):仙台市立新田小学校・学校運営協議会

学校だけでなく、地域を含めて支援する仕組みが「学校運営協議会」。昨年度から仙台市立新田小学校の委員を担当。前半は各学年の授業参観。後半は課題を決めてグループ討論。議論の内容は秘匿ですが、子供の問題は大人の問題ではないのか。上に立つものはちゃんとしないと。そんなことを考えることができた時間でした。ありがとうございました。

わたなべしるす

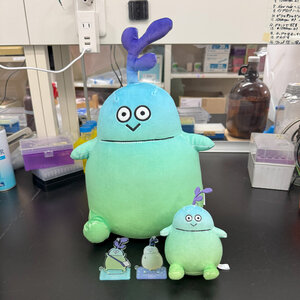

もっちもち研一BIGぬいに会いに行ってきたよ

2025年6月16日 (月)

こんにちは、スズキです。東北地方が梅雨入りして久しい今日この頃、いかがお過ごしですか。

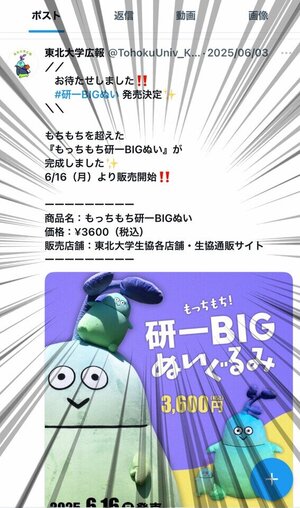

さて、今日は6月16日月曜日。何の日でしょうか。和菓子の日?麦とろの日?無重力の日?そうですね、それも大事だけど....今日はもっちもち研一BIGぬい、研一ボールペン発売日です!!わーーー!ぱちぱちぱち!!!

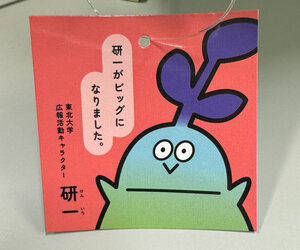

研一(けんいち)とは、

東北大学創設時からいる妖精だそうです。普段は青葉山の奥深くから学生の事を見守っているそうなのですが、東北大学創立115周年・総合大学100周年が嬉しくて、初めて学内に足を踏み入れた、とのこと(東北大学創立115周年・総合大学100周年記念事業の一環として公募されたキャラクターで、2022年から活動しています)。

スズキは以前から研一の追っかけをしており、ラボメンバーに生暖かく見守られているのですが、その様子はこちらからご覧ください。その研一をミニサイズにした「もちもち研一ぬい」、これが衝撃的なカワイさで、過去2度の再販は全て完売しており、東北大生を中心に大きな人気を博しています。

そして、いつか発売されるのでは、と噂されていた、「もちもち研一ぬい」を超える「もっちもち研一BIGぬい」...ついに本日発売とのこと!

「もちもち研一ぬい」も3度目の再販、そして新たなグッズ「ボールペン」もあるとのこと!楽しみです...楽しみで夜以外寝られませんでした。

いかなくては...!ビックになった研一ぬいに会いに行かなくては!

という訳で、開店1時間前のさくらショップ前に来ました。入口横のベンチにご婦人がひとり座っていらっしゃいます。お休みになっていらっしゃるのかな、と思ったら、どうやら7時20分頃から「研一ぬい」のために並んでいらした、1番目のお客様でした。河北新報の記事を見て研一を知り、ぬいぐるみのかわいらしさに惹かれ、さくらショップの店員さんから情報を得て、本日いらっしゃったそうです。すごい行動力、情報収集能力....見習いたいです。

入口のポスターもしっかりチェックしていたみたい。すごいですね。

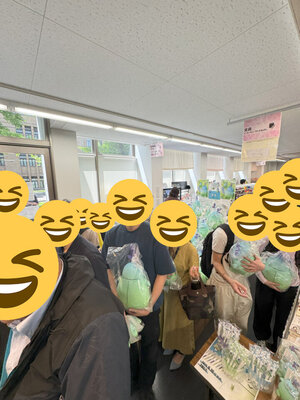

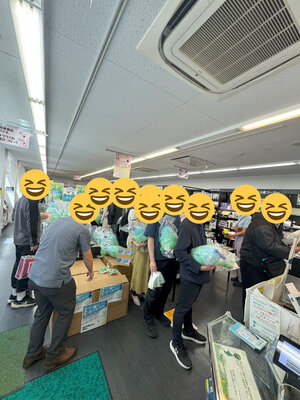

その方としばし、歓談すること小一時間(肉のいとうやお魚の喜楽久亭、お野菜の須藤商店のお話など、楽しかったです)。いつの間にか、ぞろぞろと人が集まり、20人ほどの列になりました。そのうちの一人の方が、

「もう他の東北大学生協ではもっちもち研一BIGぬいは売り切れですって」

さくらショップは学生少なめの穴場ですからね...。

そして、ついに開店の時間になりました。そこには、弾幕のような研一が!やばい!

殺到する人、そして、無くなっていく研一。

大変な人気を目の当たりにしました。すごいですね...!さくらショップの喧騒を抜けて、静かなラボに帰ってきました。

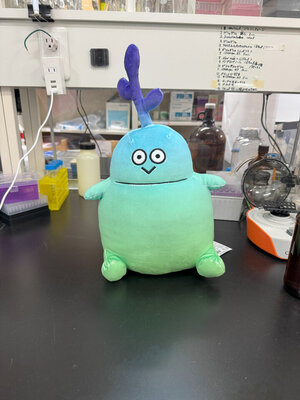

さて、早速手に入れた「もっちもち研一BIGぬい」を撮影してみました。研一はビックで、頭の萩に芯が入っています。このため、萩が寝ないでピンとしたままなのですね。

もちもちしていて可愛い!!撮影ブースにおさまりきらない大きさです。

今回、ボールペンも発売だったため、全色揃えてみました。こちらもカワイイ!!!

どうやら、今回はぬいを時差式で出しているようで、後でラッキーゲットできた一般の方もいたみたいですよ。河北新報や日本経済新聞に取り上げられ、突撃ナマイキ!TVなどへの出演も通して、地元への露出が増えた研一。東北大学だけでなく、仙台市民の中にも、多くのファンがいると実感しました。本当にビッグになったね。

もっちもち研一BIGぬい、アクスタとも比較すると、色味の再現度もすばらしいことが分かります。研一と仲良しのお姉さんお兄さんの強い愛を感じる仕上がりでした!すごい!

これからオープンキャンパスの季節。リアル研一のお出ましも、きっとあるでしょう。また、研一に会えるまで、もっちもち研一BIGぬい、もちもち研一ぬいをもちもちしながら、楽しみにしようと思っています。

スズキ

【アウトリーチ活動】宮城県仙台第三高等学校・三高探究の日、香川県立観音寺第一高等学校・SSH特別講義、福島県立安積高等学校・SSH運営指導委員会(5/15, 6/5, 9追記)

2025年6月10日 (火)

九州、中国、四国、近畿、東海当たりまで梅雨入りとか。かなり早い梅雨入りかと思いましたが、ほぼ平年並みとか。東北の梅雨入りも近そうな空模様。もちろん、沖縄は梅雨明けが近いのでは。。そんな中、雑事に追われていて、アウトリーチ活動の報告を失念していました。その当たりから整理したいと思います。

5/15(木):宮城県仙台第三高等学校・三高探究の日

5月は仙台三高の課題研究の発表会である「三高探究の日」。リモートでの参加でしたので、ポスター発表などは拝見できなかったですが、口頭での発表。海外の高校生との交流など、さらに発展した形を見ることができました。次は6月の運営指導委員会で。ありがとうございました。

6/5(木):香川県立観音寺第一高等学校・SSH特別講義「将来に向けたキャリア形成と『考える基礎』となる課題研究のあり方」

香川県立観音寺第一高等学校での出前講義はSSHが始まる前年、渡辺の母校の先生と観音寺一高の先生のつながりから。コロナ禍以降、時間的な余裕がないこともあり、リモートでの講義。それでもシステムを改善頂き、ほぼ、渡辺が現地でしゃべっている感じは出せるようになりました。ありがたいことです。

講義はいつものようにキャリア形成と課題研究。渡辺のキャリアを紹介しつつ、これまでの歩みでかけている「課題」にチャレンジしてほしいと。また、その課題解決で学んだことをきっかけに自分自身のキャリアをどのようにしたいのか。そんなことを考えるきっかけにして下さい。最後は質問の時間、30minを超える質問時間でした。是非、これを機会に今日の講義の内容について整理してみてください。

PS. 観音寺一高のHPに今回の記事が掲載されています。リモートでの講義なので、現地の様子がよくわかる写真も掲載されていますので。ありがとうございました。

6/9(月):福島県立安積高等学校・SSH運営指導委員会

II期目からSSH活動の運営指導委員を仰せつかり、III期目も。今年度の活動内容についてのコメント、サポートなどをしつつ、学校側が抱えている問題点などについての助言も。今年1年の方向性を見つつ、数年先を見すえた活動が求められる現在。詳細な議論の内容についてはご容赦ください。

わたなべしるす

渡辺教授・尾形さん還暦お祝い

2025年6月 5日 (木)

こんにちは!最近、すっかり日が長くなり、夕方でも明るくなってきましたね。

あちこちで夏日を記録したりしている今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、少し前のお話しになりますが、渡辺教授と尾形さんの還暦を祝う会を行いました。

渡辺教授と尾形さんはなんと同級生なのですよ。

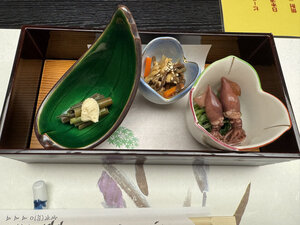

渡辺教授が日頃いきつけで我々も時々伺う、佐藤本店・喜楽久亭にお願いし、夜の宴席を設けていただきました。

渡辺教授の奥様にも来て頂き、にぎやかな席となりました!

写真撮影の位置を確認する伊藤さん。

(看板も伊藤さんが作成してくださいました!周りのお花はラボメンバーが手分けして作ったものですよ!)

みんなで記念撮影も行いました。誰が誰だか分かるかな?

喜楽亭は魚屋さん直営の割烹、新鮮な魚介類を使った繊細な料理の数々。大変美味しかったです!

渡辺教授、尾形さん、還暦おめでとうございました!

スズキ

ついしん、

AIに描かせた、ボツイラストです。ステキな南の島に濃い面々...。